As duas caras: A oliveira e o leão

Por António Amaro das Neves

“Tenho particular apreço pelos autores que ousam acrescentar novas camadas de sentido a realidades, designadamente do património histórico e cultural, cuja interpretação parece saturada ao nível do senso comum vulgar ou sábio. António Amaro das Neves consegue-o a propósito do Guimarães, o Homem das Duas Caras, estátua icónica dos vimaranenses, no texto surpreendente “As duas caras: A oliveira e o leão”, escrito para o livro Sociologia Indisciplinada. São obras como esta que costumo eleger como fonte de inspiração e me motivam, confesso, uma ponta de inveja.

Segue, em pdf, a versão a cores do capítulo “As duas caras: A oliveira e o leão”, da autoria de António Amaro das Neves, do livro Sociologia Indisciplinada (coordenado por Rita Ribeiro, Joaquim Costa e Alice Delerue Matos), Edições Húmus, 2022, pp. 55-68″ (Albertino Gonçalves).

*****

*****

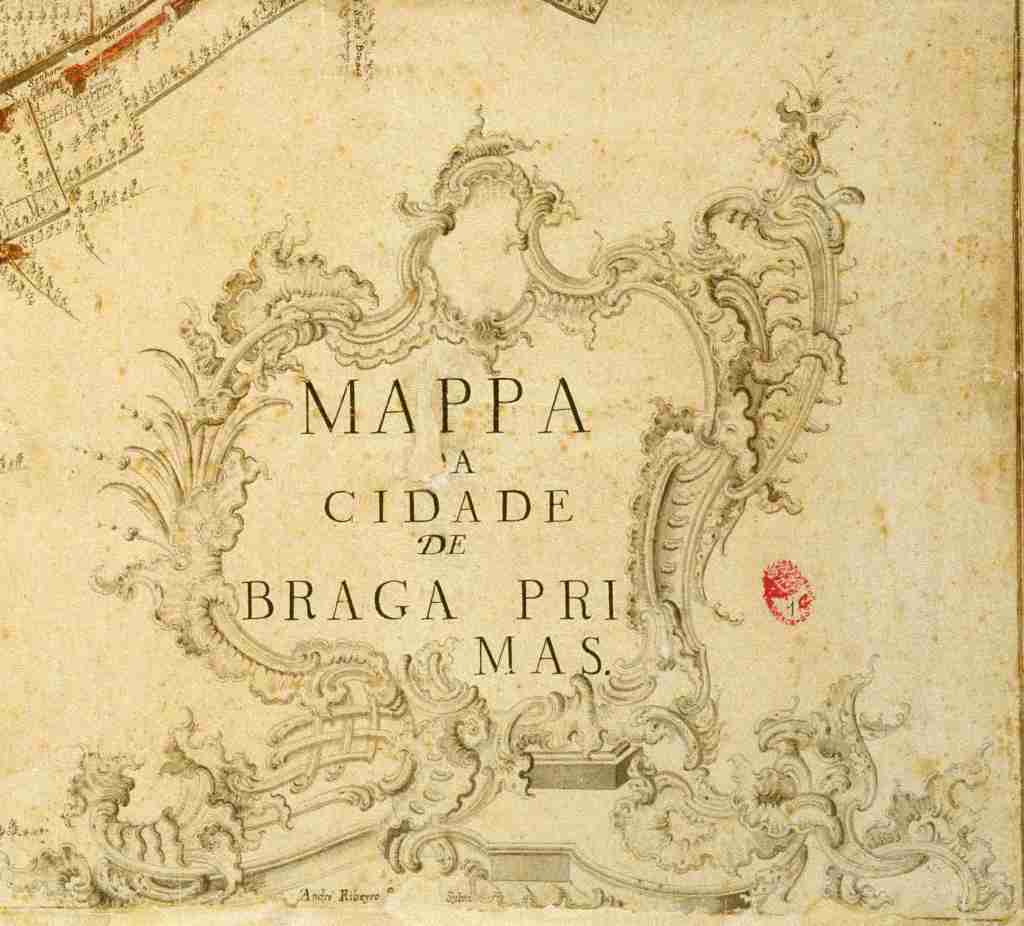

António Amaro das Neves, historiador, mestre em História das Populações, investigador do CITCEM. Foi presidente da direção da Sociedade Martins Sarmento e coordenador editorial da Revista de Guimarães. Autor, coautor e organizador de diversas publicações. Mantém ativo, desde 2007, o blogue Memórias de Araduca, dedicado à história, às tradições e à cultura de Guimarães e do Minho.

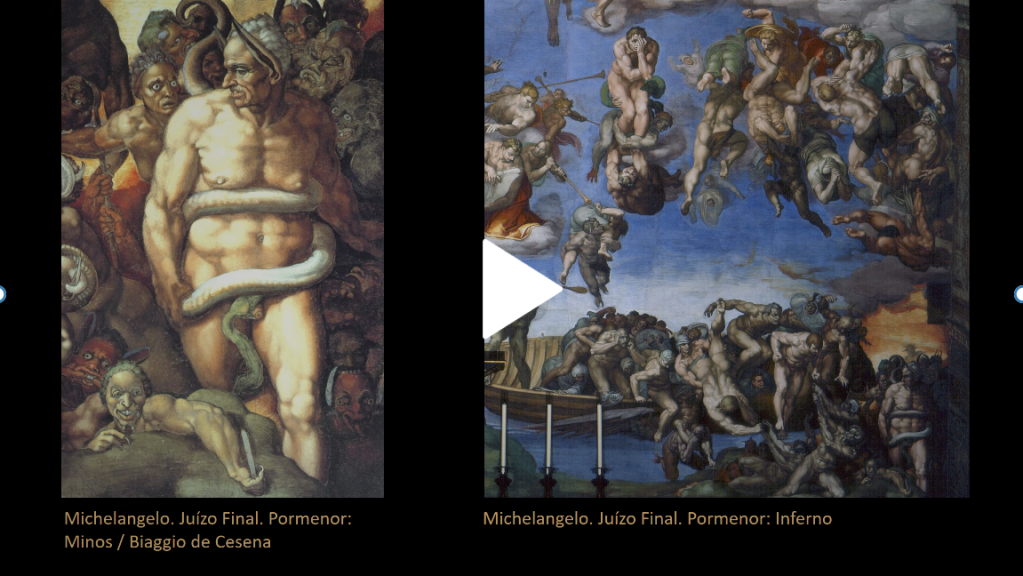

Antepassados do surrealismo: o maneirismo (vídeo da conversa)

Após quatro meses de esforços e contratempos, o vídeo com a conversa Os antepassados do surrealismo: os maneiristas está disponível na Internet. Exigiu tanta dedicação que se tornou numa das minhas rosas. Não ouso convidar a assistir às quase duas horas. Quando muito, um breve relance, de preferência a uma das seis apresentações incorporadas. Sei que todos andam ocupados a cuidar de outros jardins.

O vídeo ganha em ser visualizado em alta resolução (1980p).

A universidade sofreu uma viragem no crepúsculo do segundo milénio. Os novos modos e as novas metas dos circuitos académicos não condizem nem com a minha formação nem com a minha vocação. Entre outros aspetos, incomoda-me ter que pedir, senão pagar, a estranhos para publicar. Nesses termos, perdi o interesse em publicar. Continuei a escrever mas relatórios de investigação/ação ou por convite, sem esquecer os apontamentos no blogue Tendências do Imaginário, um monstro híbrido de cultura e lazer, criado em 2011.

Não deixei, contudo, de investigar. Pelo contrário. Gosto de comunicar e ensinar, mas prefiro descobrir e aprender. A vida é um bom mestre. Ensinou-me, entretanto, que sou mortal. Tomei consciência de que boa parte dos conhecimentos que fui amealhando, dispersos em discos digitais, arriscam desparecer comigo. Pequeno ou grande, trata-se de um desperdício.

Capacitei-me da responsabilidade de cuidar da partilha. Optei, quase exclusivamente, por duas vias (alternativas aos blogues Tendências do Imaginário e Margens): a publicação de livros e a comunicação oral. Os livros são obras de Santa Engrácia. As comunicações costumo não as repetir, nem sequer as apresentações de livros. Em suma, grande vontade mas parcos os meios: para cada assunto, uma única comunicação, num dado local e data, perante um público reduzido. A passagem de testemunho reduz-se, portanto, a um momento pouco participado.

Posso não aderir a todas as mudanças, mas não me estimo retrógrado. Procuro aproveitar as novas tecnologias, designadamente, de informação e comunicação, que proporcionam um arremedo de solução para o afunilamento da partilha: filmar as conversas e disponibilizá-las na Internet. Assim sucedeu com as conversas O Olhar de Deus na Cruz: o Cristo Estrábico (29-11-2022) e Vestir os Nus: Censura e Destruição da Arte (18-02-2023), embora com insuficiente qualidade. Com um pouco mais de profissionalismo, resultou mais cuidado o registo desta última conversa.

Maniera: A Arte do Artista

O maneirismo, menosprezado durante quatro séculos, permanece pouco conhecido. Trata-se, porém, de uma das correntes mais inovadoras e ousadas da história da arte. Sendo raros os textos e as imagens que lhe são consagrados, o vídeo Maniera – A Arte do Artista, uma mostra de obras anotadas, representa um contributo, por modesto que seja. O fundo musical é composto por folias, um tipo de música e dança de origem portuguesa em voga no século XVI).

Acompanham o vídeo um apontamento, para contextualização, e uma galeria com uma seleção de imagens, para ajuda à visualização e eventual descarga.

Faltou à conversa “Os Antepassados do Surrealismo: o Maneirismo” (Braga, 27 de maio de 2023) uma apresentação genérica dedicada ao maneirismo, correspondente à que foi projetada para o surrealismo. Segue uma espécie de justificação autocrítica escrita logo no dia seguinte.

“Ontem teve lugar a conversa “Antepassados do Surrealismo: o maneirismo”. Estavam previstos 60 minutos, durou 2 horas. Mais do que riqueza, este prolongamento revelou impreparação. Se tivesse ensaiado antes, teria cortado algumas partes e abreviado outras. A justeza, a fluidez e a naturalidade constroem-se, treinam-se e testam-se.

O que aconteceu? Uma notícia intempestiva corroeu a motivação: os jogos do F.C. Porto e do S.L. Benfica, em que se decidia o campeonato, foram remarcados coincidindo com a conversa. Manifesta-se difícil imaginar maior desvio de público. Este percalço irritou-me. É certo que a vida é feita de acidentes de percurso. Faltavam cinco dias e a divulgação já estava em curso. Sensível a contrariedades imponderadas, embirrei e bloqueei. Uma conversa não se justifica se não partilhar algo de original. Não é óbvio partilhar sem público. Acresce o combustível do prazer. Estavam em causa a partilha e o prazer.

Capaz de me entregar sem reservas a um desafio, também me desligo ao mínimo estorvo ou desagrado. A conversa ganhava naturalmente com uma seleção de imagens dedicada ao maneirismo em geral. Tarefa que pouco estimulante, releguei-a para o fim. Com o contratempo do futebol, se pouco me entusiasmava, deixou de o fazer. Amuei e passei a dispensar. Como pitada de indulgência, convenha-se que, atendendo à diversidade, complexidade e dificuldade de descodificação das obras maneiristas, uma mera projeção abreviada de uma dúzia de imagens arriscava revelar-se incipiente e, porventura, mais confusa do que esclarecedora. Quando o público acusou a falta dessa apresentação, a resposta foi imediata, desconcertante e honesta: talvez houvesse interesse, mas não vontade.

Em suma, procedi mal! Tanto a conversa como o público mereciam algumas horas de dedicação adicional. Nem sempre sou racional. Acontece-me ser improcedente, inconstante, caprichoso e casmurro. O público merecia, de facto, melhor. Apesar das circunstâncias adversas, marcou presença, resistindo à sereia da bola. Repito, merecia melhor, sobretudo menos quantidade e mais qualidade. Mas, pelos vistos, ainda queria mais!”

Há males que vêm por bem! Atendendo à urgência, a apresentação a devido tempo sobre o maneirismo seria breve, pouco original e de pouco alcance, à semelhança, aliás, da dedicada ao surrealismo. Com um sentimento de culpa, acabei por encará-la como uma penitência; e o que era para despachar em cinco dias demorou quase quinze semanas. Creio que valeu a pena. Adiar pode compensar!

Galeria: Seleção de obras maneiristas

Vestir os Nus. Vídeo da conferência

Eu saí nu do ventre da minha mãe e nu hei de voltar ao seio da terra. Deus mo deu, Deus mo tirou

Job: 1:21

Na última década e meia, pouco me preocupei com a divulgação dos meus estudos. Quando muito um ou outro apontamento no blogue Tendências do Imaginário. Entretanto, a predisposição mudou. Passei a atender à transmissão dos conhecimentos amealhados, desde que pelos canais e do modo que bem entendo: sem demandas, candidaturas ou submissões. Multiplico, portanto, conversas e partilhas. Durante três dias a fio, empenhei-me na montagem do vídeo da conferência “Vestir os Nus: Censura e Destruição da Arte”. Embora obra de amador, não deixo de apresentar o resultado obtido.

Para aceder ao vídeo da conferência, carregar na imagem seguinte o no endereço https://tendimag.com/2023/04/08/vestir-os-nus-video-da-conferencia/

*****

Acabei de me inteirar de um novo caso de “agasalho de um nu”. Desta vez, o São Sebastião, de Guido Reni (1617-1618), da coleção do Museu do Prado. Acabado de restaurar, o original está exposto desde o passado mês de março.

O riso da velha grávida

Este texto, porventura demasiado extenso, corresponde a um dos capítulos do livro A Arte na Morte, em teimosa revisão desde 2017. Trata-se de uma versão renovada e consideravelmente aumentada de um artigo homónimo publicado no blogue Tendências do Imaginário em 13 de março de 2016 (O Riso da velha grávida 2016). Agradecem-se críticas e sugestões! Pelo ritmo, chegarão a tempo.

***

No canto inferior esquerdo do painel central do Tríptico As Tentações de Santo Antão (c. 1500), Hieronymus Bosch introduz uma criatura deveras complexa e estranha: uma velha, montada num rato. A velha é um ser híbrido: da cabeça cresce uma árvore e os braços são ramos; o corpo termina em cauda. A velha segura nos braços um bebé enfaixado. Naquele tempo, era prática enfaixar os recém-nascidos. Assim é retratado o menino Jesus no presépio já no século IV (Figura 3) e ainda no século XVII (Figura 4).

Contemplamos uma velha na antecâmara da morte que segura, encostada ao ventre, uma criança. Extrapolando, reconhece-se o tópico da morte que alberga a vida, tópico amplamente estudado por Mikhaïl Bakhtin. Esta figura convoca ainda, através do hibridismo da velha, os três reinos da vida: o humano, o animal e o vegetal. O conjunto, cósmico, alude ao ciclo natural e contrapõe verticalmente o telúrico, o rato que evolui num líquido lamacento, ao aéreo, a árvore que demanda o céu.

Na Grécia, em particular na Beócia, descobriram-se várias estatuetas de terracota que, datadas por volta do século IV aC, podem ser, de algum modo, consideradas antepassadas da velha de Hieronymus Bosch. Das figuras 5 a 7, destaco a última, da coleção do British Museum, pelo seu dinamismo e exposição comunicativa, significados pela posição, boca aberta e dobras da roupa, expressivas do movimento e da tensão dos contrários. Parece falar, cantar ou rir animadamente enquanto cuida da criança.

Entre a criança ao colo e a gravidez vai apenas um passo no tempo. Um passo atrás que desenha uma ligação ainda mais íntima entre a vida e a morte.

“Entre as célebres figuras de terracota de Kertch, que se conservam no Museu L’Ermitage de Leningrado, destacam-se velhas grávidas cuja velhice e gravidez são grotescamente sublinhadas. Lembremos ainda que, além disso, essas velhas grávidas riem. Trata-se de um tipo de grotesco muito característico e expressivo, um grotesco ambivalente: É a morte prenhe, a morte que dá à luz” (Mikhail Bakhtin, A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: O contexto de François Rabelais, São Paulo, HUCITEC, 1987, pp. 22-23).

Só de as imaginar, estas pequenas estatuetas de terracota provenientes de Kertch, na Crimeia, fascinam. Há anos que as procuro. Mas se a Internet é pródiga quando o tema de pesquisa é abrangente, costuma mostrar-se somítica quando este é deveras específico. Não obstante, alguns autores (e.g. Katia Vanessa Tarantini Silvestri, Carnavalização como transgrediência da multidão, Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de São Carlos, para a obtenção do Título de Doutora em Linguística, São Carlos, 2014, pp, 134-135) contemplam uma estatueta que condiz com as velhas grávidas de Mikhail Bakhtin: uma mulher, em pé, aparentemente idosa e grávida (Figura 8). Provém de Kertch, contanto se encontre no Museu do Louvre, em Paris, e não no Museu L’Ermitage, em São Petersburgo. Cada vez que observo esta “velha grávida” convenço-me que é precursora da Gioconda: não consigo descortinar se está ou não a rir.

Não muito longe de Kertch, na região de Beócia, na Grécia, foi descoberta uma estatueta com uma mulher, agora sentada, numa postura semelhante à da velha ama com bebé da figura 7: idosa, obesa e, com boa vontade interpretativa, grávida e risonha (Figura 9). Também não está no L’Ermitage, mas no British Museum. Condiz com as figuras de terracota de Mikhail Bakhtin. Convergem, inclusivamente, na data: por volta do século IV aC).

Antes de prosseguir este rosário de imagens com velhas com crianças, ao colo ou no ventre, ilustrativas do ciclo da vida e da morte, importa proceder a um desvio pela mitologia grega. Produzida há mais de 4500 anos, a “Vénus Adormecida”, do Museu Nacional de Arqueologia em Valetta (Malta), servir-nos-á como chave ou introito. Dorme, redonda, como a Terra Mãe, à espera da regeneração (Figura 10). Um sono de Inverno com sonho de verão. Batizaram-na Vénus (Afrodite, na mitologia grega). Parece aguardar, durante o inverno, o belo Adónis.

Afrodite apaixonou-se por Adónis ainda este era criança. Entregou-o à guarda de Perséfone, que, por seu turno, também se toma de amores por ele. Ambas reclamam Adónis. Zeus, chamado a pronunciar-se, é salomónico. Divide o ano em três partes iguais: durante os meses de inverno em que as sementes estão soterradas, Adónis vive no inferno com Perséfone; na primavera, quando as sementes germinam, Adónis vive com Afrodite; os meses restantes ficam à escolha de Adónis, que opta por Afrodite. Adónis é o deus da morte e da ressurreição, um deus ctónico, associado à vegetação. Durante a sua estadia no submundo, a terra é estéril. A partir da Primavera, a terra torna-se fértil. A vida enterra a vida, a morte dá à luz a vida. Sem tréguas, nem dramas. Uma tragédia.

A própria Perséfone, igualmente bela, teve um destino similar, embora com enredo e protagonistas distintos.

Divertia-se Perséfone, filha de Deméter, por entre as flores quando ao aproximar-se de um narciso se abriu uma fenda no solo através da qual Hades a raptou e levou para o submundo. Ignorando o sucedido, Deméter, deusa associada à maternidade, a tudo que envolve a plantação, a nutrição e o crescimento, mas também à morte, à destruição e à transformação, procura a filha, sem comer, dormir ou banhar-se, durante nove dias e nove noites. Informada do rapto por Hélio, deus do Sol, assim como da conivência de Zeus, retira-se do monte Olimpo e, disfarçada de velha, divaga, inconformada, por cidades e campos. Em Elêusis, manda construir um templo em sua honra, onde permanece isolada e inativa. Sem a sua ação, nada germina, tudo permanece estéril. A miséria ameaça destruir a humanidade, privando os deuses das suas ofertas e sacrifícios. Após várias tentativas infrutíferas para demover Deméter, Zeus acaba por ordenar a Hades a libertação de Perséfone. Antes da partida, Hades oferece sementes de romã a Perséfone que as saboreou. Durante o reencontro, Deméter pergunta a Perséfone se tinha comido alguma coisa no submundo. Fatalmente! Por causa das sementes de romã, Perséfone resulta condenada a ser, durante o

inverno. rainha do submundo junto a Hades [sina semelhante à de Adónis]. Deméter devolve a fertilidade à terra e promove os Mistérios Elêusianos, festival durante o qual as pessoas “adquirem sabedoria para viver com alegria e morrer sem medo da morte” (remeto a análise do mito de Perséfone para o estudo de Camila Golegã e Luciana Romano Hernandes: “Deméter e Perséfone – A inexorabilidade cíclica da natureza” (https://offlattes.com/archives/author/camila-golega; acedido em 28.08.2022). Retenho, contudo, um pormenor: as sementes de romã. Até as sementes podem desempenhar um papel negativo, neste caso, a condenação de Perséfone. Símbolo por excelência da fecundidade, as sementes também padecem da duplicidade do devir. Morrem e renascem duas vezes: enterradas, para dar o trigo; queimadas para dar o pão. Pela terra e pelo fogo.

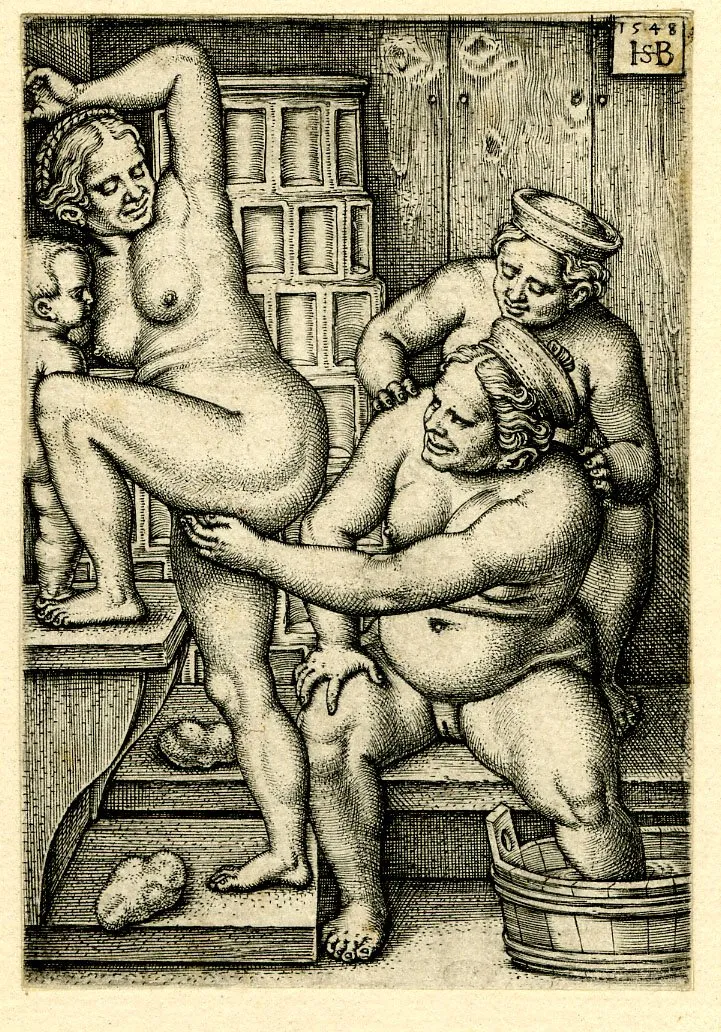

Mas nem a intensidade semiótica da semente nem o ciclo cósmico justificam o desvio pela mitologia grega. Este faculta, na verdade , o acesso a uma figura mítica tão pouco conhecida quanto prodigiosa: Baubo, “um arquétipo da vida, da morte e da fertilidade”, “deusa pagã grega da alegria e obscenidade, com a forma de uma velha gorda que exibe publicamente os genitais” (Figuras 11 a 13), mencionada, entre outros, por Goethe, em “Noite de Walpurgis” do Fausto (1808), e Nietzsche, na Introdução de A Gaia Ciência (1882).

“Imagens com mulheres grávidas e mulheres com as pernas abertas passaram a ser representadas em terracotas de estilo Tanagra no Egito a partir do período ptolemaico [iniciado em 323 a. C. Algumas terracotas apresentavam os atributos de Ísis-Afrodite e possuíam um corpo gracioso. Outras tinham escasso ou nenhum atributo, um corpo rechonchudo e pernas abertas para exibir os genitais. A estas terracotas estranhas costuma chamar-se Baubo, o nome de uma velha senhora que mostrou os seus órgãos genitais a Deméter para distraí-la da dor provocada pela perda de Perséfone. O nome Baubo aparece nos Fragmentos órficos de Clemente de Alexandria e Arnóbio que descrevem o episódio do rapto de Perséfone. Baubo também era alvo de culto, em conjunto com Deméter, em várias áreas do mundo grego, como demonstram diversas inscrições e estatuetas. O motivo para atribuir a designação “terracotas Baubo” a estas terracotas egípcias decorre da postura assumida de exposição dos genitais tal como Baubo fez com Deméter. Um outro motivo prende-se ainda com uma outra relação clara de algumas dessas terracotas egípcias com Deméter: existem vários exemplares com a imagem egípcia de Baubo sentada num javali [Figura info], gesto que lembra os javalis selvagens sacrificados durante o festival grego da Thesmophoria. Tanto os rituais da Elêusis como a Thesmophoria eram celebrados na região de Elêusis em Alexandria, com provável recurso a estas terracotas nestes contextos (Nifosi, Ada (2021) The Throw of Isis-Aphrodite: a rare decorated knucklebone from the Metropolitan Museum of New York. The Journal of Egyptian Archaeology. Acedido em 28.08.2022).

Existem várias versões do episódio de Baubo, algumas mais circunstanciadas e excêntricas como a comentada por Sigmund Freud num pequeno texto de 1916 (“Parallèles mythologiques à une représentation obsessionnelle plastique”, Essais de psychanalyse appliquée, Paris, Éditions Gallimard, 1971, pp. 83-85).

“Baubo é a esposa mítica de Disaule, bem como a empregada/ama que acolhe Deméter em Elêusis – o umbigo esotérico da Europa – quando esta procura desesperadamente a sua filha Perséfone. Recusando-se Deméter a tocar na comida, Baubo fá-la rir levantando o vestido e mostrando obscenamente os seus órgãos genitais. Iacchus, seu filho, também é reputado ter estado presente nesta cena, e ter aplaudido descontroladamente – o que provoca o riso de Deméter e enfatiza o lado cômico do episódio. Em algumas versões da história, diz-se que Iacchus rastejou sob as saias, de tal modo que seu rosto apareceu no lugar dos genitais quando Baubo exibiu suas partes púdicas, o que pode ser lido como uma alusão à fertilidade de Baubo – ela pode estar grávida – e, portanto, como um sinal de esperança para a fecundidade muito mais significativa que a própria Deméter tem que reencontrar, a fim de resgatar o mundo do inverno eterno” (Michele Cometa, “The Survival of Ancient Monsters: Freud and Baubo” in Raul Calzoni / Greta Perletti (eds.), Monstrous Anatomies. Literary and Scientific Imagination in Britain and Germany during the Long Nineteenth Century, Göttingen, V&R Unipress, 2015, pp. 297-310).

Baubo oferece-se como uma súmula de todas as situações, ações e propriedade até agora consideradas: é uma velha, grávida e com criança, pujante, cuja sexualidade desbragada provoca alívio e riso. Integra uma mistura de ações e atributos, um concentrado semiótico capaz de rivalizar com a “a velha com bebé ao colo” de Hieronymus Bosch. Condensa luto, fecundidade e jovialidade numa fusão apotropaica transbordante de sexualidade e humor. Os opostos mais do que se alternar ou de se (su)ceder uns aos outros coexistem. Prevalece a conjunção em detrimento da disjunção. Baubo é, simultaneamente, morte e vida, Eros e Thanatos, ordem e caos, tragédia e comédia, luto e esperança. Esta leitura corresponde, naturalmente, a uma interpretação, uma camada subjetiva de sentido que reveste Baubo. Tomando o presente texto como um todo, como um retrato, Baubo arrisca, com a sua turbulência, oferecer-se como um punctum, “o detalhe que preenche toda a fotografia” (Roland Barthes, A Câmara Clara, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1984, p. 73).

Chegada a navegação a esta “bacia semântica”, terão os nossos olhos visto o que de essencial há para ver? Saturou-se o imaginário? A modernidade e a pós-modernidade pouca ou nenhuma originalidade acrescentam, limitando-se a repetir e reciclar? Convenha-se que, mínimas ou não, algumas alterações e inovações se verificaram.

A morte passa a ser menos disfarçada ou subentendida. A velha tende a ser substituída pela própria morte ou, mais precisamente, pela sua principal imagem-signo: o esqueleto. Volvidos quatro séculos da conclusão das Tentações de Santo Antão, no quadro A Morte e as Máscaras, datado de 1927, de James Ensor, destaca-se, entre os mascarados, um recém-nascido segurado ao colo não de uma velha mas de um esqueleto, a única figura sem máscara (Figura 18). Ressurge este tópico, por exemplo, nos motivos para tatuagem criados por Mason Williams (Figura 19).

Mas esta diferença não deve ser sobrevalorizada. Inúmeros esqueletos, com ou sem carne, passeiam-se pelas pinturas e gravuras medievais e renascentistas. E fazem praticamente tudo o que é caraterístico de um ser humano (ver Vida de Esqueleto II. O Espelho: https://tendimag.com/2017/09/30/vida-de-esqueleto-ii-o-espelho/). Não é, aliás, de descartar a possível existência, que admito desconhecer, de uma qualquer imagem com um esqueleto a dar colo a uma criança. Registe-se que alguns esqueletos das danças macabras parecem tentados a embalar um berço. Por exemplo, na gravura da dança da morte mais antiga de que se tem conhecimento situada no cemitério dos Santos Inocentes, em Paris (Figura 20).

Cumpre a Georg Grosz, pintor da desgraça humana do século XX, patentear a principal singularidade da nossa era. Na pintura Estou feliz por estar de volta, de 1943, um esqueleto andrajoso rasga a carne ensanguentada de um ventre rumo à luz, ao exterior, ao mundo (Figura 21). Eis a nova marca dos dois séculos mais recentes, modernos ou pós-modernos. Já não é só a morte que apaga a vida, a própria vida dá à luz a morte. No novo imaginário, muda a física, a geografia, e a orgânica, a progenitura, da relação entre a vida e a morte, este mundo e o outro. Nos séculos antigos, se o diabo andava, omnipresente, à solta, o inferno situava-se no Além, no outro mundo. Agora, o inferno está entre nós, “o inferno são os outros” (Jean-Paul Sartre, Huis Clos, 1944) ou, mais lucidamente, “somos nós”. Numa “sociedade mortífera”, a própria vida se encarrega de gerar a morte.

Autor: Albertino Gonçalves

Comentários Recentes