“Abensonhar”

“Abensonhar” é um verbo criado por Mia Couto no livro Estórias Abensonhadas (1994), cujos contos “falam desse território onde nos vamos refazendo e vamos molhando de esperança o rosto da chuva, água abensonhada”. Creio que estes dois anúncios latino-americanos, com balas transformadas em canetas (e votos) e um campeonato de pesca de plástico, foram, a seu tempo (2016 e 2022), abensonhados. O Presidente da República de Colômbia, Juan Manuel Santos, presente no primeiro anúncio, foi distinguido com o Nobel da Paz em 2016.

Celebração dos 50 anos do 25 Abril em Melgaço

Abril é o mês da nossa revolução. Melgaço vai comemorar com um programa digno de menção. Seguem o cartaz e as atividades previstas. Para uma descrição mais detalhada, carregar no link: celebramos 50 anos do 25 de abril).

A melancolia académica na viragem do milénio

Estes apontamentos dedicados às transformações recentes do mundo académico remetem para pensamentos com teias de aranha. Várias vezes para os publicar, outras tantas, desisti. Não vislumbrava interesse. Nem para mim, nem para outrem. Acabariam no limbo não fosse o José Pinheiro Neves, coautor com Pedro Rodrigues Costa e Paula de Vilhena Mascarenhas, do livro Eu sou tu: Uma ecossociologia da individuação (2023), desafiar-me para redigir o prefácio. Proporcionou-me um motivo adicional para materializar estas impressões que trazia adormecidas, mas também atravessadas. Tratava-se de economizar trabalho. Nasceu este monstrinho, de uma assentada. Este documento corresponde à versão original anterior à revisão final. Reli-o apenas uma vez. Não respondo por eventuais imperfeições. Desejo, contudo, que a leitura seja mais prazerosa do que foi a escrita.

“Por estarem conscientes de suas volições e de seus apetites, os homens se crêem livres, mas nem em sonho pensam nas causas que os dispõem a ter essas vontades e esses apetites, porque as ignoram” (Baruch Espinoza. Ética. Primeira Parte – Deus. Apêndice, Autêntica Editora, 2009).

Persiste, teimosa, a mesma dúvida. Pergunto-me se, nas últimas quatro décadas, o homo academicus conseguiu transformar as vontades e os apetites em imperativos e necessidades ou, como diria Espinoza, as causas e as necessidades ignoradas, em virtudes e volições.

Quando a esmola é grande. A industrialização do interior

Junto o artigo “Quando a esmola é grande. A industrialização do interior”, que, na qualidade de membro do Fórum de Cidadania Pela Erradicação da Pobreza – Braga, publiquei ontem, dia 20.02.2024, no jornal Diário do Minho.

Ciclo de debates: “Gestão do património cultural: que futuro?”

No quadro das últimas alterações legislativas que prevêem mudanças significativas na gestão do Património Cultural, o Doutoramento em Estudos Culturais da Universidade do Minho, com o apoio institucional do Centro do Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) e da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas (ELACH), em parceria com Centro de Investigação em Justiça e Governação (JusGov) e o Centro Cidadania Digital & Sustentabilidade Tecnológica (CitDig), organiza um ciclo de debates, intitulado: “Gestão do património cultural: que futuro?”

Estas iniciativas vão ocorrer nos dias 29 de novembro e 6 de dezembro, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, em Braga, entre as 21h e as 23h.

Segundo o programa abaixo, o primeiro debate, subordinado ao tema, “Novo quadro legal da gestão do património cultural”, conta com a participação de Elvira Rebelo (DRCN), Susana Marques (TNSJ), Pedro Silva (ESE/PPorto) e Manuel Protásio (ED/UMinho). A conversa será moderada por Manuel Gama (CECS).

A segunda sessão dedica-se ao tema, “Exequibilidade do novo quadro legal da gestão do património cultural, implicações”, estarão presente Paulo Lopes Silva (CMG), Alexandra Lima (MDDSousa), Aida Mata (AAT) e Armando Malheiro (ASPA), e conta com a moderação do Professor Luís Cunha (ICS).

A modalidade dos debates segue uma dinâmica de conversa com moderação. Ou seja, o moderador vai lançando questões, mas as pessoas são livres de se interpelar em estilo de conversa. No final, haverá espaço para que o público presente faça questões.

Apelamos à presença daqueles que manifestam interesse por estas questões e desejam participar no debate!

A ciência na era da sua privatização (quase) integral

Por Luís Cunha

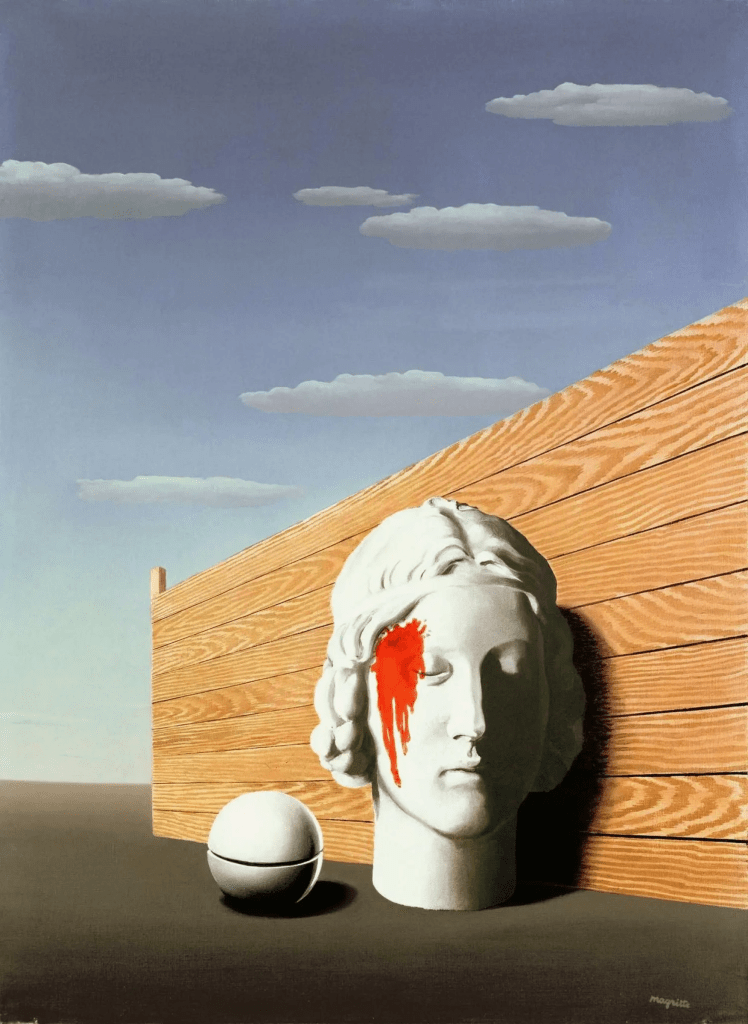

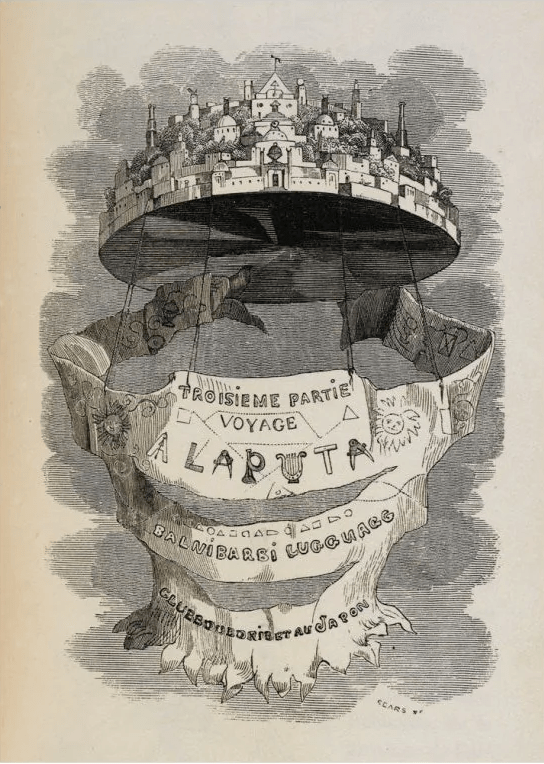

A perspetiva de uma ciência sem consciência justifica a leitura do presente ensaio do Luís Cunha, lúcido e primorosamente escrito. Lembrou-me a visita de Gulliver à ilha flutuante de Lapúcia, motivo para uma sátira corrosiva da ciência alienada do povo e da realidade. Jonathan Swift publicou As Viagens de Gulliver em 1726, há quase três séculos. Entretanto, a ciência mudou, mas a oportunidade de um olhar desabusado persiste (anexa-se ao artigo o respetivo pdf, bem como o pdf dos capítulos VI e VI da terceira parte do livro Viagens de Gulliver com a descrição da academia).

Parece-me que tem sido menos discutida do que devia aquela que é já uma mudança de extrema importância na nossa relação com a ciência, com a ideia de progresso e, correlativamente, com a forma como esses fatores podem ou não ser mobilizados em favor do interesse comum. A ambição de conhecer, quer dizer, de desvelar o que estava escondido por detrás de superstições e de explicações místicas e religiosas, é indissociável da grande narrativa estruturadora da modernidade: a ciência. Foi este o nome que demos a essa vontade de saber; na verdade mais que uma vontade, antes um desígnio a que estaríamos obrigados por força da razão, esse atributo que supostamente nos destacaria entre todos os seres vivos que habitam a terra.Nesse sentido, a ciência moderna surgiu como um instrumento fundamental no amplo projeto desenhado pelo Iluminismo: orientar a Humanidade na senda do Progresso. Não quero discutir aqui todas as consequências, fastas e nefastas, deste projeto, mas apenas sublinhar algo que dele decorre: a ciência funda-se num entendimento que faz dela um instrumento que visa o bem comum, entenda-se de toda a humanidade.

Claro está que esta leitura benigna de um futuro iluminado pela razão e pela ciência feita pelos filósofos das Luzes cedo suscitou desconfiança e contestação. Contestaram-na aqueles que viam no universalismo proposto uma ameaça às identidades em que se fundava a ideia de comunidade, como os românticos. Foi contestada também por quem percebia um totalitarismo destruidor a partir da definição de um caminho que não era apenas comum mas também necessário, como fizeram Adorno e Horkheimer, quando confrontados com a extrema desumanidade da II Guerra Mundial. Diga-se que esta leitura crítica não visava exatamente a ciência, entendida enquanto avanço no conhecimento das leis naturais, mas antes a sua instrumentalização em processos que legitimavam modalidades específicas de organização social e de legitimação do poder.

Em todo o caso, independentemente das ressalvas e desconfianças, a ideia de que o progresso permitido pela ciência visava o bem comum, pôde seguir o seu curso e ser suficientemente convincente para colocar em segundo plano instrumentalizações tão perversas quanto eficazes, como as que asseguraram o domínio colonial com base em teses racialistas. É também verdade que a ciência sempre se fez contando com a iniciativa de agentes privados, inventores tão criativos como Tesla ou Edison, mas mesmo nesses casos era possível acreditar no aproveitamento dessa criatividade em benefício do coletivo, cabendo aos estados, cada um por si ou em articulações mais amplas, fazer essa ponte entre o contributo de um inventor ou de uma empresa e o seu aproveitamento em prol da humanidade – da lâmpada elétrica ao telégrafo, do sistema universal de correios às conexões ferroviárias, são múltiplos os exemplos dessas formas de apropriação do invento em nome de um bem maior.

Se o perigo totalitário denunciado por Adorno e Horkheimer se reconfigura no pós-guerra no cenário completamente novo da guerra fria, a associação entre a ideia de progresso e as conquistas científicas não são postas em causa, bem pelo contrário. O otimismo que a paz sempre gera corporiza-se em progressos reais, permitidos pelo consenso social-democrata nos países capitalistas, e também por enormes avanços nos países comunistas, cujos territórios, em muitos casos, estão ainda a entrar na modernidade. Num e noutro caso, o papel conferido à ciência não era assim tão diferente.

No clima social e político do pós-guerra, a ciência não podia deixar de ser pensada como um encargo e uma responsabilidade estatal, tanto no que dizia respeito à ciência fundamental como à ciência aplicada. Não retiro daqui os interesses dos diferentes lóbis e grupos de pressão, sejam eles empresas, sociedades científicas, capelinhas académicas ou o que seja. O que digo é que ideias com que se pensava o futuro, como as da conquista do espaço ou do desenvolvimento da pesquisa nuclear para fins pacíficos, eram-nos apresentadas como algo que dizia respeito a todos e que beneficiaria toda a humanidade, cabendo aos estados, que afinal somos todos nós, assegurar que prevalecia esse interesse comum. Estruturas de suporte estatal, como a NASA, criada em 1958 como agência do governo federal dos EUA, ou o CERN, organização europeia para a pesquisa nuclear, criada em 1954, ainda que disputando com estruturas congéneres o domínio sobre os respetivos campos de pesquisa, obedeciam a uma vontade política que emanava da comunidade, pelo menos no sentido em que estava sujeita a escrutínio democrático. Bem sabemos que há muita ingenuidade nesta formulação e que por detrás do proclamado interesse comum sempre se esconderam interesses empresariais privados, tal como sabemos que a ideia de avanço científico nunca se desligou do projeto de assegurar ou fortalecer o domínio político nas suas diferentes modulações – de classe, étnico, de género… Aceitando estas justas ressalvas, a verdade é que essa ingenuidade é hoje uma saudade, já que nem mesmo o engano em que vivemos nos é hoje consentido.

Se no passado os grandes projetos, como o da conquista do espaço, de pesquisa nuclear ou mesmo de tecnologia militar, eram tão caros que não dispensavam o suporte do Estado, hoje sucede exatamente o contrário: os grandes – e cada vez mais também os pequenos – projetos científicos são demasiado caros para serem suportados pelos estados, caindo, por isso, no domínio privado. Talvez não se trate exatamente de não ter dinheiro, talvez se trate apenas de o dispensar por omissão, ou seja, permitir uma acumulação ilimitada de riqueza às grandes empresas, sejam elas do setor financeiro (quase todo especulativo) ou tecnológico, incluindo o digital, o farmacêutico e até o militar. Aos agentes que nos habituámos a ver a mãos com a investigação científica, como universidades e centros de pesquisa, os estados mandam ir ter com as empresas para obter financiamento. Este, quando chega, vem acompanhado, pois claro de um caderno de encargos assumido ou disfarçado, mas que sempre leva em conta os interesses de quem paga a conta.

A doce candura do passado, tão útil quanto indispensável ao domínio político centrado no Estado, foi substituída por uma outra narrativa, a do valor mercadológico como critério único de legitimação das interações sociais. O sucesso desta ideia é indesmentível, gerando efeitos que só não são risíveis pela nossa dificuldade em olhá-los criticamente. Por exemplo, devemos desconfiar da aplicação da tecnologia 5G desenvolvida num âmbito estatal, o chinês, mas não colocamos qualquer reserva quando essa tecnologia é desenvolvida e vendida por empresas privadas – a quem cabe, evidentemente, defender os interesses dos seus acionistas e não o bem comum. Este diferente olhar sobre o mesmo produto alicerça-se numa ideia simples: o que vem de um estado tem potencial totalitário, o que é gerado no mercado não precisa de outro aval que esse mesmo. Estamos, evidentemente, num regime de produção de discursos que vai além da ciência mas que estrutura o modo como construímos o futuro, ao mesmo tempo que corrói a democracia. Foi em nome da liberdade de informar e ser informado e do perigo do estado controlar a informação que se privatizaram os meios de comunicação social, em alguns países integralmente, para hoje descobrirmos que estamos nas mãos de meia-dúzia de grupos económicos que controlam essa mesma informação de uma forma mais eficaz que a alguma vez conseguida pela velha censura.

Voltemos, porém, à ciência. Será que o que está em causa é a substituição da ideia de ciência como desígnio da espécie humana, por um entendimento da ciência como geradora de produtos com valor de mercado. Podemos, evidentemente, defender que o mercado é isso mesmo um desígnio, ideia facilmente subscrita pelos neoliberais, mas que nada tem a ver com o impulso que guiou a desenvolvimento da ciência na modernidade europeia e logo planetária. É verdade, também, que à primeira ideia podemos e devemos associar muitos pecados, desde logo, e entre outros, o da ambição de domínio da natureza, sonho que se transformou no pesadelo ambiental que hoje vivemos. A segunda ideia, ao associar o produto da ciência ao seu valor de mercado, não corrige os pecados da primeira, antes os agrava, limitando qualquer transformação a um critério de rentabilidade, o que gera equívocos grotescos como o capitalismo verde. Para lá disso, transporta consigo outros perigos, de que destaco apenas dois: o da destruição do vínculo entre comunidade e gestão democrática num mundo globalizado e a que faltam instrumentos de participação democrática efetiva e o da potencial segmentação radical da espécie humana, distinguindo uma casta que consegue aceder à tecnologia que tornará os seus membros mais inteligentes, bonitos e saudáveis, e a massa indiferenciada que os servirá.

Os sinais dessa distopia em construção chegam-nos hoje de forma difusa, ora num registo lúdico, por exemplo nos inúmeros registos utópicos escolhidos para séries televisivas, ora como maná, para já à disposição de todos, como o salvífico chatgpt. Dispensada do árduo papel de se pensar como motor do progresso humano, a ciência parece orientar-se, cada vez mais, para divertir e distrair. O motor é agora outro, aquele que faz circular dinheiro e criar riqueza. Esta ciência produtivista, governada por uma lógica empresarial, pode servir, por exemplo, para levar milionários ao espaço, quiçá com o objetivo de mostrar que a terra é mesmo redonda, ou empurrar outros para a profundeza do oceano, de onde um velho navio naufragado lhes acena chamativo. A aplicação de tecnologia de ponta ao lazer de quem o pode pagar já não tem que simular qualquer pretensão grandiosa, a não ser que encontremos grandiosidade na rentabilização do investimento privado que constrói foguetões e submarinos para contrariar a aborrecida vida dos ultramilionários.

Se a essas viagens só alguns podem chegar, a ciência governada por privados oferece também produtos de baixo custo, alguns que pagamos apenas com a cedência da nossa privacidade. As redes sociais especializaram-se nesse segmento de mercado, que podendo parecer apenas lúdico é muito mais que isso, desde logo quando serve para orientar as escolhas políticas dos cidadãos consumidores. Trata-se de um baixo custo aparente, mas que gera desmesurados proventos, incrementando desigualdades inaceitáveis na distribuição da riqueza que é produzida globalmente, sendo, de resto, este o fator que cria o efeito já referido: os custos da investigação científica são tão elevados que só os privados assim enriquecidos a podem pagar.

A legitimação pelo mercado dos grandes empreendimentos científicos e tecnológicos modernos – desde a conquista de Marte por um vendedor de automóveis elétricos, ao controlo integral do digital pelos interesses privados – estende-se como uma mancha de óleo a toda a produção científica. A publicação e divulgação dos resultados científicos está nas mão de conglomerados editoriais internacionais que exigem chorudas verbas para publicarem; as universidades são empurradas para os braços das empresas, ficando obrigadas a criar produto (formação e mão-de-obra) de acordo com as suas conveniências; instituições estatais dedicadas à ciência são transformadas em fundações e cada vez mais obrigadas a procurar, por elas próprias e fatalmente nas empresas, os apoios que lhes cumpre atribuir à investigação científica. Neste quadro, algumas áreas ou interesses de pesquisa asseguram a parte de leão, cabendo a outras escassas migalhas, seja pela irrelevância mercadológica do que investigam, sejam por se atreverem a desconstruir criticamente o modelo mainstream. A diferença não está no que cada área científica ou âmbito de pesquisa garante em termos de progresso científico, mas sim no que cada uma pode gerar financeiramente, ou seja, na atribuição de um valor de mercado que dispensa qualquer ideia de futuro, apenas se legitimando nas dinâmicas e estímulos do presente.

Dizendo de outra forma: ante o colapso das grandes narrativas mobilizadoras, e enquanto não emerge uma nova – poderá ser a causa ambiental? – tudo se reduz ao imediato, quer dizer, a um juízo contabilístico e financeiro que ademais, pelo menos em muitos casos, tem uma base tão desmaterializada que rapidamente se perde em qualquer crise financeira. Mesmo quando se desenha uma nova grande narrativa – pensemos no colapso ambiental e da necessidade de o contrariar – rapidamente se assiste ao ajustamento de qualquer projeto de futuro à lógica da rentabilidade financeira e à necessidade de crescimento económico – o capitalismo verde é a expressão de uma dessas ilusórias conciliações.

Damos por nós sentindo saudades daquela velha ingenuidade que nos levava a acreditar que a ciência tinha um sentido claro, aquele que a modernidade definiu: conduzir-nos a um futuro melhor. Formulação ingénua por não levar em consideração que a ciência sempre serviu o poder e quem dele se apossava. O que hoje temos é a prevalência de uma nova ingenuidade, muito mais perigosa exatamente por ser nova e surgir com um brilho que nos cega. Disfarça-se com as vestes de um Prometeu disposto a oferecer a todos o sonho de uma tecnologia libertadora, que oferece a todos o que no passado só pertencia a alguns. Quem não se fascina com o Chatgpt? Com a ideia de que basta um clic para aceder a todo o conhecimento, e que com outro clic somos capazes de criar uma obra de arte? Fascina-nos, tal como tal como nos fascinou a ideia de que plataformas como o Facebook ou similares davam à nossa voz um eco que a levaria a toda parte. Esses e outros fascínios têm um preço que só essa ingenuidade nos impede de perceber. A probabilidade de virmos a pagar mais tarde por esta ingenuidade parece-me grande. O risco é que quando chegar a fatura, a esmagadora maioria de nós não seja mais que uma peça dispensável de uma máquina governada por uns quantos, que não só se apropriaram das riquezas do mundo, como também governam o sentido que o mundo deve ter.

*****

Português coordena projeto de investigação com financiamento de 10 milhões de euros

O projeto de investigação Better work, better workplaces (Melhor trabalho, melhores postos de trabalho) acaba de ser contemplado com um financiamento de 10 milhões de euros pela Comissão Europeia. Dos quatro membros da equipa de investigação, faz parte João Fernando Ferreira Gonçalves (Braga,1991). Os demais membros da equipa são Jason Pridmore, Jovana Karanovic e Claartje ter Hoeven, da Universidade Erasmus de Roterdão.

Segue um excerto da notícia (Better work, better workplaces: 10 million euros awarded to SEISMEC project by European Commission) divulgada pela própria Universidade:

The interdisciplinary SEISMEC project, led by Erasmus University Rotterdam in collaboration with a multinational consortium of research, industry and civil society partners, has been awarded 10 million euros by the European Commission within the Horizon Europe Programme. SEISMEC aims to shape a future of work that is both productive and enriching, with a focus on creating sustainable work environments that prioritize employee well-being and fulfilment. This exclusive funding under this call highlights the four-year project’s potential to transform workplaces and empower workers in all major European industries.

In this project, EUR researchers Jason Pridmore (ESHCC), Joao Fernando Ferreira Goncalves (ESHCC), Jovana Karanovic (RSM) and Claartje ter Hoeven (ESSB) combine their diverse range of expertise across disciplines to provide valuable insights into empowering workers in today’s technological landscape. By drawing on their interdisciplinary knowledge, the university offers essential perspectives on how to effectively empower workers, thereby contributing to the creation of a sustainable future through the redefinition of workplace practices (Erasmus University Rotterdam, Better work, better workplaces: 10 million euros awarded to SEISMEC project by European Commission; o conjunto da notícia está acessível no seguinte link: https://www.eur.nl/en/news/better-work-better-workplaces-10-million-euros-awarded-seismec-project-european-commission?fbclid=IwAR2Ley-mCSBA7ho7IBHO5XLZGbt0CkU0idrSN_dH5i5ENmujA30K53tDaqQ).

O verão de 2023 manifestou-se particularmente compensador para João Fernando Ferreira Gonçalves. Foi também um dos doze “investigadores talentosos e criativos” da Universidade Erasmus de Roterdão a ser agraciado com uma bolsa pessoal Veni (até 280 000 euros) da NWO (“The Dutch Research Council (…) under the responsibility of the Ministry of Education, Culture and Science”). O título do projeto é: Making AI less artificial.

”Artificial intelligence has brought exciting innovations to everyday life, but also risks such as discrimination and errors in high stakes decisions such as awarding child benefits or driving a car. This risk often happens because the people who develop these algorithms can make them work very well on the data they have, but not in unpredictable real-world situations that depend on complex human interactions. To solve this problem, this project uses knowledge from the social sciences to improve data and make AI algorithms better at handling unforeseen situations when interacting with humans” (https://www.eur.nl/en/news/twelve-veni-grants-rotterdam-researchers?fbclid=IwAR3yJw-_NiVgBXih5Va3-b3l6-yKvJb4nc7j00q-yZrnVMXn_oLeO7_lL6g).

O João pertence, por acaso, à família. Mas, embora os seus estudos se inscrevam no âmbito da Sociologia e das Ciências da Comunicação, não sai ao pai. É mais pragmático, metódico, compenetrado e ousado. Pelos vistos, não lhe faltam instituições para financiar os seus projetos. Em contrapartida, o pai teve, muitas vezes, que ser ele próprio a financiar as instituições envolvidas. A distinção desenha-se, desde logo, no início da carreira: o pai regressou do estrangeiro, da Sorbonne (França), para trabalhar na Universidade do Minho, em Braga; o filho saiu de Braga, da Universidade do Minho, para trabalhar no estrangeiro, primeiro na Universidade de Antuérpia (Bélgica), em seguida na Universidade Erasmus de Roterdão (Países Baixos).

Desde o Pico, Vila Verde, 19 de agosto de 2023

A Liberdade Académica e os Seus Inimigos

“Science sans conscience n’est que ruine de l’âme / Ciência sem consciência não passa de ruína da alma” (François Rabelais, Carta de Gargântua a Pantagruel, Pantagruel, 1532).

A minha geração está a dobrar o cabo da aposentação. Não cessa, todavia, a atividade. Entrega-se-lhe com outra vontade e desenvoltura. Testemunhou uma viragem das universidades, designadamente públicas, para o mercado e para um modelo empresarial. Importa esboçar balanços e sondar horizontes. Um desafio que, além de experiência, requer amadurecimento e lucidez, conjugação que não está ao alcance de todos. Experiência, obra e envolvimento, sob um olhar ousado, original e profundo, não faltam ao Moisés de Lemos Martins. Tem publicado diversos ensaios dedicados às teias e às tendências do “novo mercado de bens de conhecimento”. Selecionei, para o Margens, o texto “A Liberdade Académica e os Seus Inimigos”, do livro Pensar Portugal: A Modernidade de um País Antigo (UMinho Editora, 2021). Senti a tentação de complementar esta reflexão com alguns apontamentos pessoais. Comedi-me. Neste momento, a esta distância, a universidade não se me oferece como assunto sobre o qual me seja propício escrever. Contento-me em partilhar reflexões com esta relevância e qualidade. (Albertino Gonçalves)

Texto: A Liberdade Académica e os Seus Inimigos, de Moisés de Lemos Martins (pdf)

Capa, apresentação, referências da edição e sumário (pdf)

Admirável mundo! Novo ou velho?

Luís Cunha

No espaço de poucos dias o mundo agitou-se com dois acontecimentos de forte impacto mediático: a “implosão catastrófica” de um brinquedo sofisticado usado para mergulhar nas profundezas do oceano e a ameaça militar de um exército mercenário a um estado soberano que é também uma potência nuclear. Dois acontecimentos de natureza diferente, nada havendo que permita associá-los diretamente. Há, no entanto, uma conexão entre eles, já que ambos sinalizam um mundo que está a mudar, ou que talvez já mudado de forma definitiva.

A ameaça de Prigozhin sobre Moscovo parece o eco de um velho mundo, a banalidade de um passado recuperado no presente e lançando a sua sombra para o futuro. No século XV, quando as estruturas feudais europeias iam cedendo para dar lugar a um novo mundo, a contratação de mercenários por reis, príncipes e até senhores feudais tornara-se uma prática frequente. Todos se batiam por manter ou reforçar os seus poderes e direitos. Os reis pretendiam assegurar a vassalagem de príncipes e senhores feudais ao mesmo tempo que estes recorriam ao apoio militar profissional para garantir uma autonomia que lhes permitisse ensacar o mais possível através dos tributos pagos pelos camponeses. Quando os contratantes deixavam de ter meios de pagamento aos profissionais da guerra, estes rapidamente se viravam contra os camponeses, mas também contra quem os contratara. Mais de 500 anos passados, esta ameaça medieval parece renascer com o líder do grupo Wagner, cuja ação já não visa um senhor feudal escondido no seu castelo, nem sequer uma soberania africana, como aquele grupo já fez, mas uma das grandes potências militares globais.

A analogia não se esgota no problema, estende-se também para a solução. No final do século XV Carlos VII, Rei de França, conseguiu transformar a ameaça mercenária numa vantagem. Contratou alguns daqueles guerreiros a título definitivo, criando as «compagnies d’ordonnance», base para o que viriam a ser os exércitos nacionais. Os estados absolutistas não teriam nascido sem esta «invenção», que foi facilitada também pela emergência de transformações técnicas na arte da guerra, nomeadamente com o desenvolvimento da artilharia, que viria a dar preponderância decisiva à infantaria por sobre a cavalaria. Os velhos senhores feudais, capazes de enfrentar a autoridade real graças aos sólidos muros dos seus castelos e à arte guerreira dos seus cavaleiros, tinham agora que se submeter à vontade de um soberano que se ia tornar absoluto e se apoiava em exércitos de militares profissionais, pagos pelo tesouro nacional e com acesso a um elevado poder de fogo. O que se está a passar na Rússia, e antes se passou na Ucrânia com o Batalhão Azov, tem evidentes semelhanças. Tornados corpos ameaçadores da soberania nacional, decidiu o soberano integrá-los nos exércitos regulares, solução a que Prigozhin parece opor-se. Claro que a superioridade militar da plebe apeada e apoiada por eficaz artilharia por sobre a aristocrática cavalaria não se coloca hoje, mas a tecnologia continua a ser um fator determinante no desenlace de qualquer guerra. Os grupos mercenários, como o Wagner, só conseguem combater eficazmente se tiverem acesso à tecnologia sofisticada, que vai dos drones aos misseis de grande precisão, e esse acesso só pode ser garantido pelos estados. Só? Será mesmo assim, ou estaremos também aqui a assistir a uma das mudanças que estão a transformar o mundo? Na verdade, o desenvolvimento tecnológico não escapa à acelerada privatização do que nos habituámos a ver como bens ou serviços públicos, e também a tecnologia militar entra nessa equação, surgindo como uma peça mais no processo de enfraquecimento generalizados dos estados nacionais.

É neste ponto que faz sentido convocar a aventura marítima do Titan e respetivos nautas. Deixo de lado a questão moral, muito evidente quando comparamos os meios ilimitados disponibilizados para salvar o submarino com a ausência de apoio que permitiria evitar a morte de milhares de emigrantes na travessia do Atlântico. Foco-me num outro aspeto, o do desenvolvimento e condições de acesso a tecnologias de ponta. Filhos da modernidade, fomos ensinados a acreditar que os avanços tecnológicos eram comandados pelos aparelhos estatais e que essa condição orientava esses avanços para o bem comum. É certo que a história da ciência está cheia de invenções fomentadas e aproveitadas pela iniciativa privada, mas a ciência de ponta, fosse a que remetia para a «conquista» do espaço, fosse a que remetia para o uso do nuclear, fosse ainda a que se ligava ao desenvolvimento de tecnologia militar, exigia um esforço financeiro tão gigantesco que apenas os estados estavam em condições de o assegurar. Ainda que recorrendo a uma elevada dose de ingenuidade, foi-nos dito e acreditámos que o progresso passava pelos grandes laboratórios de estado e o que deles saia destinava-se a assegurar que o progresso servia a todos. Os tempos que vivemos já não suportam essa crença ingénua.

O Titan foi apenas a expressão trágica de um fenómeno em crescimento: os avanços tecnológicos de ponta estão a passar para o domínio privado, dando resposta a uma demanda que já nem sequer disfarça ter na base um interesse comum. Nada disso. Do que se trata é de responder ao mercado, evidentemente que a um mercado restrito, a que apenas poucos consumidores acedem, mas a que, em contrapartida, não falta disponibilidade financeira. A «conquista» do espaço deu lugar ao turismo espacial, e até a corrida a Marte parece estar a ser disputada por privados. Visitar o espaço ou o fundo do oceano, como fazem turistas endinheirados, deve levar-nos a olhar o desenvolvimento tecnológico sob um novo prisma, substituindo a crença ingénua que dali resultarão progressos que nos servirão a todos, pela evidência de que a tecnologia está a definir um espaço de confronto que exige de todos nós uma verdadeira cidadania crítica.

Nada havendo que relacione o acidente de um submarino construído para turistas ricos e entediados e aquela espécie de levantamento militar na Rússia, ambos os acontecimentos nos mostram o estado da relação entre soberanias nacionais, que são (ou deviam ser) expressão do interesse comum, e interesses privados, que se contrapõem e contrariam aquelas soberanias. O «monopólio da violência legítima» vai revelando fissuras, já não apenas nos chamados «estados falhados», mas também em potências de primeira ordem, que recorrem a mercenários para fazer o trabalho sujo que querem evitar, correndo o risco, como se vê, de acabar com os «bárbaros» à porta de casa. Por outro lado, os grandes projetos científicos, incluindo as tecnologias de comunicação e a inteligência artificial, estão entregues à iniciativa privada, que não resiste em interferir no regular funcionamento das democracias, como já aconteceu nos EUA e no Brasil.

Este enfraquecimento dos estados deveria deixar felizes aqueles que sempre se opuseram ao seu poder excessivo. No entanto, não estamos a assistir a nenhuma utopia democrática, a nada que confira mais poder ao cidadão comum, a nadinha que contribua para que todos os humanos se aproximem em termos de direitos, deveres e recursos. Bem pelo contrário. A centralização de base estatal cede passo a uma nova casta de senhores feudais – sem cavalo mas com belas frotas de automóveis, aviões, submarinos e foguetões – reduzindo o comum dos mortais a uma nova classe de servos, gradualmente destituída dos direitos que foi conquistando ao longo de muitos anos – direitos políticos, económicos, sociais. Vivemos num tempo em que os novos senhores (hoje da finança como no passado do feudo) têm meios suficientes para desenvolver tecnologia que alimentará os senhores da guerra, mercenários sob contrato, como o Grupo Wagner, de caminho tornando os estados reféns da sua vontade – graças ao dinheiro que emprestam ou não e das armas que ameaçam disparar ou que disparam mesmo.

E tudo se transforma?

Samuel Silva

Às vezes podem encontrar-se boas ideias em más obras de arte. Pedro Abrunhosa já tinha deixado para trás os seus melhores anos quando lançou “Silêncio” (1999). Mas na adolescência as letras das canções – por piores que estas sejam – encrustam-se na nossa memória para sempre. Era nesse disco que estava “O que vai ser de mim”, um tema que começa com uma frase que, nos primeiros dias deste ano, voltou a não sair da minha cabeça.

Cantava Abrunhosa: “Prometeram-me um futuro e eu sem querer acreditei”. Nos dias em que se tenta fazer um balanço do que significou Guimarães ter sido Capital Europeia da Cultura (CEC) há uma década é dessa frase de que sempre me recordo. “E tudo se transforma”, antecipava o slogan original do evento. Anunciava-se um futuro novo, motivos de sobra para planear a vida a partir desta cidade. Nesse tempo, muito se disse e escreveu sobre os vimaranenses que voltavam ou que daqui não quiseram sair, motivados pelo devir que se projetava. E também sobre quem de novo aqui chegava, inspirado pela mesma ideia.

Essa ambição de mudança – de refundação mesmo, diria – enunciada pelo primeiro slogan da Guimarães 2012 não era apenas hipérbole para efeitos publicitários. Traduzia o discurso político da época. Desde que, em finais de 2006, o Governo anunciou que Guimarães seria a candidata nacional a CEC, tornou-se recorrente a enunciação de que aquela era uma “oportunidade única” de metamorfose, um remédio contra as sucessivas crises que o tecido económico e social da região tinha enfrentado nas décadas anteriores. Foram feitos paralelismos com momentos de charneira da história da cidade, com um sublinhado especial para o ano de 1884. Dez anos volvidos, afinal o que se transformou no território?

Diziam-nos também, pela mesma altura, que 2020 seria o ano em que entenderíamos a mudança por que teria passado a cidade. O primeiro sinal de que talvez a realidade não tenha correspondido à ambição veio do facto de, nesse ano, ninguém se ter lembrado de fazer o balanço prometido – não, não foi por causa da pandemia, que chegou em março sem que existissem indícios de que essa reflexão estivesse a ser preparada.

Que a avaliação sobre estes dez anos desde 2012 se faça apenas agora permite-nos, contudo, ter dados mais robustos para refletir acerca das transformações prometidas. Numa coincidência bastante feliz, o penúltimo exercício censitário nacional aconteceu no ano imediatamente anterior ao da CEC. No momento em que escrevo, temos na nossa posse os primeiros resultados dos Censos 2021. São uma ferramenta bastante útil para medir a evolução. Seguramente, a análise que aqui proponho sairá enriquecida quando o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgar os dados de forma completa.

O discurso sobre a oportunidade de mudança que representava a Guimarães 2012 perpassou todo o momento de construção do certame – não era apenas um slogan. Recupero o Plano Estratégico 2010-2012, que traçava as linhas gerais de preparação do evento, no momento em que esse trabalho se iniciou: “Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura pode e deve constituir-se como modelo de desenvolvimento para centenas de cidades europeias de dimensão semelhante”.

Isto é, a ambição não era apenas mudar radicalmente este território. Era que esse processo de metamorfose fosse exemplar para o resto da Europa. Dez anos volvidos, desconheço que haja cidades europeias que apontem Guimarães como a sua referência transformadora.

Escrevia-se no mesmo plano estratégico – contaminado por uma visão utilitária da cultura – que Guimarães 2012 encara a cultura “como um catalisador e um motor de regeneração urbana, social e económica”. Eram, portanto, três os vetores da modificação prometida ao território: ao nível urbano, social e económico.

Começo pela regeneração urbana por ser, sem grande margem para dúvida, a dimensão mais bem-sucedida de todo o processo de 2012. Não aconteceu por acaso. A renovação do espaço público proposta pela CEC assentava numa larguíssima experiência local, iniciada ainda nos anos de construção do regime democrático, e que foi capaz de mobilizar quase transversalmente os atores políticos e sociais locais.

Esse movimento já tinha resultado na classificação do centro histórico da cidade como Património Cultural da Unesco, em 2001. O lastro prévio também permitiu que a maioria dos projetos infraestruturais em que a cidade decidiu investir estivessem já suficientemente maturados. Além disso, a sua concretização foi discutida num amplo debate público, que tornou mais participada e ponderada a decisão.

Ao nível da regeneração social e económica, o plano estratégico da Guimarães 2012 prometia “capacitar a comunidade local com novos recursos e competências”, ajudando a fixar uma nova geração de criadores na cidade, bem como “iniciar uma mudança de paradigma, de um modelo de economia industrial clássica para um modelo de economia baseada na criatividade e no conhecimento e com significado a nível europeu”.

“O programa da CEC deve trazer contributos relevantes para a competitividade local e regional, no âmbito da nova economia do conhecimento, fazendo convergir talento criativo, espírito empreendedor e atratividade territorial”, sintetizava o mesmo documento. Não lhe faltava ambição.

Olhemos para o que nos dizem os dados. Entre 2011, o ano imediatamente anterior ao da CEC, e 2021, a população do concelho de Guimarães caiu quase 1%, segundo os primeiros resultados dos Censos. O concelho não só não tem sido capaz de fixar a população que com este já tem laços, como revela fortíssimas dificuldades em atrair população nova. Nem da região e, ainda menos, de fora dela.

Se a Guimarães 2012 almejava ter impacto europeu e posicionar a cidade no contexto do continente, não houve, seguramente, impacto na capacidade de atrair os criadores da Europa a aqui viver. Segundo dados do INE, compilados pelo portal da Pordata, o número de estrangeiros que vivem em Guimarães é residual: pouco mais de 2500 em todo o concelho. Ao todo, somos 157 mil vimaranenses.

Volvidos dez anos, da “mudança de paradigma” que fosse capaz de transformar a economia do concelho de um modelo industrial clássico num modelo baseada na criatividade também não se vislumbram grandes sinais. A indústria transformadora tradicional continua a ser o principal empregador do concelho, responsável por praticamente metade (48,9%) de todos os postos de trabalho gerados, segundo os dados mais recentes.

Ou seja, não só o modelo baseado na criatividade preconizado pela Guimarães 2012 não foi capaz, ao longo desta década, de se impor, como o tecido económico e social da região continua assente em pilares que vêm do século XIX. Mantêm-se, por isso, expostos aos problemas estruturais que eram bem identificados pelo próprio plano estratégico da CEC: as baixas qualificações dos trabalhadores e os salários baixos; a grande exposição a flutuações do mercado, com impacto no nível de emprego.

Os últimos dados oficiais são, uma vez mais, bastante claros: no final de 2021, o concelho de Guimarães era o 11.º do país com mais desempregados inscritos nos centros de emprego; o salário médio dos trabalhadores por contra de outrem fixava-se abaixo dos 1000 euros (971,9 euros), ficando abaixo da mediana nacional; e o poder de compra dos vimaranenses é 9% inferior ao da média dos restantes portugueses.

Ao nível económico, talvez o único impacto positivo desta última década se veja ao nível do turismo. As receitas do sector mais do que duplicaram desde 2011 e o número de visitantes estrangeiros aumentou muitíssimo no mesmo período, representando agora os turistas internacionais quase 50% do total. Mais uma vez socorro-me de números elencados no portal da Pordata.

Esta evolução não pode ser desligada do caminho de crescimento do sector turístico sentido em todo o país na última década. A Guimarães 2012 pode ter desempenhado um papel positivo, tornando a cidade mais reconhecida a nível internacional, mas a mudança que os números atestam vai muito para além do efeito da CEC.

Além disso, por mais positiva que seja a evolução dos indicadores turísticos, estes têm impactos limitados. Desde logo, em termos geográficos: a atividade turística concentra-se quase exclusivamente no miolo urbano da sede de concelho, ao passo que os atores mais fortes do tecido económico tradicional estão nas vilas e nas periferias destas; está longe, portanto, de representar qualquer “mudança de paradigma” na economia local.

“E tudo se transforma”? Bem longe disso, mostra-nos a realidade.

Ainda que a Guimarães 2012 tenha optado por uma visão utilitária da cultura, não podemos, porém, deixar de considerar que uma CEC é fundamentalmente um projeto cultural e artístico. Vejamos os números que nos permitem medir a última década nestas dimensões.

O aspeto mais positivo que os principais indicadores nos mostram é um franco crescimento do número de espetáculos apresentados em Guimarães, passando de 0,7 por cada 100 habitantes em 2010 para 2,5 em 2019. É uma evolução importante, que reflete o surgimento de novas estruturas de produção e programação e também um reforço na programação diretamente assumida pelo Município.

No entanto, nos restantes indicadores, Guimarães está longe de apresentar os resultados de uma cidade que foi Capital Europeia da Cultura. O concelho posiciona-se apenas como o 26.º concelho a nível nacional ao nível dos públicos de espetáculos ao vivo e o 23.º ao nível das receitas de bilheteira com o mesmo tipo de eventos. Os dados são, uma vez mais, do INE.

Segundo o último Cultural and Creative Cities Monitor, publicado em 2019 pela Comissão Europeia, Guimarães está bem longe das principais cidades na avaliação feita – e que cruza parâmetros como as qualificações da população, a abertura e tolerância da sua sociedade ou a dimensão e vitalidade da economia criativa. Este relatório alinha as cidades pela sua dimensão. Ou seja, Guimarães não está na mesma lista das grandes urbes europeia.

Entre 90 municípios avaliados, o território vimaranense situa-se na 58.ª posição. E está bem atrás das congéneres nacionais que surgem na mesma lista, como o Porto (9.º a nível europeu), mas também Faro e Coimbra, que não foram Capitais Europeias da Cultura – nem passaram sequer a primeira avaliação das candidaturas ao título em 2027, recentemente conhecida.

A Comissão Europeia analisa também os espaços culturais existentes e a capacidade de atração dos equipamentos existentes, tanto para público local como para visitantes, para medir a “vibração cultural” das cidades. Guimarães tem, uma vez mais, uma classificação muito baixa: 16,7 pontos, sob a média global (26,5). É o 69.º território entre os 90 considerados.

Ou seja, o impacto da Guimarães 2012 tem também fortíssimas debilidades na sua dimensão mais fundamental, a da cultura. Não me atrevo a querer explicar sozinho o que aconteceu na última década. Creio mesmo que essa reflexão merece um trabalho mais aprofundado e participado.

No entanto, elenco algumas hipóteses de resposta para a inquietação que deixa a perceção de que este processo ficou aquém das suas ambições. Há que considerar, por um lado, os erros de planeamento da própria Guimarães 2012 – a história da sua conturbada gestão é bem conhecida. Mas também há erros cometidos na preservação do legado ao longo da última década.

Por exemplo, antes de 2012, Guimarães tinha uma companhia de teatro profissional, com atores residentes, capaz de produzir novas criações regularmente. Hoje não tem. Nos primeiros anos após a CEC, outras estruturas de criação fixaram-se na cidade, mas não houve capacidade para fixá-las.

Por outro lado, os modos de atuação das associações locais são, grosso modo, os mesmos que existiram até 2011, não se vislumbrando, pelo menos a esse nível, qualquer impacto da promessa de “capacitar a comunidade local com novos recursos e competências”.

A um nível mais institucional, importa sublinha que, antes de Guimarães 2012, o Centro Cultural Vila Flor tinha uma frequência de programação incomparavelmente superior à de hoje; e os equipamentos criados para a CEC, Centro Internacional de Artes José de Guimarães e Casa da Memória, mantêm dificuldades de afirmação.

Nada disto pode, também, ser desligado da errância na gestão do principal veículo da política pública para a Cultura, a cooperativa A Oficina. Na última década, teve três diretores artísticos, outros tantos diretores executivos e perto de uma dezena de mudanças na direção de equipamentos ou serviços fundamentais à sua missão.

Há, como não podia deixar de ser, aspetos positivos resultantes do processo da CEC. O mais relevante é a emergência de Guimarães como segundo maior polo de produção cinematográfica do país, fruto em boa medida de um projeto muito acertado para essa área desenvolvido pela Guimarães 2012.

Outras iniciativas nascidas a propósito da CEC, como o CAAA ou a Outra Voz, sedimentaram-se, tendo igualmente surgido um conjunto de novos atores: estruturas de produção e programação e um conjunto crescente de artistas, que tem sabido aproveitar bem os instrumentos de apoio que o Município sabiamente foi capaz de reforçar nos últimos anos.

Não se pode dizer que seja um balanço negativo. Só que não é – nem de perto, nem de longe – o futuro que nos prometeram.

Originalmente publicado em “Osmusiké Cadernos n.º4 – Dezembro de 2022”

Comentários Recentes