O riso da velha grávida

Este texto, porventura demasiado extenso, corresponde a um dos capítulos do livro A Arte na Morte, em teimosa revisão desde 2017. Trata-se de uma versão renovada e consideravelmente aumentada de um artigo homónimo publicado no blogue Tendências do Imaginário em 13 de março de 2016 (O Riso da velha grávida 2016). Agradecem-se críticas e sugestões! Pelo ritmo, chegarão a tempo.

***

No canto inferior esquerdo do painel central do Tríptico As Tentações de Santo Antão (c. 1500), Hieronymus Bosch introduz uma criatura deveras complexa e estranha: uma velha, montada num rato. A velha é um ser híbrido: da cabeça cresce uma árvore e os braços são ramos; o corpo termina em cauda. A velha segura nos braços um bebé enfaixado. Naquele tempo, era prática enfaixar os recém-nascidos. Assim é retratado o menino Jesus no presépio já no século IV (Figura 3) e ainda no século XVII (Figura 4).

Contemplamos uma velha na antecâmara da morte que segura, encostada ao ventre, uma criança. Extrapolando, reconhece-se o tópico da morte que alberga a vida, tópico amplamente estudado por Mikhaïl Bakhtin. Esta figura convoca ainda, através do hibridismo da velha, os três reinos da vida: o humano, o animal e o vegetal. O conjunto, cósmico, alude ao ciclo natural e contrapõe verticalmente o telúrico, o rato que evolui num líquido lamacento, ao aéreo, a árvore que demanda o céu.

Na Grécia, em particular na Beócia, descobriram-se várias estatuetas de terracota que, datadas por volta do século IV aC, podem ser, de algum modo, consideradas antepassadas da velha de Hieronymus Bosch. Das figuras 5 a 7, destaco a última, da coleção do British Museum, pelo seu dinamismo e exposição comunicativa, significados pela posição, boca aberta e dobras da roupa, expressivas do movimento e da tensão dos contrários. Parece falar, cantar ou rir animadamente enquanto cuida da criança.

Entre a criança ao colo e a gravidez vai apenas um passo no tempo. Um passo atrás que desenha uma ligação ainda mais íntima entre a vida e a morte.

“Entre as célebres figuras de terracota de Kertch, que se conservam no Museu L’Ermitage de Leningrado, destacam-se velhas grávidas cuja velhice e gravidez são grotescamente sublinhadas. Lembremos ainda que, além disso, essas velhas grávidas riem. Trata-se de um tipo de grotesco muito característico e expressivo, um grotesco ambivalente: É a morte prenhe, a morte que dá à luz” (Mikhail Bakhtin, A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: O contexto de François Rabelais, São Paulo, HUCITEC, 1987, pp. 22-23).

Só de as imaginar, estas pequenas estatuetas de terracota provenientes de Kertch, na Crimeia, fascinam. Há anos que as procuro. Mas se a Internet é pródiga quando o tema de pesquisa é abrangente, costuma mostrar-se somítica quando este é deveras específico. Não obstante, alguns autores (e.g. Katia Vanessa Tarantini Silvestri, Carnavalização como transgrediência da multidão, Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de São Carlos, para a obtenção do Título de Doutora em Linguística, São Carlos, 2014, pp, 134-135) contemplam uma estatueta que condiz com as velhas grávidas de Mikhail Bakhtin: uma mulher, em pé, aparentemente idosa e grávida (Figura 8). Provém de Kertch, contanto se encontre no Museu do Louvre, em Paris, e não no Museu L’Ermitage, em São Petersburgo. Cada vez que observo esta “velha grávida” convenço-me que é precursora da Gioconda: não consigo descortinar se está ou não a rir.

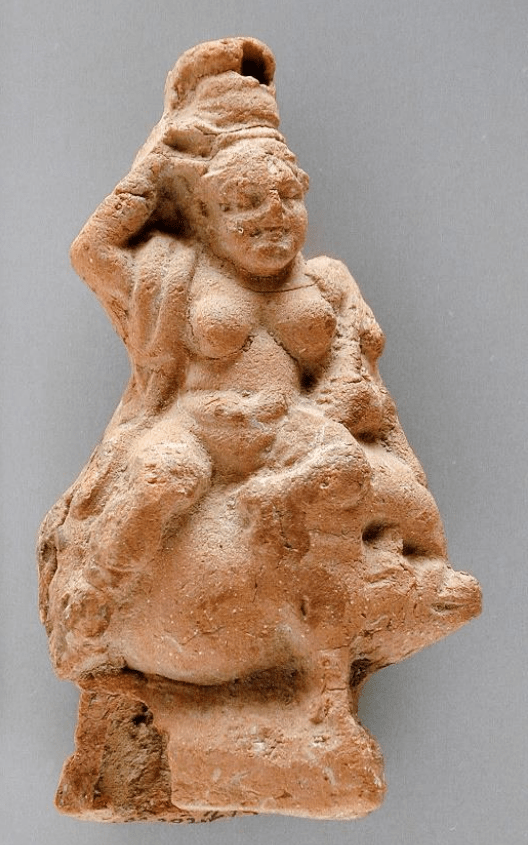

Não muito longe de Kertch, na região de Beócia, na Grécia, foi descoberta uma estatueta com uma mulher, agora sentada, numa postura semelhante à da velha ama com bebé da figura 7: idosa, obesa e, com boa vontade interpretativa, grávida e risonha (Figura 9). Também não está no L’Ermitage, mas no British Museum. Condiz com as figuras de terracota de Mikhail Bakhtin. Convergem, inclusivamente, na data: por volta do século IV aC).

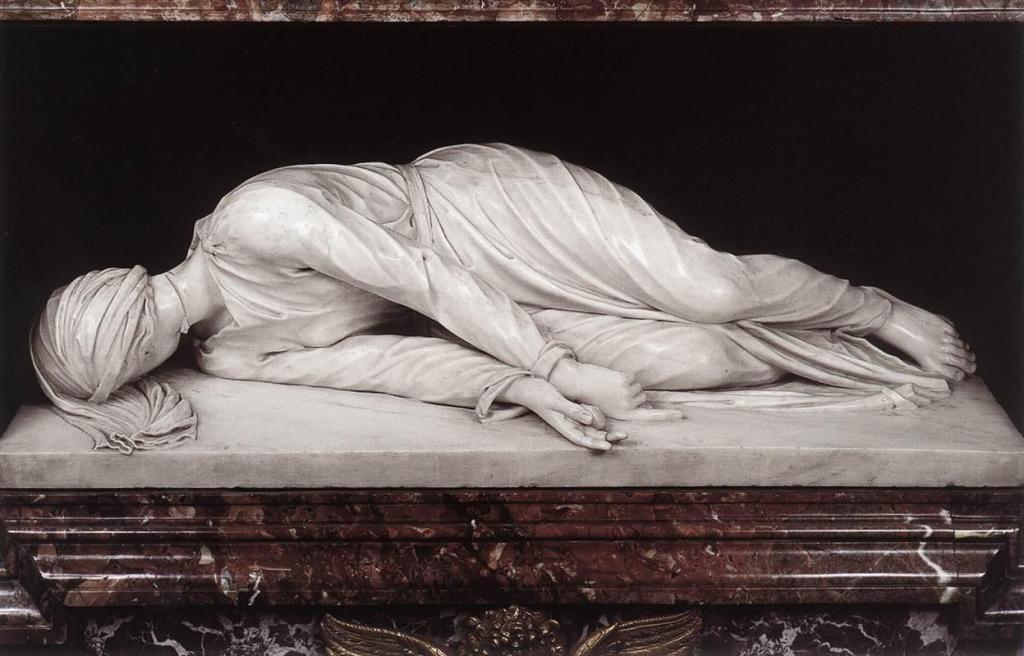

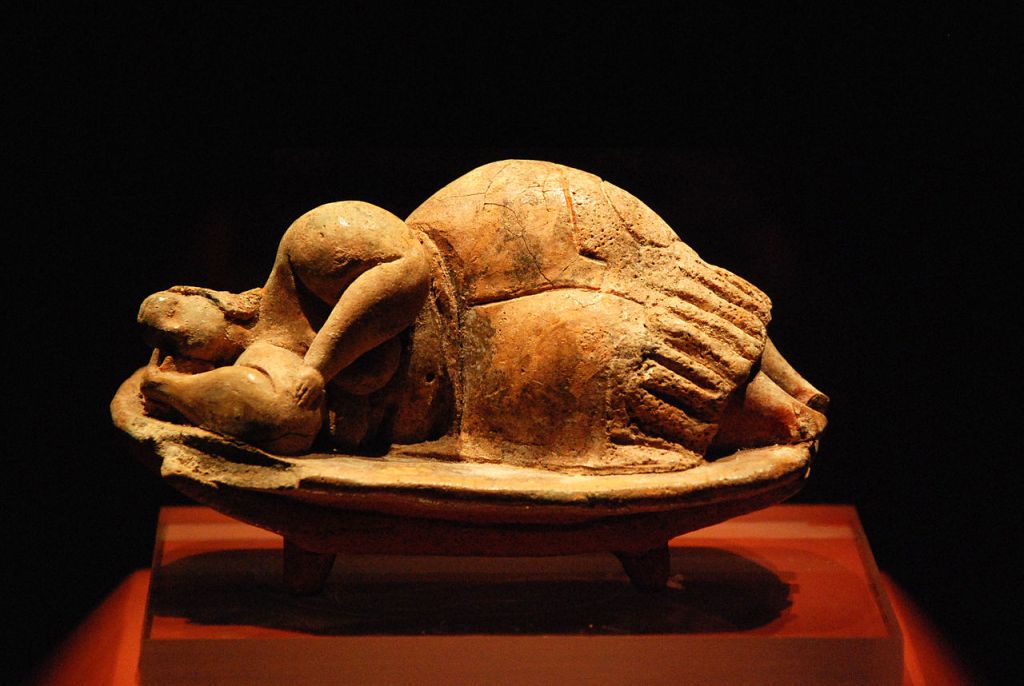

Antes de prosseguir este rosário de imagens com velhas com crianças, ao colo ou no ventre, ilustrativas do ciclo da vida e da morte, importa proceder a um desvio pela mitologia grega. Produzida há mais de 4500 anos, a “Vénus Adormecida”, do Museu Nacional de Arqueologia em Valetta (Malta), servir-nos-á como chave ou introito. Dorme, redonda, como a Terra Mãe, à espera da regeneração (Figura 10). Um sono de Inverno com sonho de verão. Batizaram-na Vénus (Afrodite, na mitologia grega). Parece aguardar, durante o inverno, o belo Adónis.

Afrodite apaixonou-se por Adónis ainda este era criança. Entregou-o à guarda de Perséfone, que, por seu turno, também se toma de amores por ele. Ambas reclamam Adónis. Zeus, chamado a pronunciar-se, é salomónico. Divide o ano em três partes iguais: durante os meses de inverno em que as sementes estão soterradas, Adónis vive no inferno com Perséfone; na primavera, quando as sementes germinam, Adónis vive com Afrodite; os meses restantes ficam à escolha de Adónis, que opta por Afrodite. Adónis é o deus da morte e da ressurreição, um deus ctónico, associado à vegetação. Durante a sua estadia no submundo, a terra é estéril. A partir da Primavera, a terra torna-se fértil. A vida enterra a vida, a morte dá à luz a vida. Sem tréguas, nem dramas. Uma tragédia.

A própria Perséfone, igualmente bela, teve um destino similar, embora com enredo e protagonistas distintos.

Divertia-se Perséfone, filha de Deméter, por entre as flores quando ao aproximar-se de um narciso se abriu uma fenda no solo através da qual Hades a raptou e levou para o submundo. Ignorando o sucedido, Deméter, deusa associada à maternidade, a tudo que envolve a plantação, a nutrição e o crescimento, mas também à morte, à destruição e à transformação, procura a filha, sem comer, dormir ou banhar-se, durante nove dias e nove noites. Informada do rapto por Hélio, deus do Sol, assim como da conivência de Zeus, retira-se do monte Olimpo e, disfarçada de velha, divaga, inconformada, por cidades e campos. Em Elêusis, manda construir um templo em sua honra, onde permanece isolada e inativa. Sem a sua ação, nada germina, tudo permanece estéril. A miséria ameaça destruir a humanidade, privando os deuses das suas ofertas e sacrifícios. Após várias tentativas infrutíferas para demover Deméter, Zeus acaba por ordenar a Hades a libertação de Perséfone. Antes da partida, Hades oferece sementes de romã a Perséfone que as saboreou. Durante o reencontro, Deméter pergunta a Perséfone se tinha comido alguma coisa no submundo. Fatalmente! Por causa das sementes de romã, Perséfone resulta condenada a ser, durante o

inverno. rainha do submundo junto a Hades [sina semelhante à de Adónis]. Deméter devolve a fertilidade à terra e promove os Mistérios Elêusianos, festival durante o qual as pessoas “adquirem sabedoria para viver com alegria e morrer sem medo da morte” (remeto a análise do mito de Perséfone para o estudo de Camila Golegã e Luciana Romano Hernandes: “Deméter e Perséfone – A inexorabilidade cíclica da natureza” (https://offlattes.com/archives/author/camila-golega; acedido em 28.08.2022). Retenho, contudo, um pormenor: as sementes de romã. Até as sementes podem desempenhar um papel negativo, neste caso, a condenação de Perséfone. Símbolo por excelência da fecundidade, as sementes também padecem da duplicidade do devir. Morrem e renascem duas vezes: enterradas, para dar o trigo; queimadas para dar o pão. Pela terra e pelo fogo.

Mas nem a intensidade semiótica da semente nem o ciclo cósmico justificam o desvio pela mitologia grega. Este faculta, na verdade , o acesso a uma figura mítica tão pouco conhecida quanto prodigiosa: Baubo, “um arquétipo da vida, da morte e da fertilidade”, “deusa pagã grega da alegria e obscenidade, com a forma de uma velha gorda que exibe publicamente os genitais” (Figuras 11 a 13), mencionada, entre outros, por Goethe, em “Noite de Walpurgis” do Fausto (1808), e Nietzsche, na Introdução de A Gaia Ciência (1882).

“Imagens com mulheres grávidas e mulheres com as pernas abertas passaram a ser representadas em terracotas de estilo Tanagra no Egito a partir do período ptolemaico [iniciado em 323 a. C. Algumas terracotas apresentavam os atributos de Ísis-Afrodite e possuíam um corpo gracioso. Outras tinham escasso ou nenhum atributo, um corpo rechonchudo e pernas abertas para exibir os genitais. A estas terracotas estranhas costuma chamar-se Baubo, o nome de uma velha senhora que mostrou os seus órgãos genitais a Deméter para distraí-la da dor provocada pela perda de Perséfone. O nome Baubo aparece nos Fragmentos órficos de Clemente de Alexandria e Arnóbio que descrevem o episódio do rapto de Perséfone. Baubo também era alvo de culto, em conjunto com Deméter, em várias áreas do mundo grego, como demonstram diversas inscrições e estatuetas. O motivo para atribuir a designação “terracotas Baubo” a estas terracotas egípcias decorre da postura assumida de exposição dos genitais tal como Baubo fez com Deméter. Um outro motivo prende-se ainda com uma outra relação clara de algumas dessas terracotas egípcias com Deméter: existem vários exemplares com a imagem egípcia de Baubo sentada num javali [Figura info], gesto que lembra os javalis selvagens sacrificados durante o festival grego da Thesmophoria. Tanto os rituais da Elêusis como a Thesmophoria eram celebrados na região de Elêusis em Alexandria, com provável recurso a estas terracotas nestes contextos (Nifosi, Ada (2021) The Throw of Isis-Aphrodite: a rare decorated knucklebone from the Metropolitan Museum of New York. The Journal of Egyptian Archaeology. Acedido em 28.08.2022).

Existem várias versões do episódio de Baubo, algumas mais circunstanciadas e excêntricas como a comentada por Sigmund Freud num pequeno texto de 1916 (“Parallèles mythologiques à une représentation obsessionnelle plastique”, Essais de psychanalyse appliquée, Paris, Éditions Gallimard, 1971, pp. 83-85).

“Baubo é a esposa mítica de Disaule, bem como a empregada/ama que acolhe Deméter em Elêusis – o umbigo esotérico da Europa – quando esta procura desesperadamente a sua filha Perséfone. Recusando-se Deméter a tocar na comida, Baubo fá-la rir levantando o vestido e mostrando obscenamente os seus órgãos genitais. Iacchus, seu filho, também é reputado ter estado presente nesta cena, e ter aplaudido descontroladamente – o que provoca o riso de Deméter e enfatiza o lado cômico do episódio. Em algumas versões da história, diz-se que Iacchus rastejou sob as saias, de tal modo que seu rosto apareceu no lugar dos genitais quando Baubo exibiu suas partes púdicas, o que pode ser lido como uma alusão à fertilidade de Baubo – ela pode estar grávida – e, portanto, como um sinal de esperança para a fecundidade muito mais significativa que a própria Deméter tem que reencontrar, a fim de resgatar o mundo do inverno eterno” (Michele Cometa, “The Survival of Ancient Monsters: Freud and Baubo” in Raul Calzoni / Greta Perletti (eds.), Monstrous Anatomies. Literary and Scientific Imagination in Britain and Germany during the Long Nineteenth Century, Göttingen, V&R Unipress, 2015, pp. 297-310).

Baubo oferece-se como uma súmula de todas as situações, ações e propriedade até agora consideradas: é uma velha, grávida e com criança, pujante, cuja sexualidade desbragada provoca alívio e riso. Integra uma mistura de ações e atributos, um concentrado semiótico capaz de rivalizar com a “a velha com bebé ao colo” de Hieronymus Bosch. Condensa luto, fecundidade e jovialidade numa fusão apotropaica transbordante de sexualidade e humor. Os opostos mais do que se alternar ou de se (su)ceder uns aos outros coexistem. Prevalece a conjunção em detrimento da disjunção. Baubo é, simultaneamente, morte e vida, Eros e Thanatos, ordem e caos, tragédia e comédia, luto e esperança. Esta leitura corresponde, naturalmente, a uma interpretação, uma camada subjetiva de sentido que reveste Baubo. Tomando o presente texto como um todo, como um retrato, Baubo arrisca, com a sua turbulência, oferecer-se como um punctum, “o detalhe que preenche toda a fotografia” (Roland Barthes, A Câmara Clara, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1984, p. 73).

Chegada a navegação a esta “bacia semântica”, terão os nossos olhos visto o que de essencial há para ver? Saturou-se o imaginário? A modernidade e a pós-modernidade pouca ou nenhuma originalidade acrescentam, limitando-se a repetir e reciclar? Convenha-se que, mínimas ou não, algumas alterações e inovações se verificaram.

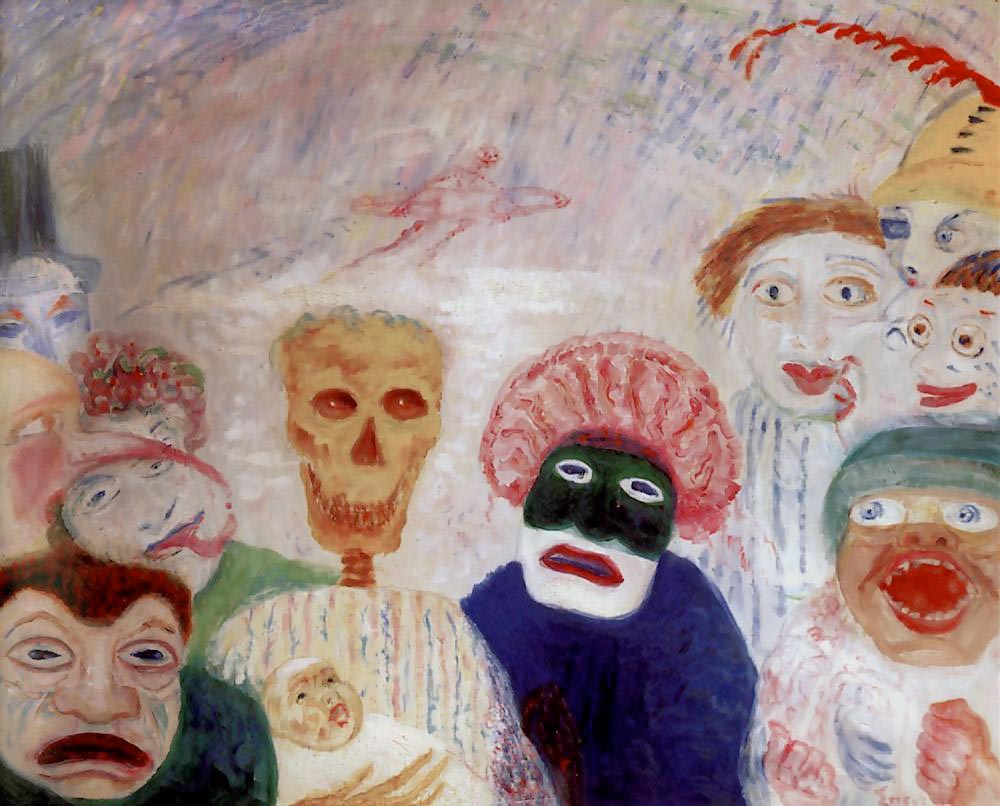

A morte passa a ser menos disfarçada ou subentendida. A velha tende a ser substituída pela própria morte ou, mais precisamente, pela sua principal imagem-signo: o esqueleto. Volvidos quatro séculos da conclusão das Tentações de Santo Antão, no quadro A Morte e as Máscaras, datado de 1927, de James Ensor, destaca-se, entre os mascarados, um recém-nascido segurado ao colo não de uma velha mas de um esqueleto, a única figura sem máscara (Figura 18). Ressurge este tópico, por exemplo, nos motivos para tatuagem criados por Mason Williams (Figura 19).

Mas esta diferença não deve ser sobrevalorizada. Inúmeros esqueletos, com ou sem carne, passeiam-se pelas pinturas e gravuras medievais e renascentistas. E fazem praticamente tudo o que é caraterístico de um ser humano (ver Vida de Esqueleto II. O Espelho: https://tendimag.com/2017/09/30/vida-de-esqueleto-ii-o-espelho/). Não é, aliás, de descartar a possível existência, que admito desconhecer, de uma qualquer imagem com um esqueleto a dar colo a uma criança. Registe-se que alguns esqueletos das danças macabras parecem tentados a embalar um berço. Por exemplo, na gravura da dança da morte mais antiga de que se tem conhecimento situada no cemitério dos Santos Inocentes, em Paris (Figura 20).

Cumpre a Georg Grosz, pintor da desgraça humana do século XX, patentear a principal singularidade da nossa era. Na pintura Estou feliz por estar de volta, de 1943, um esqueleto andrajoso rasga a carne ensanguentada de um ventre rumo à luz, ao exterior, ao mundo (Figura 21). Eis a nova marca dos dois séculos mais recentes, modernos ou pós-modernos. Já não é só a morte que apaga a vida, a própria vida dá à luz a morte. No novo imaginário, muda a física, a geografia, e a orgânica, a progenitura, da relação entre a vida e a morte, este mundo e o outro. Nos séculos antigos, se o diabo andava, omnipresente, à solta, o inferno situava-se no Além, no outro mundo. Agora, o inferno está entre nós, “o inferno são os outros” (Jean-Paul Sartre, Huis Clos, 1944) ou, mais lucidamente, “somos nós”. Numa “sociedade mortífera”, a própria vida se encarrega de gerar a morte.

Autor: Albertino Gonçalves

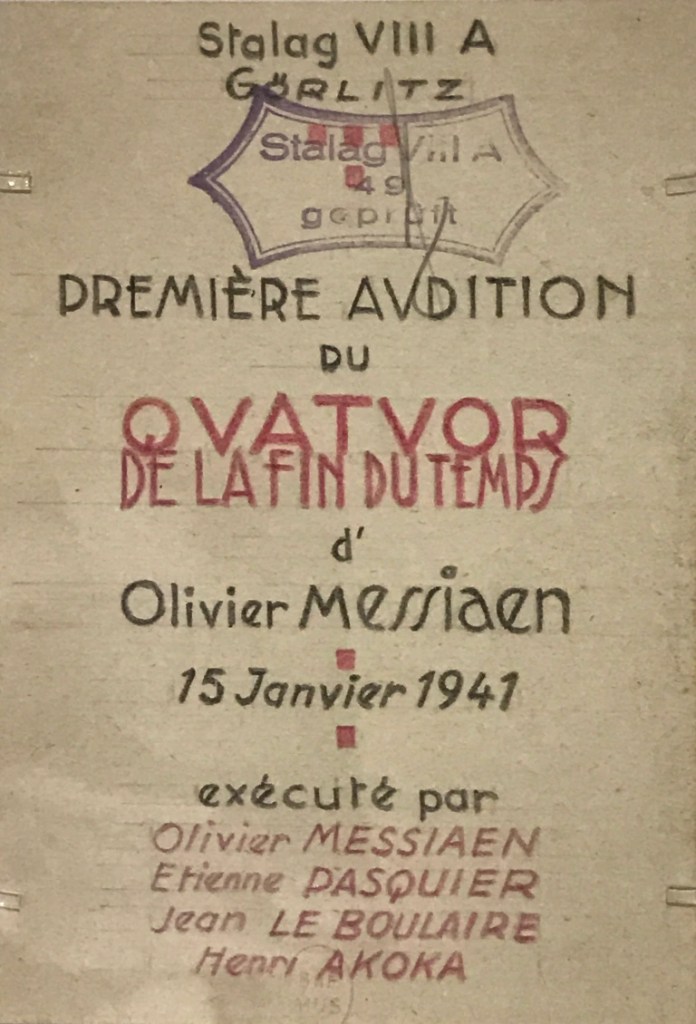

A Liturgia dos Pássaros: Homenagem a Olivier Messiaen

No dia 29 de dezembro, às 19:00, ocorre na Reitoria da Universidade do Minho uma homenagem a Olivier Messiaen pelo Drumming GP e Daniel Bernardes Trio, evento que o margens recomenda (ver apresentação). O blogue Tendências do Imaginário dedica dois artigos a este compositor francês que compôs e estreou a obra Quatuor Pour Les Fins du Temps (1941) enquanto prisioneiro no campo de concentração nazi de Gorlitz: Filhos do Crepúsculo: A Arte e a Música no Campo de Concentração (2017) e Música da desgraça Humana (2020).

Resulta oportuno acrescentar o texto (pdf) A arte na segunda guerra mundial: as diferentes artes que se faziam sentir nos campos de concentração, por Glória Manuela Rodrigues Fernandes para a disciplina Sociologia e Semiótica da Arte do curso de Mestrado em Comunicação, Arte e Cultura, da Universidade do Minho, em 2017.

Prenda de Natal. Os anjos também cantam

Dita-me a memória que o 25 de dezembro é o dia menos pré-ocupado do ano. Toda a atividade exterior suspensa, saídas só para visitar familiares. Não vai longe para encontrar um bar aberto era indispensável uma varinha de condão. Os minutos arrastam-se ecoando num vazio programático! Pior só durante a estada no estrangeiro em que nem sequer familiares havia para visitar. Uma promessa de pasmo prolongado. Por isso mesmo, uma ocasião de ouro para se entregar a entretenimentos exigentes em tempo: ver um filme, folhear lentamente um livro ilustrado, ouvir um concerto de música.

Margens convida-o a assistir a um concerto de música sacra espanhola medieval, que dura 80 minutos. Nem mais, nem menos. No dia 19 de julho de 2013, todos os astros se conjugaram para proporcionar um espetáculo único: o local (a catedral românica de Elne, nos Pireneus Orientais), a interpretação (Maîtrise de Radio France e Les Musiciens de Saint-Julien), as obras (Llibre Vermell de Montserrat e Cantigas de Santa Maria), a promoção (Festival de Radio France e Languedoc-Roussillon), o público (generoso e atento) e o registo audiovisual (envolvente e dinâmico, dirigido por Olivier Simonnet). Um regalo para todos os gostos.

Natais há muitos. Boas festas!

Recente, ainda quase sem visitantes, o blogue Margens faz questão de desejar boas festas. O “postal”, alusivo à cooperação internacional, é do Miguel Bandeira e o texto, atento à diversidade de mundivivências do Natal, da Rita Ribeiro. Abordam o reverso da atual encenação artificial da felicidade: a solidão e o sofrimento de parte substantiva da população. Temas pouco habituais neste tipo de mensagens. Convém, todavia, recordar que este reverso menosprezado foi outrora a principal vocação do Natal: a solidariedade e a partilha de modo a preservar a coesão social. Nas sociedades agrárias, a falta de cereais sentia-se já pelo Natal e ameaçava a sobrevivência até às próximas colheitas. Morria-se mais de fome. À semelhança de outras festas de inverno, como o S. Martinho, o São Nicolau ou os Reis, o “espírito natalício” assegurava um mínimo de redistribuição de bens em benefício dos mais carenciados. Não tinha Cristo prescindido da sua gloriosa divindade para vir ao mundo como um ser humano humilde e vulnerável? Importa não desviar o olhar, até porque o momento talvez seja de inflexão civilizacional e os ventos desaconselhem consumismos, desperdícios, descuidos e soberbas.

Para acompanhar, descontraidamente, o postal do Miguel Bandeira e o texto da Rita Ribeiro, segue uma pequena compilação de cânticos de Natal, interpretada pelo Ensemble Obsidienne.

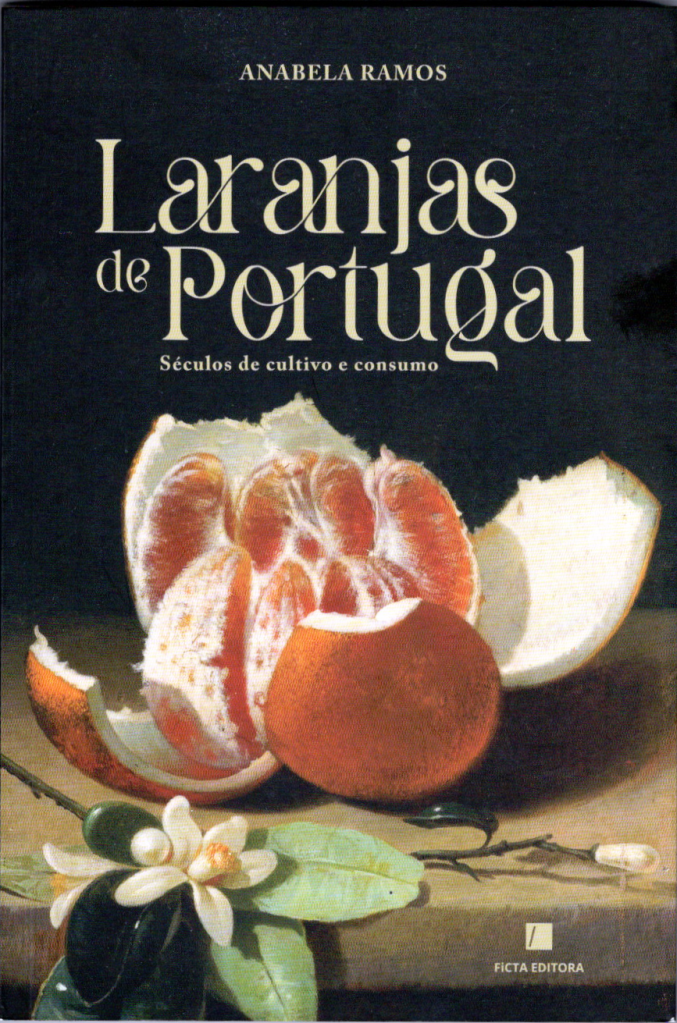

Laranjas de Portugal. Receitas com história

Anabela Ramos publicou em abril de 2022 um novo livro: Laranjas de Portugal – Séculos de cultura e consumo, na Ficta Editora. Mais uma obra suculenta dedicada à história da gastronomia. A quarta e última parte do livro reúne várias receitas culinárias com laranjas, desde o século XVI até à atualidade. Em tempo de doçura, Margens entende oportuno partilhar esta compilação. Segue um pdf, para consultar ou descarregar, com a folha de rosto, as referências da edição, o sumário e a parte IV com as receitas.

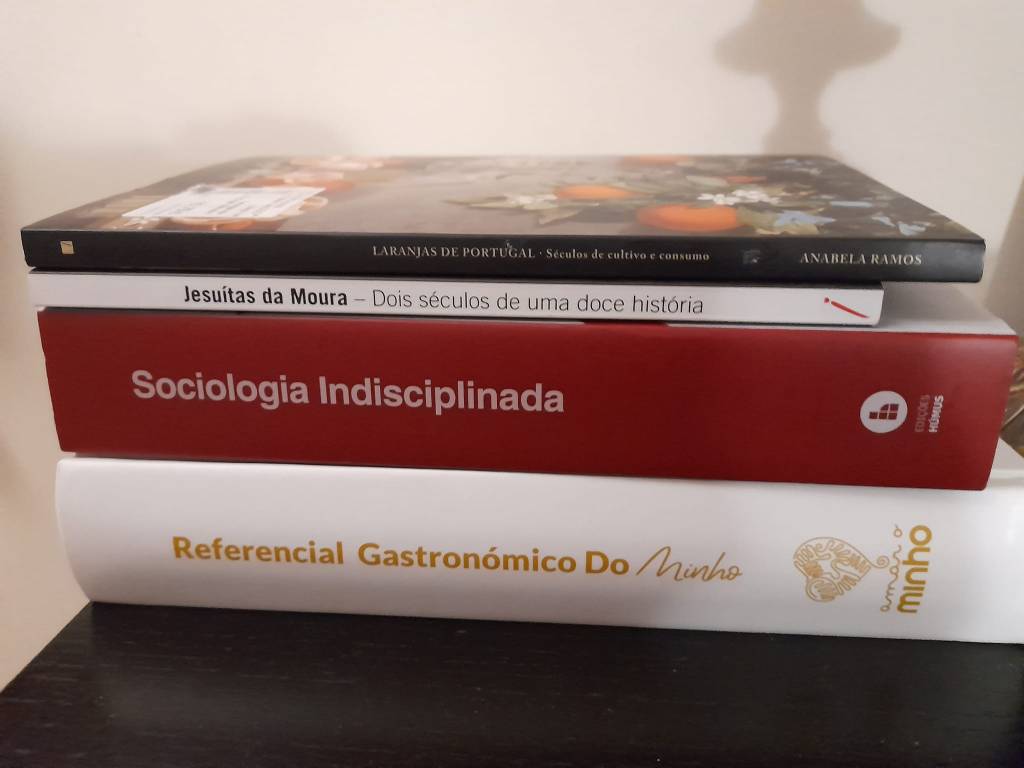

Manifestam-se vários e notáveis os escritos recentes da Anabela Ramos. Além do referido Laranjas de Portugal, publicou, com coordenação de João Abreu, Jesuítas da Moura – Dois Séculos de uma Doce História, dedicado aos dois séculos da pastelaria Moura, de Santo Tirso, editado pela Idioteque, em maio de 2022, colaborou no Referencial Gastronómico do Minho, editado em outubro de 2021, e contribuiu para o livro coletivo Sociologia Indisciplinada, editado, pela Húmus, em novembro de 2002, com um texto curioso, e delicioso, sobre o percurso de um monge do século XVIII deveras controverso. Um balanço positivo em ano de tanta desgraça.

“Está a terminar sereno o ano de 2022, mas foi um ano inesperadamente difícil e tortuoso.

Contudo, também foi um tempo de virem à luz alguns textos escritos em tempos anteriores.

Obrigado Rafael Oliveira pelo convite para um mergulho na gastronomia minhota – Referencial gastronómico do Minho.

Obrigado Albertino Gonçalves pelo convite para a sua “Sociologia indisciplinada”, que me inspirou na reorganização de alguns textos soltos sobre um monge beneditino, também ele indisciplinado, que viveu nos idos de 1700 – Indisciplinas conventuais.

Obrigado Ficta Editora pelo desafio para finalmente dar corpo às ” Laranjas de Portugal”, que agora me levam para outros caminhos.

Obrigado João Abreu, pelo prazer que foi ter conhecido a Luísa e o Joaquim Moura (Pastelaria Moura – Santo Tirso)que, nos idos de 1891, iniciaram um sonho que ainda não terminou – jesuítas da Moura / Idioteque .

Neste Natal, boas leituras!

P.s. Claro que não posso esquecer o Reseed Project que me acompanhou em alguns textos (Anabela Ramos: https://www.facebook.com/photo?fbid=6220016058031426&set=a.2602352153131186).

Anabela Ramos é natural de Mangualde e vive há mais de vinte anos em Braga. É licenciada em História, Mestre em História Moderna, pela Universidade de Coimbra e pós-graduada em Ciências Documentais, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Trabalhou no Arquivo Distrital de Viseu e presentemente exerce funções na Direcção Regional de Cultura do Norte. É ainda membro do projecto ReSEED, da Universidade de Coimbra.

Paralelamente, e no âmbito da sua actividade profissional, tem realizado vários trabalhos de investigação histórica, centrando-se no campo da história social da época moderna, de que se destacam os seguintes títulos publicados: Violência e justiça em terras do Montemuro (1708-1820) (1998); Casas solarengas do concelho de Mangualde (2009); Alimentar o corpo e saciar a alma: ritmos alimentares dos monges de Tibães, séc. XVII (2013); O cidrão: na história, no campo e na mesa (2014); Viúvas de Braga e outros doces do Convento dos Remédios (2019); Receitas e Remédios de Francisco Borges Henriques: inícios do século XVIII (2020)” (excerto da capa do livro Laranjas de Portugal).

Guitarra amiga

Guitarrista talentoso, Francisco Berény Domingues nasceu em 1995 no Porto, mas tem raízes de estimação em Melgaço. Iniciou os estudos musicais aos 11 anos. Frequentou o Curso de Música Silva Monteiro. Participou em vários recitais em Portugal e Espanha, destacando-se a sua apresentação na Assembleia da República, na Câmara Municipal do Porto onde teve o papel de solista com a Orquestra Juvenil da Bonjóia, no Palacete Viscondes Balsemão, no Festival Musicatos, no Festival 20.21 Évora Música Contemporânea e no Ciclo Novos Talentos no Teatro do Rivoli. No passado dia 22 de novembro, estreou-se na Casa da Música com um recital em nome próprio.

Com obras que lhe são dedicadas pelos compositores Amílcar Vasques Dias, Diogo Novo Carvalho e Pedro Rodrigues (para o trio de guitarras Trium), foi contemplado por vários prémios: 3º prémio na categoria superior do Concurso Internacional de Almada, 3º prémio no Concurso Internacional de Leiria, 2º prémio no Concurso Internacional do Fundão e Menção Especial do Juri na IV Mostra Musical de Villagarcia de Arousa.

Com um número apreciável de contactos de “Masterclasse”, concluiu uma licenciatura em “performance” de guitarra, frequentou o Mestrado em Ensino de música na Universidade de Aveiro e é diplomado pela Universidade Mozarteum em Salzburgo.

No dia 29 de novembro, interpretou, generosamente, para um público seduzido, Giuseppe Antonio Brescianello, Francisco Tárrega e Antonio Ruiz-Pipó (vídeo 1). Contudo, para além da guitarra clássica, Francisco Bereny tem particular afeição pela guitarra contemporânea. Seguem três interpretações: Serenades of the Unicorn, de Einojuhani Rautavaara; Uma Serpente na Yuca, que lhe é dedicada pelo compositor Amílcar Vasques Dias; e Ruo, com Diogo Novo Carvalho, que também é o compositor (vídeos 2 a 4).

Sociologia indisciplinada

Organizado por Rita Ribeiro, Joaquim Costa e Alice Matos, Sociologia Indisciplinada é um livro coletivo da área das ciências sociais cujo lançamento ocorreu no Museu Arqueológico D. Diogo de Sousa, em Braga, no dia 29 de novembro. Segue o vídeo da apresentação pela Rita Ribeira. Acresce um pdf com as referências de edição, a folha de rosto, o índice e a nota de abertura.

O livro está disponível na livraria Centésima Página e no Centro de Estudos Comunicação e Sociedade, em Braga.

Margens. Cultura, Arte e Imaginário

O mundo académico já não se caracteriza pelo resguardo face à necessidade e à urgência, pela scholé, de que fala Pierre Bourdieu, fonte de desprendimento e liberdade. Enveredou por outro destino: a burocracia e o mercado, ambos globalizados segundo um padrão que lembra um fractal. O mesmo esquema repete-se, ineludível, nos diversos níveis, componentes e escalas: aparelhos, aparatos e plataformas; programas, metas e métricas; normalização, certificação e controlo; carreiras, cálculos e concursos; peritagens, anonimatos e abstrações; dependência, diligência e repetição; sobreaquecimento e aceleração artificiais.

Hegemónico, tendencialmente exclusivo, este quadro prevalece na organização e no quotidiano da produção e da comunicação do conhecimento. O imprevisível, o comunitário, o local, o singular e o coeficiente humanístico perdem espaço, suporte e incentivo. Quem não se reconhece nesta dinâmica arrisca tornar-se um estranho e uma anomalia, senão um estorvo. Precisa respirar outros ares, demandar horizontes mais propensos à idiossincrasia, originalidade e realização pessoal. Importa aventurar-se nas dobras, nos interstícios e nas margens.

O blogue Margens emerge neste contexto. Reúne um círculo de cientistas sociais, da área da cultura, da arte e do imaginário, ligados por relações de proximidade, interconhecimento e amizade. Propõe-se partilhar textos e imagens, ensaios, apontamentos e comentários, sem compromissos de agenda, escrita, tipo, forma ou tema. Com uma vocação lúdica e franca: aberta, gratuita e liberta de tutelas. Híbrido, omnívoro, errante, inconstante e polifónico, Margens não é um blogue académico, sem deixar de o ser. Uma aposta num bosque de frutos incertos.

Quem somos?

Administradores: Albertino Gonçalves e Rita Ribeiro

Editor: Pedro Costa

Autores: Abel Coentrão; Aida Mata; Álvaro Domingues; Ana Macedo; Anabela Ramos; António Amaro das Neves; Armando Malheiro da Silva; Carlos Eduardo Viana; Daniel Maciel; Daniel Noversa; Diana Gonçalves; Eduardo Pires de Oliveira; Esser Jorge Silva; Gonçalo Fagundes; Helena Pires; Henrique Barreto Nunes; Isabel Macedo; Isabel Silva; Jean-Martin Rabot; João Gonçalves; Joaquim Costa; Luís Cunha; Madalena Oliveira; Miguel Bandeira; Moisés de Lemos Martins; Paulo Oliveira; Samuel Silva; Valter Alves.

Comentários Recentes