O Cinzel e o Pincel. A ilusão na pintura: de Michelangelo à arte de rua

Para aceder aos apontamentos da aula do dia 9 de outubro de 2025 da disciplina de Sociologia da Arte e do Imaginário, carregue aqui ou em baixo.

Michelangelo e a Pietà Vaticana

O blogue Margens arrefeceu. Não obstante, continuo a pagá-lo. Ou o congelo ou lhe dou nova vida. Vou passar a utilizá-lo como uma espécie de oficina.

Hoje, 25 de setembro de 2025, inaugurou a disciplina “Sociologia da Arte e do Imaginário” na Academia Sénior de Braga. As primeiras aulas vão ser dedicadas às imagens da Piedade, sobretudo esculturas, e da Virgem da Humildade, sobretudo pinturas, ambas dos séculos XIV e XV.

Imagem: Michelangelo, Pietà, Vaticano, 1499

Para eventual consulta, retive dois documentários que podem suscitar algum interesse e agrado: o primeiro, da autoria do Prof. Raúl Castro, versa sobre a Pietà Vaticana, em português; o segundo, da autoria da jornalista e escritora Raquel de la Morena, sobre a vida e obras do Michelangelo, em espanhol.

Tempos peregrinos

Lá vai um, lá vão dois, três peregrinos a passar. Na vintena de vezes diárias que o vício me conduz à varanda, impressiona-me a quantidade de peregrinos que formigam rumo a Santiago de Compostela. Isolados ou aos molhos, de todas as idades, géneros e feitios, compatriotas ou estrangeiros, com ar sofrido ou prazeroso. Juntam-se a outros tantos que marcham, correm ou pedalam com homologa devoção. Outras promessas e outros rituais, estes sem destino longínquo, em circuito fechado.

Hoje, sensibilizou-me um caso especialmente pungente: um idoso, na casa dos setenta, deficiente motor, com a cabeça completamente pendida para a frente e uma extensa cicatriz no pescoço na linha da coluna vertebral, protegido com óculos de mergulhador, arrastava-se cambaleante mas sem qualquer indício de hesitação. E o mais marcante: solitário!

Imagem: Jacques Callot. Os dois peregrinos, da séire Os mendigos. 1622-23

Agradecimento ou promessa? Sofrimento ou consolo? Gestos sacrificiais ou hedonistas? Sagrados, profanos ou secularizados? Porventura, ambos. Vem a propósito destas (revigoradas e ressignificadas) formas de penitência o texto do Luís Cunha, “A Experiência do Tempo num Espaço Sinalizado: Peregrinação e Dinâmica Social”, publicado no livro coletivo Sociologia Indisciplinada (Húmus, 2022).

Luís Cunha, professor da Universidade do Minho, doutorado em Antropologia, é autor de A nação nas malhas da sua identidade (1994), Memória social em Campo Maior (2006) e Vinte mil léguas de palavras (2017; Prémio Nacional do Conto Manuel da Fonseca 2016).

Emilio Cao: A Voz Galega e a Harpa Celta

A harpa integra os instrumentos da música dita celta. Está presente na Galiza, na Bretanha, na Cornualha, no País de Gales, na Irlanda e na Escócia. Curiosamente, não é o caso do Minho, apesar de partilhar raízes congéneres. Em cada um destes territórios, destacam-se harpistas célebres, tais como o bretão Alan Stivell, o irlandês Derek Bell (dos Chieftains), a escocesa Phamie Gow, a galesa Catrin Finch ou o galego Emilio Cao.

“Emilio Cao (Santiago de Compostela, 1953) es un músico, compositor y cantautor de música folk y tradicional gallega. Destacado intérprete de arpa celta y recuperador de este instrumento medieval en Galicia (…) Edita su primer disco en 1977: Fonte do Araño, e inicia su relación con otros intérpretes de dicho instrumento, como la galesa Elsie Thomas de Swansea o el bretón Alan Stivell. Estrecha también lazos con músicos portugueses del movimiento Cantores de abril (https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Cao).

Atuou, tal como o Fausto e a Brigada Victor Jara, nos Encontros Culturais I de Castro Laboreiro, em 1986, a 15 de agosto, dia da feira do gado e do concurso do cão de Castro Laboreiro. Contemplando uma diversidade de atividades associadas às tradições locais, entre as quais a recolha de trajos típicos, tratou-se de uma iniciativa, ousada, que mobilizou um grupo considerável de jovens castrejos, em particular Alberto Enes, Almerinda Alves, António Alves e Aurora Domingues. Os filhos e os netos a empenhar-se na valorização e na revitalização dos usos e costumes dos avós e dos pais. Contaram com o apoio precioso de um não castrejo, o Mário Alves (Etnia, Caminha), notável conhecedor do meio artístico, que já nos tinha também ajudado alguns meses antes, em abril do mesmo ano, na realização de um espetáculo igualmente memorável no Theatro Circo, em Braga, no âmbito do XIII Congresso Europeu de Sociologia Rural.

Seguem um excerto de um artigo de Fernando Magalhães dedicado a uma interpretação de Emilio Cao na Mãe d’Água, em Lisboa, em 1991, e quatro canções, de outros tantos álbuns.

Emilio Cao, um dos expoentes da harpa céltica e da música tradicional da Galiza, por seu lado, estava positivamente encantado com a acústica e o ambiente do local. A sua harpa poucas vezes terá soado tão pura e ao mesmo tempo tão majestosa, como na ocasião. Jogando, por várias vezes, com “clusters” prolongados, conseguiu criar acordes e harmónicos que mais se assemelhavam às emanações de um órgão celestial. Cascatas de notas (o músico aludiu ao paralelo entre os sons da harpa e a água) que desaguaram no dedilhar prciso (arrancou estrelas das cordas, trazendo o céu da Galiza para o lago oculto no centro de Lisboa) dos instrumentais célticos e na suavidade contida do canto, de “Fonte do Arano” ou “Amiga Alba e Delgada”. Silêncio interior, reverberado nas notas infinitas da harpa e na comoção das centenas de pessoas que, ostentando no rosto expressões de autêntico êxtase, comungaram com a água, a luz e as intimistas liturgias tradicionais do músico galego. No final, muitos foram aqueles que, querendo talvez continuar a ascese, subiram a estreita escada de pedra que conduz ao terraço da construção, agora transformado em esplanada, para ver, como se fosse a primeira vez, a linha quebrada que une o céu aos telhados de Lisboa (Fernando Magalhães, Cao na Mãe d’Água, 16.06.1991, fmstereo: https://www.profelectro.info/fm/tag/emilio-cao/).

Mais novidades sobre a programação do MDOC – Festival Internacional de Documentário de Melgaço

Cinema Autobiográfico, será este o tema central do Fora de Campo, o Curso de Verão promovido pelo MDOC – Festival Internacional de Documentário de Melgaço. O programa para este evento de 31 de julho a 6 de agosto pretende articular e pôr em contacto experiências criativas de proveniências diversas – de cineastas, associações científicas e artísticas e investigadores de universidades e produtores culturais, países e continentes diversos. O programa detalhado pode ser consultado no site do evento, assim como os orientadores selecionados para este ano.

À semelhança do que aconteceu nas anteriores edições, o MDOC integrará ainda duas Residências no quadro da programação Plano Frontal: uma cinematográfica e outra na área da fotografia. As residências do Plano Frontal têm como destinatários os alunos em final de curso que frequentam Escolas do Ensino Superior de Cinema, de Audiovisuais e Fotografia, ou que tenham concluído recentemente a sua formação. As candidaturas já se encontram abertas nas plataformas digitais do festival.

O MDOC voltará ainda a integrar o espaço X-RAYDOC, momento onde se faz a análise de filmes cuja importância seja indiscutível para uma História do documentário. Em análise, este ano, estarão Stravinsky (Canadá, 1966, 49′) e Lonely Boy (Canadá, 1962, 26′) de Roman Kroitor e Wolf Koenig. A conversa conta com as participações de Jorge Campos e Luís Mendonça.

Uma nota sobre as Cineférias, um programa de condições especiais para acesso ao festival destinado a alunos dos cursos de Cinema, Audiovisuais ou de Comunicação. Os detalhes e condições podem ser consultados no site.

Mais informações e regulamento em http://www.mdocfestival.pt.

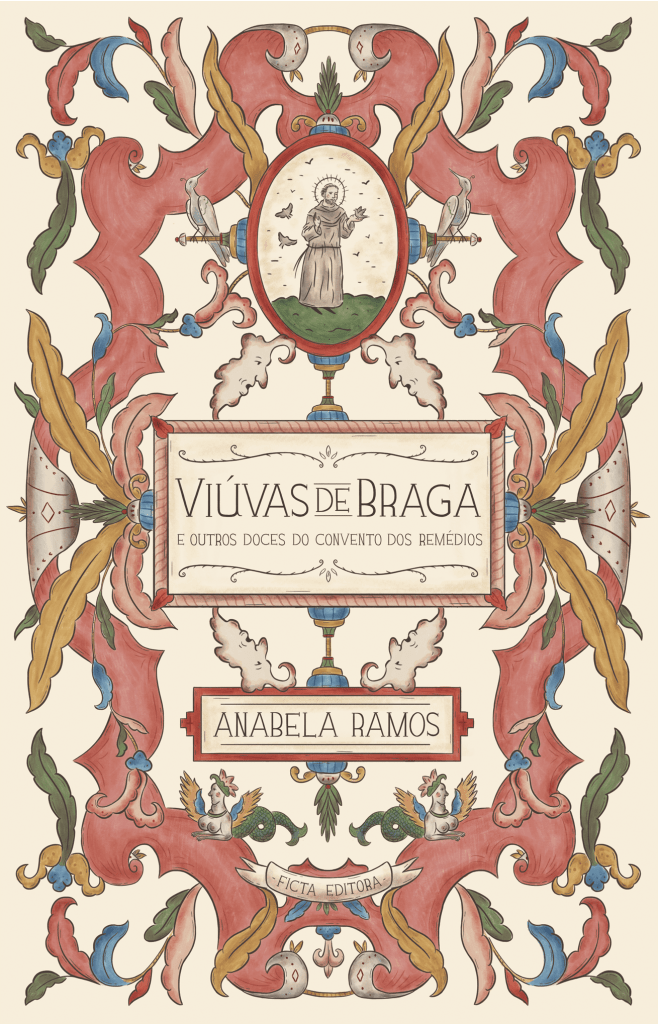

Viúvas de Braga…sem filtros

Consultando os dicionários sobre o significado da palavra “comer” concluímos, naturalmente, que é o acto ou efeito de ingerir alimentos. Todavia, também sabemos que significa destruição porque, na verdade, destruímos tudo o que ingerimos. Por essa razão a palavra foi entrando na gíria popular em diferentes contextos e com um significado metafórico. Comem-se os políticos uns aos outros, às vezes em sessões públicas; comem-se as equipas de futebol – até os comemos -, diz-se por aí. Comem-se jesuítas, no sentido claro da destruição da Ordem, comem-se “viúvas”… Vem tudo isto a propósito de um doce, denominado “viúvas”, saído do convento feminino dos Remédios, edificado no centro de Braga em meados do século XVI. Inicialmente apelidavam-se “pasteis dos Remédios”, depois, por volta de 1766, a sociedade bracarense passou a chamá-lo por “viúvas” ou “viuvinhas”. E assim continuou até ao século XX, mesmo depois da extinção do convento, nos finais do século XIX, agora a confeccionar-se nas pastelarias da cidade.

Mas há uma pergunta que nos interpela: de onde vem esta denominação? Alguns relatos orais dizem-nos que nos inícios do século XX este doce era vendido pelas viúvas na festa do Espírito Santo. Era assim um “doce de viúvas”. Será que esta tradição já viria do século XVIII? Será que as freiras dos Remédios faziam das mulheres viúvas, economicamente mais frágeis, suas representantes comerciais na cidade de Braga, e, em particular, nas festas populares? É uma explicação para a qual não temos uma certeza absoluta. Mas, convenhamos que é uma boa explicação.

Seja como for, este doce teve grande sucesso comercial na segunda metade do século XVIII, especialmente nos conventos beneditinos masculinos, e também provavelmente nos restantes, embora desses não tenhamos conhecimento. Desde Tibães a Ganfei, junto à fronteira com a Galiza, passando por Miranda, nos Arcos de Valdevez, e indo até São Romão de Neiva, junto ao mar, em todos se comiam viúvas, especialmente na festa de São Bento, celebrada em Março e em Julho.

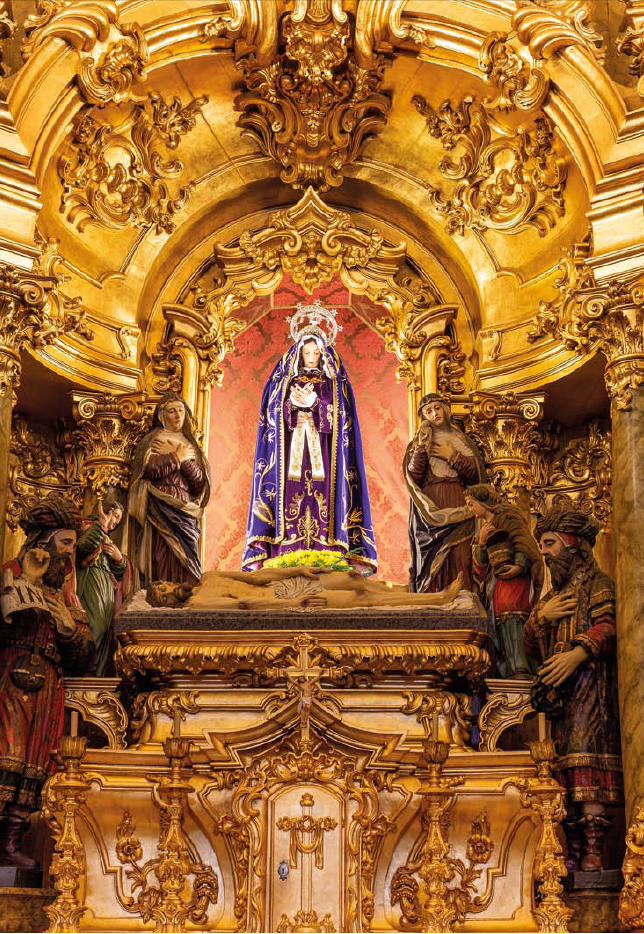

O novo moralismo do Estado Novo

No tempo do Estado Novo (1933-1974), um novo moralismo foi imposto à sociedade. O regime político instalado rapidamente criou um conjunto de códigos sociais que enfatizavam uma imagem de um país feliz, equilibrado, patriótico, com uma história de que se orgulhava, e com um vasto império que sentia e confluía no mesmo espírito agregador. Ora, nesta sociedade, que se pretendia modelada e feliz, sobressaíam normas morais e comportamentais, devidamente policiadas e controladas pelas diferentes forças de segurança. E é aqui que entram os doces que, desde os séculos anteriores, se foram popularizando com nomes e formas tendencialmente sexualizadas. Entre eles destaco os gonçalinhos de Amarante (em forma fálica), os manjares brancos de Coimbra (em forma de mama), ou as viúvas de Braga.

Esta sociedade, cinicamente moralista, rapidamente acabou com estas tradições doceiras. Bastava uma cartinha, muito provavelmente do Governo Civil, dirigida às pastelarias existentes na cidade, a proibir o fabrico. Terminava sempre com um solene “a bem da nação” e tudo ficava resolvido. Foi mais difícil, contudo, proibir as doceiras populares, que, por exemplo, faziam os gonçalinhos. O controlo policial chegava às festas e romarias, mas não impedia que as doceiras vendessem os doces nas suas próprias casas, às escondidas e fora do controlo policial.

No caso de Braga sabemos que era, e é, uma cidade clerical. A Roma de Portugal, como se passou a chamar no século XX. A presença deste doce pode, de facto, ter causado alguns incómodos sociais e dado origem a algumas brincadeiras jocosas sobre o significado metafórico da expressão “comer uma viúva”. O poder central incomodou-se e reagiu.

Ficava mal vista a cidade de Braga onde os clérigos, e não só, se refastelavam com… “viúvas”. É verdade que também havia os fidalguinhos, com que as senhoras se deliciavam ao chá. Mas esses ainda hoje não causam perturbação social. Porque será?

A nova era de viúvas

As viúvas caíram no esquecimento subsistindo, apenas, num ou noutro receituário. Em 2004 surgiu uma investigação histórica que as colocou novamente na praça pública. Recolheram-se as receitas antigas, e percebeu-se, com toda a certeza, que o doce nasceu no Convento dos Remédios. Fizeram-se provas. Publicou-se um livro com todas as receitas encontradas.

A comercialização começou lentamente a alavancar. Mas será que a cidade as voltaria a aceitar? É uma pergunta que contínua no ar…

Vendem-se já por aí em uma ou outra pastelaria, segundo as receitas mais antigas. Mas também há pasteleiros que recriaram novas receitas de viúvas. Feitas com massa folhada, recheadas com um creme de ovo e umas amêndoas palitadas à mistura. Uma novidade que não tem nada a ver com a massa das verdadeiras viúvas, feita a preceito com farinha e manteiga, muito menos com o recheio, constituído apenas com amêndoa, ovos e açúcar. São os novos tempos do fast e do mix pasteleiro, ao qual basta juntar água e já está pronto a rechear qualquer doce.

E neste vaivém de receitas e de heranças culturais percebemos uma certa resistência social a este doce, que, sendo bem feito e seguindo as receitas antigas, é uma pequena delícia. Apresenta-se em forma de chapéu de clérigo, porque, afinal, eram eles os principais clientes, e tem o tamanho, o sabor e a textura ideais para acompanhar uma chávena de chá, um café ou um cálice de vinho do Porto.

Um doce que está aí para desafiar os nossos preconceitos e os nossos moralismos. Porque afinal o “doce de viúvas” pode ter uma razão de existência bastante caritativa.

Atrevam-se a seguir as receitas, a meter as mãos na massa ou a procurá-las nas poucas pastelarias das cidade e… provar!

bolos de bacia

A Simone é brasileira. Vive há uns bons anos em Braga e diz que não tem saudades de voltar ao Brasil. Só da família. Um destes dias, enquanto me arranjava as unhas, fomos pelo Sertão adentro. Contou-me que nasceu e viveu no mato, enquanto criança. Falou-me da casa simples feita de adobe; dos banhos no rio; da noite escura, sem qualquer luz, porque era preciso poupar o querosene; do milho que se transformava em cuscuz para se comer ao pequeno almoço; da mandioca e da trabalheira que era transformá-la em farinha; das frutas que havia por todo lado, e que nós nem imaginamos os sabores e as variedades; das idas à feira, uma vez por mês, para vender fruta e comprar querosene; dos avós e em particular da avó, uma mulher dura que mandava em tudo, sofredora o suficiente para aguentar a vida no mato e o nascimento de 18 filhos; do apelido Rocha, quiçá, descendente de portugueses; das cobras que atormentavam o quotidiano, com o seu canto perturbador, e de uma anaconda que um dia resolveu enrolar-se numa mangueira centenária…

A conversa derivou para os doces

Mas falámos também dos doces. Não havia doces, dizia ela, só uma vez por mês quando iam à feira e o avô permitia a compra de quebra-queixo, um doce vendido em tabuleiro feito de coco e açúcar. Mas lá foi falando, também, do pé de moleque, que a avó fazia de vez em quando, um creme doce feito à base de leite de coco, ovos e farinha de mandioca, que ía a cozer ao forno embrulhado em folha de bananeira; da rapadura, feita com a cana de açúcar, tão dura que quase partia os dentes, e dos bolos de bacia feitos pela mãe, num tempo mais tardio, quando já viviam na cidade. Foi aqui que me deu um clique. Bolos de bacia? E como eram feitos? – perguntei. Eram uns bolinhos fritos feitos de farinha, leite, às vezes ovos, tudo amassado, colherada a colherada no óleo quente, e no final envolvidos em açúcar. Ora, desses também eu comi quando era criança, respondi-lhe. A minha mãe também fazia estes bolinhos, mas não lhe dava nome nenhum. Chamava-lhe simplesmente bolo fritos.

Um doce com história

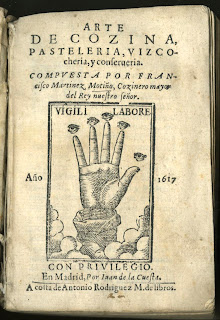

Todavia, aquela denominação era-me familiar porque a encontro em receituários do século XVII e XVIII. Os bolos de bacia são uma espécie de bolo tradicional português de épocas mais antigas. A receita está registada no primeiro livro impresso de cozinha português, da autoria de Domingos Rodrigues, editado em 1680, mas encontramo-la também num outro receituário manuscrito, com data atribuída de meados do mesmo século, e na obra do espanhol Francisco Martinez Moutiño, editada pela primeira vez em 1611. E continua pelo século XVIII a ser anotada em outros receituários. Tudo isto nos faz perceber que já se fazem bolos de bacia desde o século XVI, sendo as receitas muito similares. Contudo, nada têm a ver com esta versão brasileira de finais do século XX.

Os tais bolos de bacia eram feitos com massa finta, esticada ao tamanho da bacia (tabuleiro), recheada com diferentes ingredientes, conforme as posses e as circunstâncias, em camadas alternadas de massa e recheio, e levada ao forno na dita bacia devidamente untada. Domingos Rodrigues, a cozinhar para a família real, sugere um recheio de amêndoa pisada, manjar branco e ovos moles. A receita de meados do século XVII apenas utiliza açúcar.

Ora, esta receita deve ter sido levada para o Brasil, numa altura em que os dois países eram um só, num abraço de duas vivências, bem diferentes, havendo uma clara troca de sabores e saberes. No Brasil do século XVII (e nos séculos seguintes) não abundava o trigo para fazer pão. Olhando o receituário brasileiro percebemos a existência de uns bolos de bacia à moda de Pernambuco, feitos com farinha de mandioca e coco. O nome manteve-se, mas a receita foi-se alterando à medida dos recursos existentes. Na região de Alagoas, nos anos 80, a mãe da Simone fazia uns bolos de bacia, com poucos recursos e sem irem ao forno. Um docinho com que alegrava o lanche das filhas. Nesta longa duração as receitas foram-se alterando porque as pessoas, os gostos e os recursos também mudaram. Em Portugal o nome e o doce perderam-se no tempo. O Brasil, porém, mantém esta tradição de continuar a usar palavras que os portugueses já esqueceram há muito.

Bolos de bacia, uma designação secular que fica bem num doce moderno! Um encontro de culturas e de identidades culinárias!

A Receita

Para quem quiser perder algum tempo na cozinha e depois refastelar-se com um docinho cheio de história:

Bolos de basia (1)

Tomarão massa de boum pão molete (2) quando está pera deitar no forno, e fasão folhas desta maneira: molharão hũa piquena de massa em manteiga derretida, e estenda-na quanto puderem com a mão, e então toma-las-ão duas molheres, e estenda-nas ambas com os dedos o mais delgado que puderem, e ponha-na em hũa bacia de fartens, e antre folha e folha lhe deitem por sima delas duas ou 3es culher[es] de asuquere posto em ponto com hũa piquena de manteiga, e isto a cada folha até que seja da grandeza que quiserem. E então leve-no a cozer ao forno, e coza de seu vagar até que se embeba o asuquere nele.

- ADV, manuscrito 142, fl. 59. Publicada em: Ramos, Anabela e Claro, Sara – Alimentar o corpo, saciar a alma: ritmos alimentares dos monges de Tibães, séc. XVII. DRCN, Afrontamento, 2013, p. 214.

- Pão de trigo, mole, fresco e pequeno, semelhante à actual carcaça ou papo-seco.

Comentários Recentes