Restolho dos Serões dos Medos

A quarta edição dos Serões dos Medos (sexta, 24 de outubro) quase encheu o auditório da Casa da Cultura de Melgaço (com capacidade para 195 pessoas). De ano para ano, cada vez mais jovens e forasteiros. Uma iniciativa original, imaginativa e ousada, a assumir a população, simultaneamente, como protagonista e público. Em suma, um enxerto que pegou no programa mais alargado da Noite dos Medos.

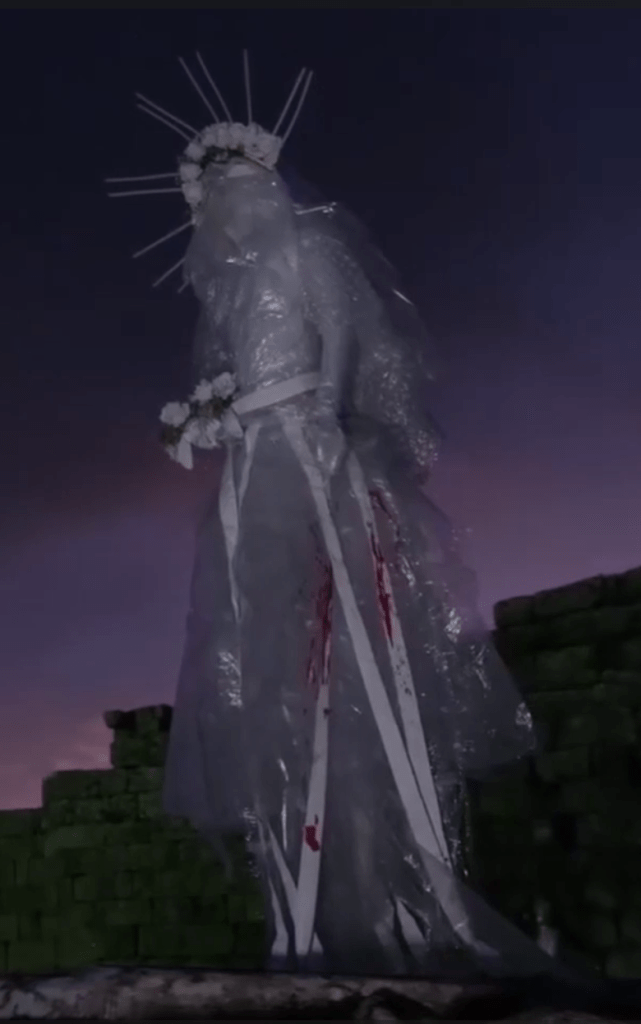

Mal começo a falar, após a exibição do vídeo de apresentação, um frisson de assombro e espanto apodera-se da audiência: uma “alma do outro mundo”, uma noiva penada translúcida, hasteada à minha esquerda, de tamanho natural, põe-se a estremecer teimosa e ostensivamente…

Não tive outro remédio, senão prosseguir o discurso, como se nada fosse.

Imagem: Noiva Penada. Noite dos Medos. Melgaço

Estive demasiado tagarela. Ainda mais do que de costume. Talvez por causa 1) da cafeína da coca-cola que os meus tios me ofereceram, b) de eventuais fluídos de papagaio provenientes da mediunidade da Mariana, sentada, eloquente e bem-disposta, ao meu lado, ou c) da intenção de aliviar a carga sobrenatural com disparates do tipo:

“há uns tempos, não me largavam os pesadelos com entes falecidos. Antes de deitar, bebia café com leite acompanhado com pão e queijo. Por obra e graça de um sexto sentido, antecipei a refeição uma hora. Desapareceram os pesadelos e as visitações do Além”.

Como nas edições anteriores, sem tempos mortos entre as 21 horas e perto das doze badaladas, confesso que acabei por sentir o espírito maligno do tabaco a chamar por mim. No fim, felicitei o Abel Marques pela organização, com destaque para o vídeo de abertura e o efeito da “boneca animada”. Disse-me que não foi de propósito. Pois, pois… acode-me o testemunho contado durante a sessão por um primo:

“O meu avô residia no lugar da Lavandeira e namorava no lugar dos Bouços, ambos da freguesia de Prado, a uma distância de perto de dois km, por carreiros estreitos, num tempo em que não havia eletricidade. Numa noite de luar, quando regressava a casa, a meio do caminho, no lugar da Barronda, sente-se agarrado pelo ombro, faz força para se soltar e vê no chão a sombra de algo que pairava no ar. Desata a correr, sem se atrever a olhar para trás. No dia seguinte, volta ao mesmo local: a boina baloiçava numa silva”.

Até para o ano, se os astros assim o entenderem! Entretanto, na próxima sexta, 31 de outubro, será a vez da Noite dos Medos.

A mobilização das identidades locais. O caso da aldeia da Varziela de Castro Laboreiro

Acaba de ser publicado na revista Trabalhos de Antropologia e Etnologia (2025, volume 65, pp. 379-398) ) o artigo “Varziela – Do comunitarismo agro-pastoril às redes sociais”, da autoria de Álvaro Domingues.

Chegou a estar previsto integrar este estudo na revista Boletim Cultural nº 11, da Câmara Municipal de Melgaço, lançada em janeiro de 2025, mas não se proporcionou.

Centrado em Castro Laboreiro, nomeadamente na aldeia de Varziela, o artigo constitui, antes de mais, um ensaio sobre a mobilização das identidades locais na era da globalização, no caso vertente um projeto de aproveitamento turístico por um influencer de um lugar (destino) recôndito com selo (#) de autenticidade cultural e qualidade ambiental.

Centrado em Castro Laboreiro, nomeadamente na aldeia de Varziela, o artigo constitui, antes de mais, um ensaio sobre a mobilização das identidades locais na era da globalização, neste caso, a propósito de um projeto, promovido por um influencer, de aproveitamento turístico de um lugar (destino) recôndito com selo (#) de autenticidade cultural e qualidade ambiental.

Para aceder ao pdf com o artigo, carregar em qualquer das imagens precedentes. Para aceder ao conjunto da revista, carregar no seguinte link: https://revistataeonline.weebly.com/uacuteltimo-volume.html

Acrescento um vídeo com o projeto de aproveitamento turístico da aldeia da Varziela programado pelo influencer João Amorim.

Mês dos Medos. Melgaço, Outubro 2025

Noite dos Medos volta a “assombrar” Melgaço

No próximo dia 31 de outubro, Melgaço volta a acolher a Noite dos Medos, uma iniciativa que transforma o centro histórico num palco de tradição e arrepios. Cortejo temático, performances no Castelo, espetáculos de fogo e a simbólica Queimada Galega com Esconjuro das Bruxas prometem envolver toda a comunidade num ambiente de mistério e celebração.

O evento integra um conjunto de atividades culturais que decorrem ao longo do mês de outubro (e algumas mesmo em novembro), envolvendo famílias, escolas, associações locais e o público em geral, numa edição que reforça o carácter identitário da iniciativa. A destacar uma segunda edição da Torre dos Medos, que transforma o Castelo num mundo fantástico e medonho e que pode ser visitado entre 28 de outubro e 16 de novembro; a exposição Entre Mundos e Segredos, promovida pelo Espaço Memória e Fronteira, cujo mote são histórias e vivências associadas ao oculto, das comunidades de Melgaço; e os Serões dos Medos, no dia 24 de outubro – um momento de partilha entre ciência, tradição e experiências pessoais, na 1ª pessoa.

Será do Largo Hermenegildo Solheiro, no centro da vila de Melgaço, pelas 21h00, que se dará início à grande noite, com o tradicional Welcome Drink dos Medos, seguido, às 21h30, da apresentação pública dos trabalhos do Concurso dos Medos. Seguir-se-á o Cortejo dos Medos, pelas 22h30: com início no Largo Hermenegildo Solheiro, percorrerá a Rua Dr António Durães até ao Largo da Calçada, descendo depois pela Rua da Calçada até ao acesso do Castelo de Melgaço, pela Rua Direita, onde se desenrolarão os restantes momentos do evento. A noite culmina com a Queimada Galega e Esconjuro das Bruxas, pelas 23h15, no Castelo, seguindo-se um espetáculo de fogo e animação musical com Dj´s.

PROGRAMA DESTAQUE | 31 DE OUTUBRO

Largo Hermenegildo Solheiro

• 21h00 | Welcome Drink dos Medos

• 21h30 | Apresentação do Concurso dos Medos

• 22h30 | Cortejo dos Medos

Castelo de Melgaço

• 23h15 | Queimada Galega e Esconjuro das Bruxas

• Espetáculo de fogo

• Animação musical com Djs

PROGRAMAÇÃO COMPLEMENTAR ATÉ 16 DE NOVEMBRO

À semelhança das edições anteriores, a programação estende-se além da noite principal e integra diversas ações culturais em espaços do concelho, designadamente:

• Exposição Entre Mundos e Segredos

Patente na Casa da Cultura, entre 6 de outubro e 16 de novembro. A mostra pretende dar voz à tradição local através de histórias, vivências e testemunhos sobre o “oculto” e o inexplicável.

• Serões dos Medos

Na Casa da Cultura, no dia 24 de outubro, pelas 21h00.

Sessão dedicada à temática “O 6.º Sentido”, com moderação do professor Albertino Gonçalves. O momento assume-se como um espaço de partilha entre ciência, tradição e experiências pessoais, na 1ª pessoa.

• Contos Contigo – Histórias de arrepiar: “Tu és um monstro?”

Na Casa da Cultura, no dia 25 de outubro, pelas 10h30. A sessão é dirigida ao público familiar, promovendo a leitura e a imaginação em ambiente descontraído.

• Cinema dos Medos

Na Casa da Cultura:

– 18 out. | 10h30 – “Corrida Mais Louca da Europa” (M6)

– 25 out. | 21h30 – “The Conjuring 4” (M16)

Bilhetes disponíveis na Casa da Cultura de Melgaço | Custo: 3€

• Torre dos Medos

No Castelo de Melgaço, entre 28 de outubro e 16 de novembro.

Uma experiência pensada para os mais novos, que convida à descoberta de um mundo fantástico, misterioso e sensorial.

CONCURSO DOS MEDOS: INSCRIÇÕES ATÉ 27 DE OUTUBRO

O Concurso dos Medos volta a desafiar escolas, grupos e entidades do concelho a apresentarem propostas criativas em duas categorias:

• Categoria Escola: “Monstros & Fantasmas”

• Categoria Grupo: “Feitiços & Bruxarias”

As inscrições são gratuitas e devem ser submetidas até 27 de outubro, presencialmente na Casa da Cultura ou via email, para pmeleiro@cm-melgaco.pt. As normas de participação e a ficha de inscrição estão disponíveis aqui.

A NOITE DOS MEDOS TEVE A SUA PRIMEIRA EDIÇÃO EM 2017

Promovida pelo Município de Melgaço desde 2017, a “Noite dos Medos” tem vindo a afirmar-se como um momento cultural identitário do concelho, com forte envolvimento da população e com uma proposta diferenciadora que valoriza as tradições e as vivências locais associadas ao universo do medo, do oculto e da imaginação.

(Notícia do Município de Melgaço, 30 setembro, 2025)

*****

GALERIAS DE IMAGENS

Galeria 1. Cartazes (carregar nas imagens para as aumentar e aceder às legendas)

Galeria 2. Exposição Entre Mundos e Segredos – 2025

Galeria 3. Fotografias dos Serões dos Medos

Galeria 4. Fotografias da Noite dos Medos

A benção escatológica num mundo às avessas – os serviços da tarde na festa de São João de Sobrado

São João de Sobrado. A festa da Bugiada e Mouriscada é uma obra coletiva, lançado em meados de março de 2024, da autoria de Rita Ribeiro, Manuel Pinto, Albertino Gonçalves, Alberto Fernandes, Luís Cunha e Luís António Santos. Resulta de um projeto coordenado pela Rita Ribeiro. Aborda a festa que ocorre no dia 24 de junho, de manhã cedo até ser noite, na vila de Sobrado, do concelho de Valongo. Uma iniciativa e um espetáculo assombrosos que este livro pretende ilustrar, a começar pela quantidade e qualidade das fotografias.

Cumpriu-me o prazer duplo da escrita e, sobretudo, da observação dos “serviços da tarde”, uma componente autónoma da festa com raízes seculares. Segue o texto resultante, acompanhado por um excerto com as páginas iniciais do livro (capa, ficha técnica, índice e nota introdutória).

Quando a esmola é grande. A industrialização do interior

Junto o artigo “Quando a esmola é grande. A industrialização do interior”, que, na qualidade de membro do Fórum de Cidadania Pela Erradicação da Pobreza – Braga, publiquei ontem, dia 20.02.2024, no jornal Diário do Minho.

Conferência de António Menéres em Amares – 27 de janeiro

Amigos

No sábado, dia 27 de Janeiro, pelas 4 da tarde, o arquitecto António Menéres vai estar na Biblioteca Municipal de Amares a falar sobre o trabalho que realizou, há exactamente 70 anos atrás, de inventariação da arquitectura popular do concelho. Nessa altura, o Sindicato dos Arquitectos estava a levar a cabo um trabalho extraordinário de inventário da nossa arquitectura vernácula. Na zona Norte, quem coordenou os trabalhos foi o arquitecto Fernando Távora. Quem executou, foram os arquitectos tirocinantes Rui Pimentel (1924-2005) e António Menéres (1930).

E será precisamente com António Menéres que iremos conversar, melhor, ouvir, pois ele com os seus 93 anos é um comunicador extraordinário, para além de um poço de vivências e de sabedoria. Verão que vai ser uma tarde muito bem passada.

Apareçam

abraços

eduardo pires de oliveira

Castro Laboreiro até aos anos 1930: acessibilidade e migrações

Por Albertino Gonçalves & Américo Rodrigues

Américo Rodrigues é “da casa”, do “monte”, castrejo, e Albertino Gonçalves, da “ribeira”, intruso, pelica. Bastante diferentes. Mas entendem-se. São auspiciosas, embora raras, as iniciativas de colaboração entre pessoas distintas. O propósito inicial consistia numa abordagem geral, panorâmica, da história de Castro Laboreiro. A extensão e a complexidade do tema e da informação recolhida recomendaram a divisão por partes.

Esta primeira parte não ultrapassa as primeiras décadas do século passado. Pondera, principalmente, a questão do pretenso e proverbial “isolamento da comunidade castreja”. Fica, assim, adiado o estudo das mudanças que se acentuaram a partir dos anos 1930. O conjunto do estudo privilegia uma dimensão estimada relevante: o desenvolvimento e assunção de uma hiperidentidade local. A propósito dos portugueses, Eduardo Lourenço define a hiperidentidade como “uma quase mórbida fixação na contemplação e no gozo da diferença que nos caracteriza ou nós imaginamos tal no contexto de outros povos, nações e culturas” (Nós e a Europa ou as duas razões, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1990, p. 10). Este excesso, concretizado em práticas e crenças, tornou-se notório entre os vimaranenses durante a Capital Europeia da Cultura de 2012. Até que ponto e de que modo também carateriza os castrejos? Como se desenvolveu e se sustenta? Esta promessa representa um desafio imprudentes que só a confiança na equipa justifica.

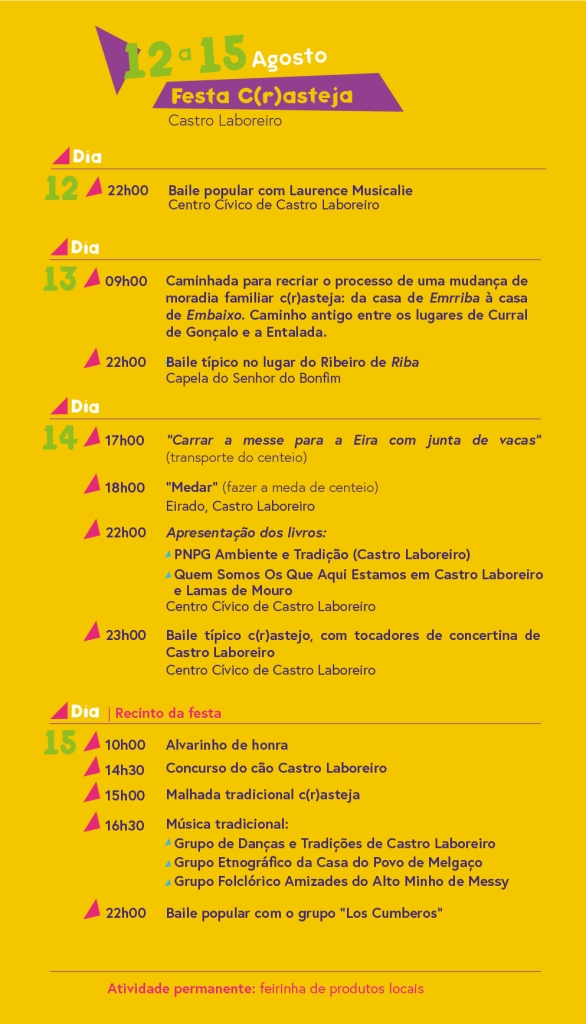

“Castro Laboreiro até aos anos 1930: acessibilidade e migrações” integra o livro Quem Somos Os Que Aqui Estamos: Castro Laboreiro e Lamas de Mouro, que será apresentado segunda dia 14 de agosto, às 22:00, no Centro Cívico de Castro Laboreiro, no contexto da Festa C(r)asteja. Seguem o texto do capítulo, a Ficha Técnica, o Índice e a Introdução do livro e o programa da festa.

*****

Capítulo “Castro Laboreiro até aos anos 1930”

*****

Ficha Técnica, Índice e Introdução do livro

*****

Programa da Festa C(r)asteja

Castro Laboreiro – identidade em fuga

Por Álvaro Domingues

Lançado há duas semanas, no dia 31 de julho, Quem Somos Os Que Aqui Estamos: Castro Laboreiro e Lamas de Mouro é o quinto livro publicado no âmbito do projeto homónimo Quem Somos Os Que Aqui Estamos?, associado ao MDOC- Festival Internacional de Documentário de Melgaço, promovido pela Associação Ao Norte e pela Câmara Municipal de Melgaço. Conta com o contributo de vários autores: Álvaro Domingues, Dulcelina Fernandes, Valter Alves, Natália Fernandes, Albertino Gonçalves, Américo Rodrigues, José Domingues, Daniel Maciel e João Gigante.

O Margens compraz-se partilhar o capítulo “Castro Laboreiro – Identidade em Fuga”, da autoria de Álvaro Domingues. Como complemento, acrescenta-se a Ficha Técnica, o Índice e a Introdução do livro, bem como uma pequena galeria com uma dúzia de fotografias selecionadas de um conjunto que ultrapassa a centena.

Está prevista uma apresentação do livro segunda dia 14 de agosto, às 22:00, no Centro Cívico de Castro Laboreiro, com a presença dos autores.

Capítulo

*****

Ficha Técnica, Índice e Introdução

*****

Galeria de Fotografias

Comentários Recentes