A benção escatológica num mundo às avessas – os serviços da tarde na festa de São João de Sobrado

São João de Sobrado. A festa da Bugiada e Mouriscada é uma obra coletiva, lançado em meados de março de 2024, da autoria de Rita Ribeiro, Manuel Pinto, Albertino Gonçalves, Alberto Fernandes, Luís Cunha e Luís António Santos. Resulta de um projeto coordenado pela Rita Ribeiro. Aborda a festa que ocorre no dia 24 de junho, de manhã cedo até ser noite, na vila de Sobrado, do concelho de Valongo. Uma iniciativa e um espetáculo assombrosos que este livro pretende ilustrar, a começar pela quantidade e qualidade das fotografias.

Cumpriu-me o prazer duplo da escrita e, sobretudo, da observação dos “serviços da tarde”, uma componente autónoma da festa com raízes seculares. Segue o texto resultante, acompanhado por um excerto com as páginas iniciais do livro (capa, ficha técnica, índice e nota introdutória).

Celebração dos 50 anos do 25 Abril em Melgaço

Abril é o mês da nossa revolução. Melgaço vai comemorar com um programa digno de menção. Seguem o cartaz e as atividades previstas. Para uma descrição mais detalhada, carregar no link: celebramos 50 anos do 25 de abril).

Variações sazonais: castrejos, emigrantes e esquimós

Existem povos que conhecem alterações cíclicas, multiplicando lugares de residência, ritmos e estilos de vida. Marcel Mauss relevou o fenómeno no clássico e extenso “Ensaio sobre as variações sazonais das sociedades esquimós” (Année Sociologique, v. 10, 1904-05). Inspirou-me um artigo sobre as mudanças nas formas de estar e sentir dos emigrantes portugueses em França na segunda metade do século XX (com Conceição Gonçalves, “Uma vida entre parênteses. Tempos e ritmos dos emigrantes portugueses em Paris”, Cadernos do Noroeste, IV, 6-7, 1991). Na realidade, estas mudanças cíclicas são mais correntes do que, à partida, nos dispomos a conceber.

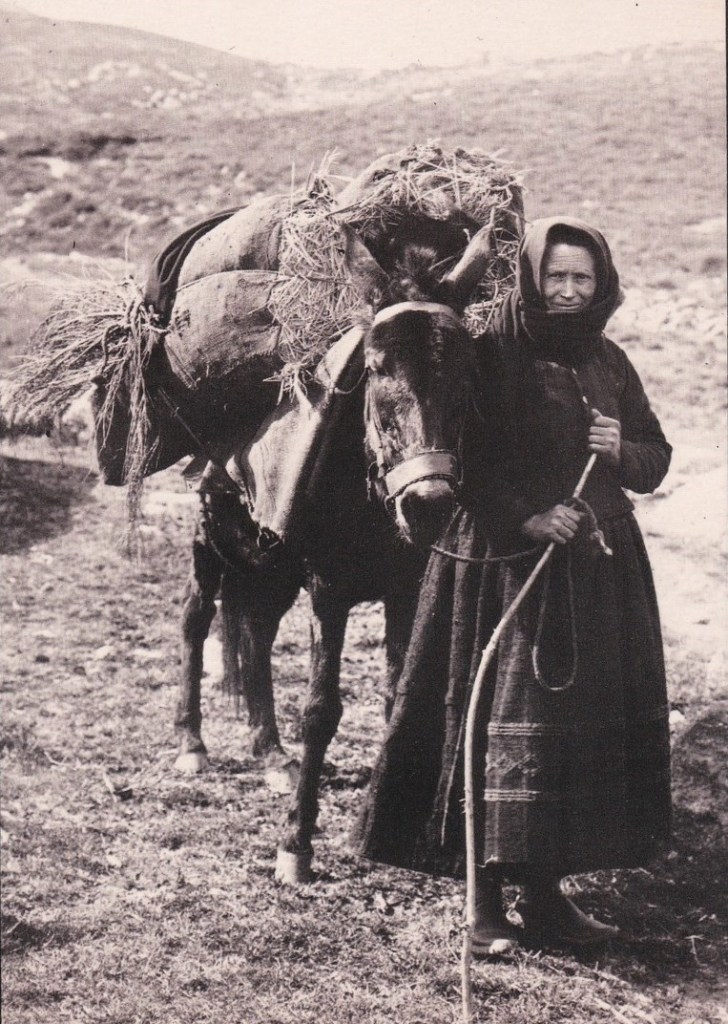

Castro Laboreiro constitui um exemplo desta alternância. Ainda há memória de castrejos a viver no vale no inverno, nas “inverneiras”, e subir para as “brandas” no resto do ano. Quase tudo muda: a atividade, as relações e os comportamentos. Entre os muitos estudos, tenho como referência o artigo “Brandas e Inverneiras: o nomadismo peculiar de Castro Laboreiro”, de José Domingues e Américo Rodrigues.

Rocha Peixoto. Castro Laboreiro, 1902

Seguem, em pdf, os artigos mencionados:

- José Domingues e Américo Rodrigues, “Brandas e Inverneiras: o nomadismo peculiar de Castro Laboreiro”, 2007, Arraianos 7, pp. 10-20. https://www.academia.edu/6875449/_Brandas_e_Inverneiras_o_nomadismo_peculiar_de_Castro_Laboreiro.

- Albertino Gonçalves e Conceição Gonçalves, “Uma vida entre parênteses. Tempos e ritmos dos emigrantes portugueses em Paris”, Cadernos do Noroeste, IV, 6-7, 1991, pp. 147-158.

- Marcel Mauss, “Ensaio sobre as variações sazonais das sociedades esquimós”, Sociologia e Antropologia, Biblioteca Sectorial – UFES, pp. 425-505; ed. original Année Sociologique, vol. 10, 1904-05.

A melancolia académica na viragem do milénio

Estes apontamentos dedicados às transformações recentes do mundo académico remetem para pensamentos com teias de aranha. Várias vezes para os publicar, outras tantas, desisti. Não vislumbrava interesse. Nem para mim, nem para outrem. Acabariam no limbo não fosse o José Pinheiro Neves, coautor com Pedro Rodrigues Costa e Paula de Vilhena Mascarenhas, do livro Eu sou tu: Uma ecossociologia da individuação (2023), desafiar-me para redigir o prefácio. Proporcionou-me um motivo adicional para materializar estas impressões que trazia adormecidas, mas também atravessadas. Tratava-se de economizar trabalho. Nasceu este monstrinho, de uma assentada. Este documento corresponde à versão original anterior à revisão final. Reli-o apenas uma vez. Não respondo por eventuais imperfeições. Desejo, contudo, que a leitura seja mais prazerosa do que foi a escrita.

“Por estarem conscientes de suas volições e de seus apetites, os homens se crêem livres, mas nem em sonho pensam nas causas que os dispõem a ter essas vontades e esses apetites, porque as ignoram” (Baruch Espinoza. Ética. Primeira Parte – Deus. Apêndice, Autêntica Editora, 2009).

Persiste, teimosa, a mesma dúvida. Pergunto-me se, nas últimas quatro décadas, o homo academicus conseguiu transformar as vontades e os apetites em imperativos e necessidades ou, como diria Espinoza, as causas e as necessidades ignoradas, em virtudes e volições.

Conferência de António Menéres em Amares – 27 de janeiro

Amigos

No sábado, dia 27 de Janeiro, pelas 4 da tarde, o arquitecto António Menéres vai estar na Biblioteca Municipal de Amares a falar sobre o trabalho que realizou, há exactamente 70 anos atrás, de inventariação da arquitectura popular do concelho. Nessa altura, o Sindicato dos Arquitectos estava a levar a cabo um trabalho extraordinário de inventário da nossa arquitectura vernácula. Na zona Norte, quem coordenou os trabalhos foi o arquitecto Fernando Távora. Quem executou, foram os arquitectos tirocinantes Rui Pimentel (1924-2005) e António Menéres (1930).

E será precisamente com António Menéres que iremos conversar, melhor, ouvir, pois ele com os seus 93 anos é um comunicador extraordinário, para além de um poço de vivências e de sabedoria. Verão que vai ser uma tarde muito bem passada.

Apareçam

abraços

eduardo pires de oliveira

Entrevista de Maria Beatriz Rocha -Trindade ao LusoJornal (04/01/2024)

Para unir é preciso amar, para amar é preciso conhecer-se, para se conhecer é preciso ir ao encontro do outro. (Cardinal Mercier)

Cabe-me a honra e o prazer de participar na apresentação do livro mais recente da Maria Beatriz Rocha Trindade, Em Torno da Mobilidade – Provérbios, Expressões Idiomática, Frases Consagradas (editora almaletra, 2023), sexta, dia 12, pelas 18 horas, na Livraria Centésima Página, em Braga, e sábado, dia 13, pelas 11 horas, no Salão Nobre da Câmara de Melgaço, durante a homenagem que o município lhe vai dedicar.

Sei que não parece, mas costumo preparar-me, bem ou mal, para este tipo de exposição. Neste caso, com particular empenho: a Maria Beatriz Rocha-Trindade é uma das minhas principais, por sinal raras, referências da sociologia portuguesa, como cientista e como pessoa. Neste exercício, deparei com uma entrevista dada ontem, dia 4 de janeiro, ao LusoJornal. Uma hora, nem mais nem menos, de uma “conversa solta” deveras interessante.

Permito-me chamar a atenção para os minutos 46 e seguintes em que Maria Beatriz Rocha-Trindade sustenta que, em Portugal, o único museu da emigração “que realmente existe é o de Melgaço (…) acho que esse é realmente o que existe “, precisando que outros municípios manifestaram a intenção ou estão a desenvolver o projeto, tais como Fafe, Matosinhos, Sabugal, Vilar Formosos ou Fundão, mas, até ao presente, só Melgaço conseguiu dar esse passo. Há mais de 15 anos.

Em Torno da Mobilidade: Provérbios, Expressões Idiomáticas, Frases Consagradas

“En este libro la profesora Rocha-Trindade nos ofrece una nueva y original aportación al conocimiento del tema que tan bien conoce, estudiando las relaciones entre las migraciones y la paremiología. El proverbio, con su capacidad para transmitir de manera breve y sintética una realidad, un conocimiento, una advertencia o un consejo fruto de la experiencia vital, constituyó a lo largo del tiempo una forma de comunicación de gran valor, en especial en aquellas sociedades donde primaba una cultura popular iletrada, motivo por el que las paremias se constituyeron en un vehículo prioritario para la transmisión oral de enseñanzas. De este modo, en sus diferentes manifestaciones (paremias, adagios, máximas, refranes, aforismos o ditados, como también se denominan en gallego y portugués) pasaron a integrar un rico corpus de conocimientos que, a través de una pedagogía cotidiana y doméstica, se grabaron con firmeza en la memoria y en la conciencia de la población. Escribió el poeta Horacio: “Los que atraviesan los mares cambian de cielo, pero no de alma”, y ciertamente, el que emigra no lo hace solo; más allá de la saudade por la tierra que dejó, por los familiares y amigos ausentes, lleva consigo un acervo cultural asumido desde la infancia que forma parte de su personalidad, de su modo y manera de entender la vida.” (Domingo L. Gonzalez Lopo, “Nota de Abertura”, in Maria Beatriz Rocha-Trindade, Em Torno da Mobilidade: Provérbios, Expressões Idiomáticas, Frases Consagradas, Viseu, Ed. Alma Letra, 2023, pág. 8).

*****

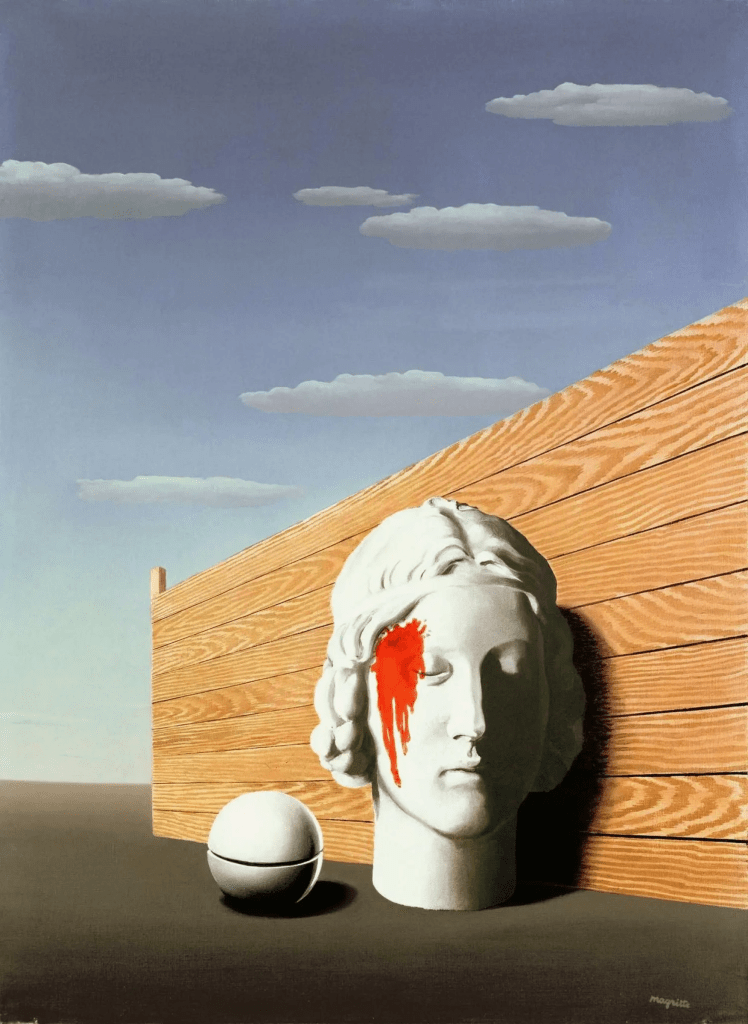

Capítulo “Potencialidade Simbólica da Imagem no Quadro do Percurso Migratório”, in Maria Beatriz Rocha-Trindade, Em Torno da Mobilidade: Provérbios, Expressões Idiomáticas, Frases Consagradas, Viseu, Editora Alma Letra, 2023, págs. 33-54 (pdf).

Ciclo de debates: “Gestão do património cultural: que futuro?”

No quadro das últimas alterações legislativas que prevêem mudanças significativas na gestão do Património Cultural, o Doutoramento em Estudos Culturais da Universidade do Minho, com o apoio institucional do Centro do Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) e da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas (ELACH), em parceria com Centro de Investigação em Justiça e Governação (JusGov) e o Centro Cidadania Digital & Sustentabilidade Tecnológica (CitDig), organiza um ciclo de debates, intitulado: “Gestão do património cultural: que futuro?”

Estas iniciativas vão ocorrer nos dias 29 de novembro e 6 de dezembro, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, em Braga, entre as 21h e as 23h.

Segundo o programa abaixo, o primeiro debate, subordinado ao tema, “Novo quadro legal da gestão do património cultural”, conta com a participação de Elvira Rebelo (DRCN), Susana Marques (TNSJ), Pedro Silva (ESE/PPorto) e Manuel Protásio (ED/UMinho). A conversa será moderada por Manuel Gama (CECS).

A segunda sessão dedica-se ao tema, “Exequibilidade do novo quadro legal da gestão do património cultural, implicações”, estarão presente Paulo Lopes Silva (CMG), Alexandra Lima (MDDSousa), Aida Mata (AAT) e Armando Malheiro (ASPA), e conta com a moderação do Professor Luís Cunha (ICS).

A modalidade dos debates segue uma dinâmica de conversa com moderação. Ou seja, o moderador vai lançando questões, mas as pessoas são livres de se interpelar em estilo de conversa. No final, haverá espaço para que o público presente faça questões.

Apelamos à presença daqueles que manifestam interesse por estas questões e desejam participar no debate!

As duas caras: A oliveira e o leão

Por António Amaro das Neves

“Tenho particular apreço pelos autores que ousam acrescentar novas camadas de sentido a realidades, designadamente do património histórico e cultural, cuja interpretação parece saturada ao nível do senso comum vulgar ou sábio. António Amaro das Neves consegue-o a propósito do Guimarães, o Homem das Duas Caras, estátua icónica dos vimaranenses, no texto surpreendente “As duas caras: A oliveira e o leão”, escrito para o livro Sociologia Indisciplinada. São obras como esta que costumo eleger como fonte de inspiração e me motivam, confesso, uma ponta de inveja.

Segue, em pdf, a versão a cores do capítulo “As duas caras: A oliveira e o leão”, da autoria de António Amaro das Neves, do livro Sociologia Indisciplinada (coordenado por Rita Ribeiro, Joaquim Costa e Alice Delerue Matos), Edições Húmus, 2022, pp. 55-68″ (Albertino Gonçalves).

*****

*****

António Amaro das Neves, historiador, mestre em História das Populações, investigador do CITCEM. Foi presidente da direção da Sociedade Martins Sarmento e coordenador editorial da Revista de Guimarães. Autor, coautor e organizador de diversas publicações. Mantém ativo, desde 2007, o blogue Memórias de Araduca, dedicado à história, às tradições e à cultura de Guimarães e do Minho.

Comentários Recentes