Margens. Um breve balanço

O blogue Margens completou um ano. Uma oportunidade para uma espécie de autoavaliação. Os balanços não são necessariamente improdutivos, podem revelar-se instrutivos. Creio que é o caso. Segue o respetivo texto, primeiro, em pdf, e, em seguida, incorporado no artigo.

*****

Margens. Um breve Balanço (por Albertino Gonçalves)

“Pertenço, porém, àquela espécie de homens que estão sempre na margem daquilo a que pertencem, nem veem só a multidão de que são, senão também os grandes espaços que há ao lado”.

(Fernando Pessoa. Livro do Desassossego por Bernardo Soares).

“Não me digam que não disse nada de novo, a disposição das matérias é nova. Quando se joga à péla um e outro jogam com a mesma bola, mas um coloca-a melhor”.

(Pascal, Blaise, Pensamentos)

Criado há pouco mais de um ano, em dezembro de 2022, o Margens (https://margens.blog/) não descola. Soma 14 692 visualizações. Durante o mesmo período, o blogue Tendências do Imaginário (https://tendimag.com/), de que também sou administrador, alcançou 217 661, quinze vezes mais! Esta comparação pede duas ressalvas: 1) o número de artigos do Tendências é o triplo do Margens (197 contra 62, em 2023); e, criado em 2011, o Tendências dispõe de um património passado ativo de 3800 artigos, quando o Margens não desfruta de qualquer património anterior.

De qualquer modo, o Margens mantém-se num estado embrionário, arrastando-se abaixo das (minhas) expectativas, acalentadas, aliás, pelo seu carácter coletivo (acima de uma vintena de autores).

Mas convém não desdenhar. Muito ou pouco, o Margens tem cumprido a sua missão principal: divulgar textos, mormente da autoria dos membros.

Entre os 74 artigos colocados nos últimos 14 meses, 27 disponibilizam, em pdf, artigos escritos em português. Existem artigos que incorporam os textos sem contemplar o respetivo pdf. São exemplos, os artigos “Santuário da Boa Morte, Correlhã, Ponte de Lima”, e “André Soares. Tantas perguntas sem resposta!”, colocados em dezembro de 2022 e janeiro de 2023, ambos de Eduardo Pires de Oliveira, com, respetivamente, 1291 e 321 visualizações.

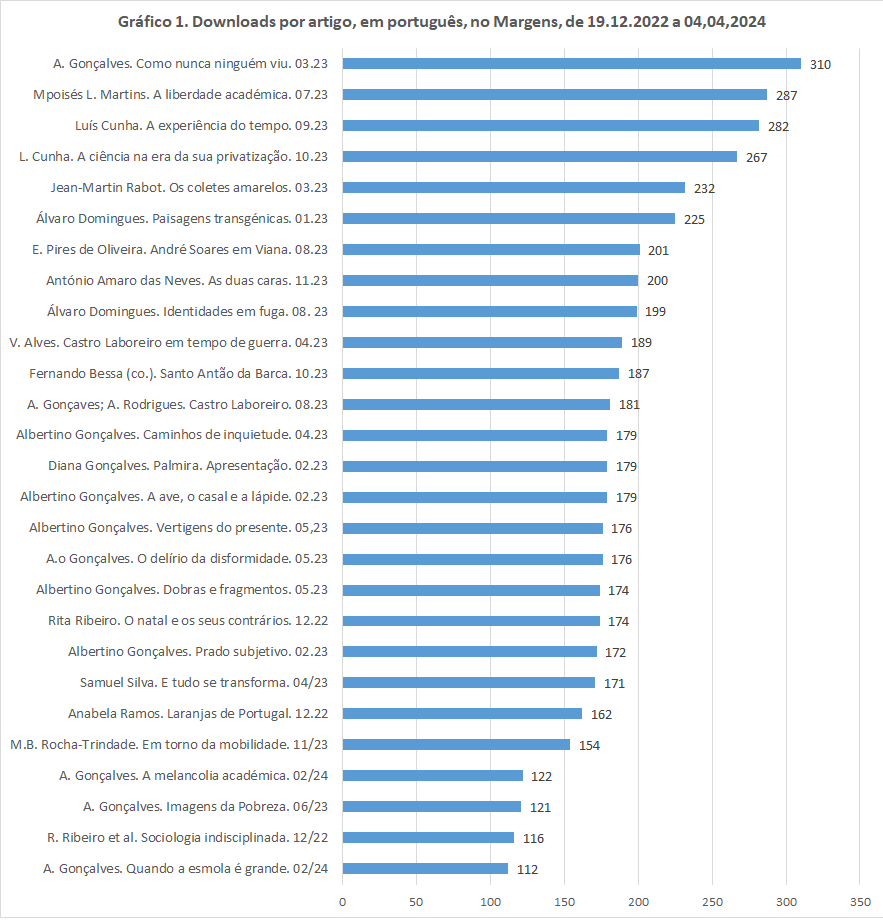

Segue o gráfico 1 com a distribuição dos downloads por artigo, indicando o autor, parte do título e a data de colocação no blogue.

A maior parte dos artigos, 23 em 27 (85%), ultrapassa 150 downloads. É muito? É pouco? É razoável? Os valores absolutos não permitem responder. Importa encontrar termos de comparação, que, de preferência, não sejam, à partida, favoráveis.

Como fonte de downloads de artigos de revista em português com autores portugueses, oferece-se, de imediato, o RepositoriUM: institucional, com fácil acesso e ampla abrangência. Como autores, confinámo-nos aos sociólogos do Instituto de Ciências Sociais no topo da carreira, situação partilhada apenas por uma escassa minoria dos membros do Margens. Como duração, considera-se todo o tempo de exposição online. No RepositoriUM, pode remontar a mais de 10 anos, no Margens, o máximo é 14 meses.

A tarefa resultou mesquinha e pouco sedutora: seguindo o critério de relevância do RepositoriUM, compilaram-se os artigos dos autores selecionados e apontou-se, para cada artigo, o número total de downloads registados desde a data de colocação. Foi, assim, retido e caraterizado um conjunto de 81 artigos da autoria de sociólogos do topo da carreira do Instituto de Ciências Sociais. O gráfico 2 contempla a distribuição dos downloads obtida.

A maioria dos artigos, 58 em 81 (72%), fica, agora, aquém de 150 downloads.

Concentremo-nos nos dois artigos mais recentes no Margens: “Quando a esmola é grande” e “A melancolia académica na viragem do milénio”, ambos da autoria de Albertino Gonçalves. Colocados há menos de duas semanas, em 21 e 23 de fevereiro, somam, neste momento, 111 e 120 downloads. “É muito? É pouco? É razoável?”

Recorra-se a outro termo de comparação. Atualmente, um número crescente de artigos de revista é contemplado com um DOI (Digital Object Identifier). É o caso de cerca de um terço dos artigos do RepositoriUM considerados. A partir do DOI, pode-se aceder à fonte do artigo, à página da revista, e consultar o número de downloads respeitante aos últimos 12 meses. O resultado obtido foi inesperado: em nenhum artigo, com DOI, a soma dos downloads dos últimos 12 meses atinge os valores obtidos em duas semanas pelos dois últimos recentes do Margens. Quando muito, metade. Eis o que configura, diria Robert K. Merton, um augúrio de “serendipidade”.

Estou em crer que aquilo que a “realidade”, que estes apontamentos parecem sugerir, não corresponde à “verdade dos factos”. Insinuou-se algures, inadvertidamente, alguma falácia. Não obstante, não consigo esquivar algumas perguntas.

Andamos iludidos? Baralhados? Com artifícios? A inverter os meios e os fins? Com falsa consciência ou com má fé? A produção, a circulação e o consumo de bens do conhecimento manifestam-se desfasados? O “sistema” está a saturar-se? Preferimos a categoria ao público, as métricas aos leitores? Até onde podem ir a alienação e a reificação?

Estas dúvidas estendem-se a esferas adjacentes. À semelhança das publicações, também proliferam os encontros científicos. Mas escasseiam, em contrapartida, os públicos. Costumam ser poucos os presentes e ainda menos os assistentes. Presente o corpo, ausente o espírito. O que motiva tantos colegas a desafiar distâncias para partilhar uma comunicação com uma dúzia de pessoas, a maioria membros da mesa? E a repetir a façanha vezes sem conta?

Recentemente, atardei-me a observar um auditório apinhado de estudantes. Poucos estavam concentrados no orador. Subvertiam uma obrigação, reservando a atenção ao telemóvel, ao tablet ou ao portátil. É certo que os estudantes são “polícronos” (Edward T. Hall), capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Trata-se apenas de um caso, mas, como diria Anselm Strauss, de um caso alargado. Para os colegas, pelos vistos, nada de novo. Uma anormalidade que se repete.

Afinal, o que nos move? Para onde vamos? Com que nos debatemos? Eis algumas questões suscitadas por alguns indícios inquietantes.

A melancolia académica na viragem do milénio

Estes apontamentos dedicados às transformações recentes do mundo académico remetem para pensamentos com teias de aranha. Várias vezes para os publicar, outras tantas, desisti. Não vislumbrava interesse. Nem para mim, nem para outrem. Acabariam no limbo não fosse o José Pinheiro Neves, coautor com Pedro Rodrigues Costa e Paula de Vilhena Mascarenhas, do livro Eu sou tu: Uma ecossociologia da individuação (2023), desafiar-me para redigir o prefácio. Proporcionou-me um motivo adicional para materializar estas impressões que trazia adormecidas, mas também atravessadas. Tratava-se de economizar trabalho. Nasceu este monstrinho, de uma assentada. Este documento corresponde à versão original anterior à revisão final. Reli-o apenas uma vez. Não respondo por eventuais imperfeições. Desejo, contudo, que a leitura seja mais prazerosa do que foi a escrita.

“Por estarem conscientes de suas volições e de seus apetites, os homens se crêem livres, mas nem em sonho pensam nas causas que os dispõem a ter essas vontades e esses apetites, porque as ignoram” (Baruch Espinoza. Ética. Primeira Parte – Deus. Apêndice, Autêntica Editora, 2009).

Persiste, teimosa, a mesma dúvida. Pergunto-me se, nas últimas quatro décadas, o homo academicus conseguiu transformar as vontades e os apetites em imperativos e necessidades ou, como diria Espinoza, as causas e as necessidades ignoradas, em virtudes e volições.

Quando a esmola é grande. A industrialização do interior

Junto o artigo “Quando a esmola é grande. A industrialização do interior”, que, na qualidade de membro do Fórum de Cidadania Pela Erradicação da Pobreza – Braga, publiquei ontem, dia 20.02.2024, no jornal Diário do Minho.

Entrevista de Maria Beatriz Rocha -Trindade ao LusoJornal (04/01/2024)

Para unir é preciso amar, para amar é preciso conhecer-se, para se conhecer é preciso ir ao encontro do outro. (Cardinal Mercier)

Cabe-me a honra e o prazer de participar na apresentação do livro mais recente da Maria Beatriz Rocha Trindade, Em Torno da Mobilidade – Provérbios, Expressões Idiomática, Frases Consagradas (editora almaletra, 2023), sexta, dia 12, pelas 18 horas, na Livraria Centésima Página, em Braga, e sábado, dia 13, pelas 11 horas, no Salão Nobre da Câmara de Melgaço, durante a homenagem que o município lhe vai dedicar.

Sei que não parece, mas costumo preparar-me, bem ou mal, para este tipo de exposição. Neste caso, com particular empenho: a Maria Beatriz Rocha-Trindade é uma das minhas principais, por sinal raras, referências da sociologia portuguesa, como cientista e como pessoa. Neste exercício, deparei com uma entrevista dada ontem, dia 4 de janeiro, ao LusoJornal. Uma hora, nem mais nem menos, de uma “conversa solta” deveras interessante.

Permito-me chamar a atenção para os minutos 46 e seguintes em que Maria Beatriz Rocha-Trindade sustenta que, em Portugal, o único museu da emigração “que realmente existe é o de Melgaço (…) acho que esse é realmente o que existe “, precisando que outros municípios manifestaram a intenção ou estão a desenvolver o projeto, tais como Fafe, Matosinhos, Sabugal, Vilar Formosos ou Fundão, mas, até ao presente, só Melgaço conseguiu dar esse passo. Há mais de 15 anos.

Em Torno da Mobilidade: Provérbios, Expressões Idiomáticas, Frases Consagradas

“En este libro la profesora Rocha-Trindade nos ofrece una nueva y original aportación al conocimiento del tema que tan bien conoce, estudiando las relaciones entre las migraciones y la paremiología. El proverbio, con su capacidad para transmitir de manera breve y sintética una realidad, un conocimiento, una advertencia o un consejo fruto de la experiencia vital, constituyó a lo largo del tiempo una forma de comunicación de gran valor, en especial en aquellas sociedades donde primaba una cultura popular iletrada, motivo por el que las paremias se constituyeron en un vehículo prioritario para la transmisión oral de enseñanzas. De este modo, en sus diferentes manifestaciones (paremias, adagios, máximas, refranes, aforismos o ditados, como también se denominan en gallego y portugués) pasaron a integrar un rico corpus de conocimientos que, a través de una pedagogía cotidiana y doméstica, se grabaron con firmeza en la memoria y en la conciencia de la población. Escribió el poeta Horacio: “Los que atraviesan los mares cambian de cielo, pero no de alma”, y ciertamente, el que emigra no lo hace solo; más allá de la saudade por la tierra que dejó, por los familiares y amigos ausentes, lleva consigo un acervo cultural asumido desde la infancia que forma parte de su personalidad, de su modo y manera de entender la vida.” (Domingo L. Gonzalez Lopo, “Nota de Abertura”, in Maria Beatriz Rocha-Trindade, Em Torno da Mobilidade: Provérbios, Expressões Idiomáticas, Frases Consagradas, Viseu, Ed. Alma Letra, 2023, pág. 8).

*****

Capítulo “Potencialidade Simbólica da Imagem no Quadro do Percurso Migratório”, in Maria Beatriz Rocha-Trindade, Em Torno da Mobilidade: Provérbios, Expressões Idiomáticas, Frases Consagradas, Viseu, Editora Alma Letra, 2023, págs. 33-54 (pdf).

As duas caras: A oliveira e o leão

Por António Amaro das Neves

“Tenho particular apreço pelos autores que ousam acrescentar novas camadas de sentido a realidades, designadamente do património histórico e cultural, cuja interpretação parece saturada ao nível do senso comum vulgar ou sábio. António Amaro das Neves consegue-o a propósito do Guimarães, o Homem das Duas Caras, estátua icónica dos vimaranenses, no texto surpreendente “As duas caras: A oliveira e o leão”, escrito para o livro Sociologia Indisciplinada. São obras como esta que costumo eleger como fonte de inspiração e me motivam, confesso, uma ponta de inveja.

Segue, em pdf, a versão a cores do capítulo “As duas caras: A oliveira e o leão”, da autoria de António Amaro das Neves, do livro Sociologia Indisciplinada (coordenado por Rita Ribeiro, Joaquim Costa e Alice Delerue Matos), Edições Húmus, 2022, pp. 55-68″ (Albertino Gonçalves).

*****

*****

António Amaro das Neves, historiador, mestre em História das Populações, investigador do CITCEM. Foi presidente da direção da Sociedade Martins Sarmento e coordenador editorial da Revista de Guimarães. Autor, coautor e organizador de diversas publicações. Mantém ativo, desde 2007, o blogue Memórias de Araduca, dedicado à história, às tradições e à cultura de Guimarães e do Minho.

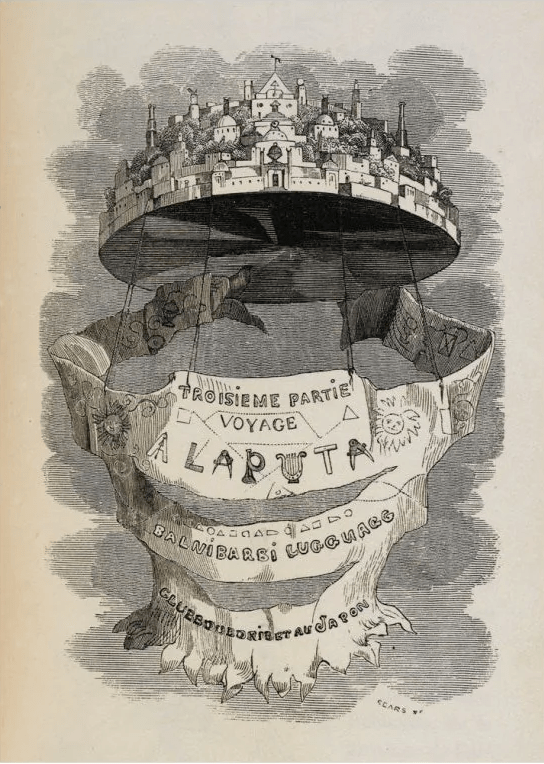

A ciência na era da sua privatização (quase) integral

Por Luís Cunha

A perspetiva de uma ciência sem consciência justifica a leitura do presente ensaio do Luís Cunha, lúcido e primorosamente escrito. Lembrou-me a visita de Gulliver à ilha flutuante de Lapúcia, motivo para uma sátira corrosiva da ciência alienada do povo e da realidade. Jonathan Swift publicou As Viagens de Gulliver em 1726, há quase três séculos. Entretanto, a ciência mudou, mas a oportunidade de um olhar desabusado persiste (anexa-se ao artigo o respetivo pdf, bem como o pdf dos capítulos VI e VI da terceira parte do livro Viagens de Gulliver com a descrição da academia).

Parece-me que tem sido menos discutida do que devia aquela que é já uma mudança de extrema importância na nossa relação com a ciência, com a ideia de progresso e, correlativamente, com a forma como esses fatores podem ou não ser mobilizados em favor do interesse comum. A ambição de conhecer, quer dizer, de desvelar o que estava escondido por detrás de superstições e de explicações místicas e religiosas, é indissociável da grande narrativa estruturadora da modernidade: a ciência. Foi este o nome que demos a essa vontade de saber; na verdade mais que uma vontade, antes um desígnio a que estaríamos obrigados por força da razão, esse atributo que supostamente nos destacaria entre todos os seres vivos que habitam a terra.Nesse sentido, a ciência moderna surgiu como um instrumento fundamental no amplo projeto desenhado pelo Iluminismo: orientar a Humanidade na senda do Progresso. Não quero discutir aqui todas as consequências, fastas e nefastas, deste projeto, mas apenas sublinhar algo que dele decorre: a ciência funda-se num entendimento que faz dela um instrumento que visa o bem comum, entenda-se de toda a humanidade.

Claro está que esta leitura benigna de um futuro iluminado pela razão e pela ciência feita pelos filósofos das Luzes cedo suscitou desconfiança e contestação. Contestaram-na aqueles que viam no universalismo proposto uma ameaça às identidades em que se fundava a ideia de comunidade, como os românticos. Foi contestada também por quem percebia um totalitarismo destruidor a partir da definição de um caminho que não era apenas comum mas também necessário, como fizeram Adorno e Horkheimer, quando confrontados com a extrema desumanidade da II Guerra Mundial. Diga-se que esta leitura crítica não visava exatamente a ciência, entendida enquanto avanço no conhecimento das leis naturais, mas antes a sua instrumentalização em processos que legitimavam modalidades específicas de organização social e de legitimação do poder.

Em todo o caso, independentemente das ressalvas e desconfianças, a ideia de que o progresso permitido pela ciência visava o bem comum, pôde seguir o seu curso e ser suficientemente convincente para colocar em segundo plano instrumentalizações tão perversas quanto eficazes, como as que asseguraram o domínio colonial com base em teses racialistas. É também verdade que a ciência sempre se fez contando com a iniciativa de agentes privados, inventores tão criativos como Tesla ou Edison, mas mesmo nesses casos era possível acreditar no aproveitamento dessa criatividade em benefício do coletivo, cabendo aos estados, cada um por si ou em articulações mais amplas, fazer essa ponte entre o contributo de um inventor ou de uma empresa e o seu aproveitamento em prol da humanidade – da lâmpada elétrica ao telégrafo, do sistema universal de correios às conexões ferroviárias, são múltiplos os exemplos dessas formas de apropriação do invento em nome de um bem maior.

Se o perigo totalitário denunciado por Adorno e Horkheimer se reconfigura no pós-guerra no cenário completamente novo da guerra fria, a associação entre a ideia de progresso e as conquistas científicas não são postas em causa, bem pelo contrário. O otimismo que a paz sempre gera corporiza-se em progressos reais, permitidos pelo consenso social-democrata nos países capitalistas, e também por enormes avanços nos países comunistas, cujos territórios, em muitos casos, estão ainda a entrar na modernidade. Num e noutro caso, o papel conferido à ciência não era assim tão diferente.

No clima social e político do pós-guerra, a ciência não podia deixar de ser pensada como um encargo e uma responsabilidade estatal, tanto no que dizia respeito à ciência fundamental como à ciência aplicada. Não retiro daqui os interesses dos diferentes lóbis e grupos de pressão, sejam eles empresas, sociedades científicas, capelinhas académicas ou o que seja. O que digo é que ideias com que se pensava o futuro, como as da conquista do espaço ou do desenvolvimento da pesquisa nuclear para fins pacíficos, eram-nos apresentadas como algo que dizia respeito a todos e que beneficiaria toda a humanidade, cabendo aos estados, que afinal somos todos nós, assegurar que prevalecia esse interesse comum. Estruturas de suporte estatal, como a NASA, criada em 1958 como agência do governo federal dos EUA, ou o CERN, organização europeia para a pesquisa nuclear, criada em 1954, ainda que disputando com estruturas congéneres o domínio sobre os respetivos campos de pesquisa, obedeciam a uma vontade política que emanava da comunidade, pelo menos no sentido em que estava sujeita a escrutínio democrático. Bem sabemos que há muita ingenuidade nesta formulação e que por detrás do proclamado interesse comum sempre se esconderam interesses empresariais privados, tal como sabemos que a ideia de avanço científico nunca se desligou do projeto de assegurar ou fortalecer o domínio político nas suas diferentes modulações – de classe, étnico, de género… Aceitando estas justas ressalvas, a verdade é que essa ingenuidade é hoje uma saudade, já que nem mesmo o engano em que vivemos nos é hoje consentido.

Se no passado os grandes projetos, como o da conquista do espaço, de pesquisa nuclear ou mesmo de tecnologia militar, eram tão caros que não dispensavam o suporte do Estado, hoje sucede exatamente o contrário: os grandes – e cada vez mais também os pequenos – projetos científicos são demasiado caros para serem suportados pelos estados, caindo, por isso, no domínio privado. Talvez não se trate exatamente de não ter dinheiro, talvez se trate apenas de o dispensar por omissão, ou seja, permitir uma acumulação ilimitada de riqueza às grandes empresas, sejam elas do setor financeiro (quase todo especulativo) ou tecnológico, incluindo o digital, o farmacêutico e até o militar. Aos agentes que nos habituámos a ver a mãos com a investigação científica, como universidades e centros de pesquisa, os estados mandam ir ter com as empresas para obter financiamento. Este, quando chega, vem acompanhado, pois claro de um caderno de encargos assumido ou disfarçado, mas que sempre leva em conta os interesses de quem paga a conta.

A doce candura do passado, tão útil quanto indispensável ao domínio político centrado no Estado, foi substituída por uma outra narrativa, a do valor mercadológico como critério único de legitimação das interações sociais. O sucesso desta ideia é indesmentível, gerando efeitos que só não são risíveis pela nossa dificuldade em olhá-los criticamente. Por exemplo, devemos desconfiar da aplicação da tecnologia 5G desenvolvida num âmbito estatal, o chinês, mas não colocamos qualquer reserva quando essa tecnologia é desenvolvida e vendida por empresas privadas – a quem cabe, evidentemente, defender os interesses dos seus acionistas e não o bem comum. Este diferente olhar sobre o mesmo produto alicerça-se numa ideia simples: o que vem de um estado tem potencial totalitário, o que é gerado no mercado não precisa de outro aval que esse mesmo. Estamos, evidentemente, num regime de produção de discursos que vai além da ciência mas que estrutura o modo como construímos o futuro, ao mesmo tempo que corrói a democracia. Foi em nome da liberdade de informar e ser informado e do perigo do estado controlar a informação que se privatizaram os meios de comunicação social, em alguns países integralmente, para hoje descobrirmos que estamos nas mãos de meia-dúzia de grupos económicos que controlam essa mesma informação de uma forma mais eficaz que a alguma vez conseguida pela velha censura.

Voltemos, porém, à ciência. Será que o que está em causa é a substituição da ideia de ciência como desígnio da espécie humana, por um entendimento da ciência como geradora de produtos com valor de mercado. Podemos, evidentemente, defender que o mercado é isso mesmo um desígnio, ideia facilmente subscrita pelos neoliberais, mas que nada tem a ver com o impulso que guiou a desenvolvimento da ciência na modernidade europeia e logo planetária. É verdade, também, que à primeira ideia podemos e devemos associar muitos pecados, desde logo, e entre outros, o da ambição de domínio da natureza, sonho que se transformou no pesadelo ambiental que hoje vivemos. A segunda ideia, ao associar o produto da ciência ao seu valor de mercado, não corrige os pecados da primeira, antes os agrava, limitando qualquer transformação a um critério de rentabilidade, o que gera equívocos grotescos como o capitalismo verde. Para lá disso, transporta consigo outros perigos, de que destaco apenas dois: o da destruição do vínculo entre comunidade e gestão democrática num mundo globalizado e a que faltam instrumentos de participação democrática efetiva e o da potencial segmentação radical da espécie humana, distinguindo uma casta que consegue aceder à tecnologia que tornará os seus membros mais inteligentes, bonitos e saudáveis, e a massa indiferenciada que os servirá.

Os sinais dessa distopia em construção chegam-nos hoje de forma difusa, ora num registo lúdico, por exemplo nos inúmeros registos utópicos escolhidos para séries televisivas, ora como maná, para já à disposição de todos, como o salvífico chatgpt. Dispensada do árduo papel de se pensar como motor do progresso humano, a ciência parece orientar-se, cada vez mais, para divertir e distrair. O motor é agora outro, aquele que faz circular dinheiro e criar riqueza. Esta ciência produtivista, governada por uma lógica empresarial, pode servir, por exemplo, para levar milionários ao espaço, quiçá com o objetivo de mostrar que a terra é mesmo redonda, ou empurrar outros para a profundeza do oceano, de onde um velho navio naufragado lhes acena chamativo. A aplicação de tecnologia de ponta ao lazer de quem o pode pagar já não tem que simular qualquer pretensão grandiosa, a não ser que encontremos grandiosidade na rentabilização do investimento privado que constrói foguetões e submarinos para contrariar a aborrecida vida dos ultramilionários.

Se a essas viagens só alguns podem chegar, a ciência governada por privados oferece também produtos de baixo custo, alguns que pagamos apenas com a cedência da nossa privacidade. As redes sociais especializaram-se nesse segmento de mercado, que podendo parecer apenas lúdico é muito mais que isso, desde logo quando serve para orientar as escolhas políticas dos cidadãos consumidores. Trata-se de um baixo custo aparente, mas que gera desmesurados proventos, incrementando desigualdades inaceitáveis na distribuição da riqueza que é produzida globalmente, sendo, de resto, este o fator que cria o efeito já referido: os custos da investigação científica são tão elevados que só os privados assim enriquecidos a podem pagar.

A legitimação pelo mercado dos grandes empreendimentos científicos e tecnológicos modernos – desde a conquista de Marte por um vendedor de automóveis elétricos, ao controlo integral do digital pelos interesses privados – estende-se como uma mancha de óleo a toda a produção científica. A publicação e divulgação dos resultados científicos está nas mão de conglomerados editoriais internacionais que exigem chorudas verbas para publicarem; as universidades são empurradas para os braços das empresas, ficando obrigadas a criar produto (formação e mão-de-obra) de acordo com as suas conveniências; instituições estatais dedicadas à ciência são transformadas em fundações e cada vez mais obrigadas a procurar, por elas próprias e fatalmente nas empresas, os apoios que lhes cumpre atribuir à investigação científica. Neste quadro, algumas áreas ou interesses de pesquisa asseguram a parte de leão, cabendo a outras escassas migalhas, seja pela irrelevância mercadológica do que investigam, sejam por se atreverem a desconstruir criticamente o modelo mainstream. A diferença não está no que cada área científica ou âmbito de pesquisa garante em termos de progresso científico, mas sim no que cada uma pode gerar financeiramente, ou seja, na atribuição de um valor de mercado que dispensa qualquer ideia de futuro, apenas se legitimando nas dinâmicas e estímulos do presente.

Dizendo de outra forma: ante o colapso das grandes narrativas mobilizadoras, e enquanto não emerge uma nova – poderá ser a causa ambiental? – tudo se reduz ao imediato, quer dizer, a um juízo contabilístico e financeiro que ademais, pelo menos em muitos casos, tem uma base tão desmaterializada que rapidamente se perde em qualquer crise financeira. Mesmo quando se desenha uma nova grande narrativa – pensemos no colapso ambiental e da necessidade de o contrariar – rapidamente se assiste ao ajustamento de qualquer projeto de futuro à lógica da rentabilidade financeira e à necessidade de crescimento económico – o capitalismo verde é a expressão de uma dessas ilusórias conciliações.

Damos por nós sentindo saudades daquela velha ingenuidade que nos levava a acreditar que a ciência tinha um sentido claro, aquele que a modernidade definiu: conduzir-nos a um futuro melhor. Formulação ingénua por não levar em consideração que a ciência sempre serviu o poder e quem dele se apossava. O que hoje temos é a prevalência de uma nova ingenuidade, muito mais perigosa exatamente por ser nova e surgir com um brilho que nos cega. Disfarça-se com as vestes de um Prometeu disposto a oferecer a todos o sonho de uma tecnologia libertadora, que oferece a todos o que no passado só pertencia a alguns. Quem não se fascina com o Chatgpt? Com a ideia de que basta um clic para aceder a todo o conhecimento, e que com outro clic somos capazes de criar uma obra de arte? Fascina-nos, tal como tal como nos fascinou a ideia de que plataformas como o Facebook ou similares davam à nossa voz um eco que a levaria a toda parte. Esses e outros fascínios têm um preço que só essa ingenuidade nos impede de perceber. A probabilidade de virmos a pagar mais tarde por esta ingenuidade parece-me grande. O risco é que quando chegar a fatura, a esmagadora maioria de nós não seja mais que uma peça dispensável de uma máquina governada por uns quantos, que não só se apropriaram das riquezas do mundo, como também governam o sentido que o mundo deve ter.

*****

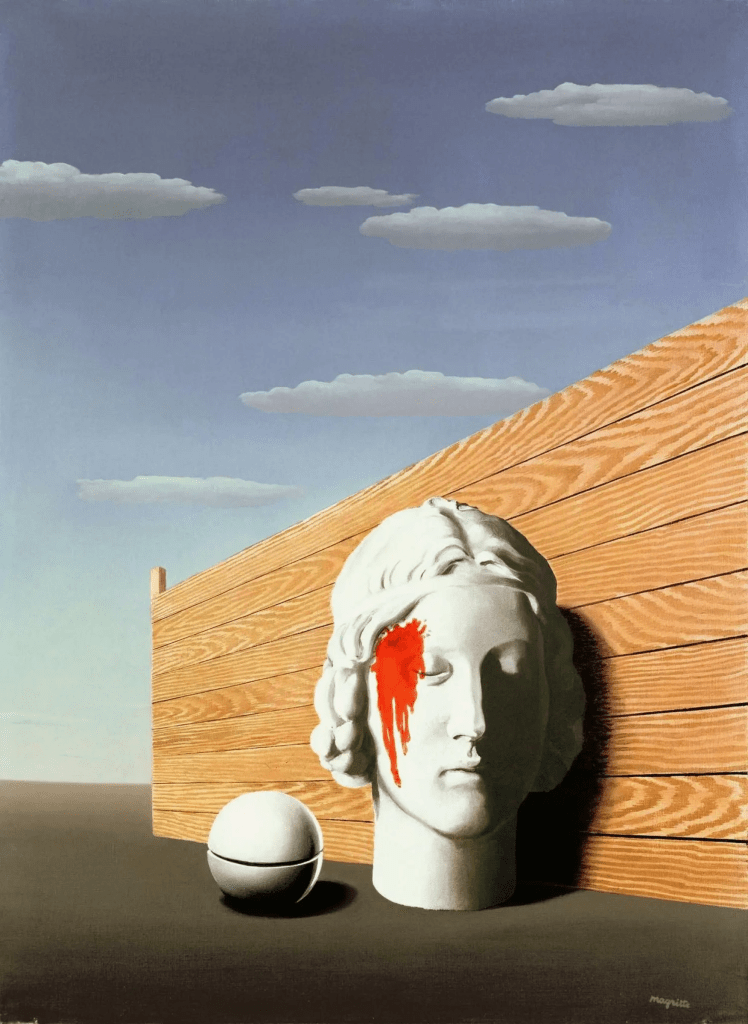

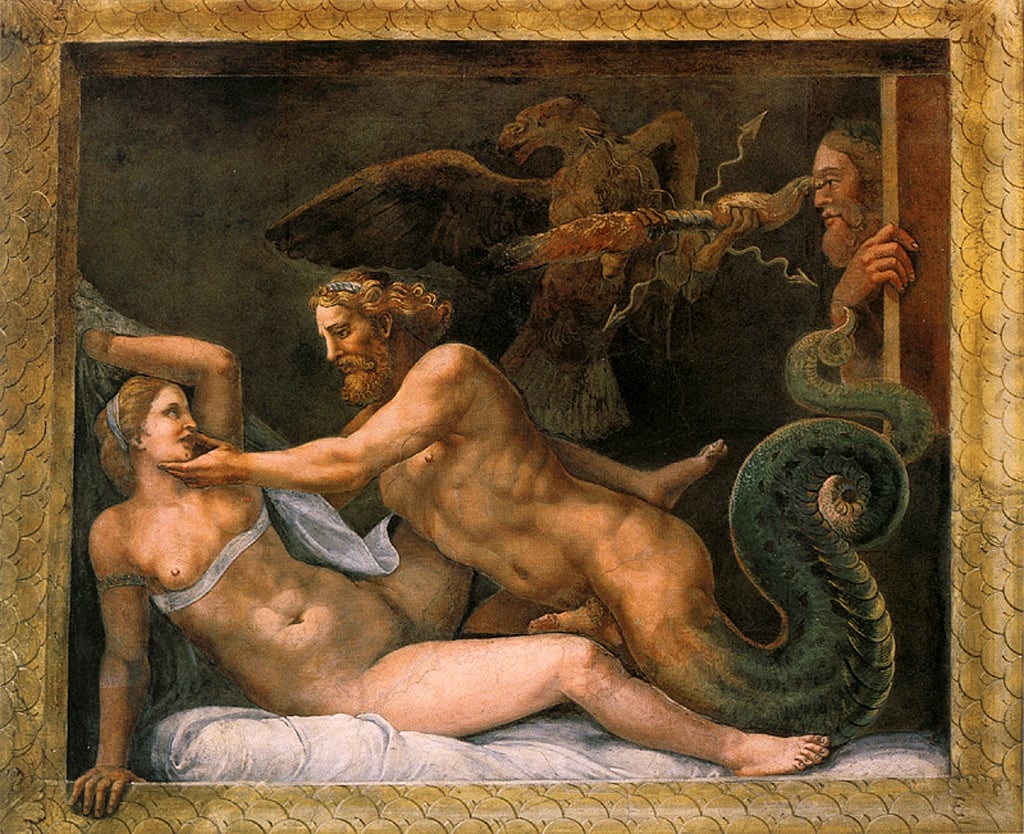

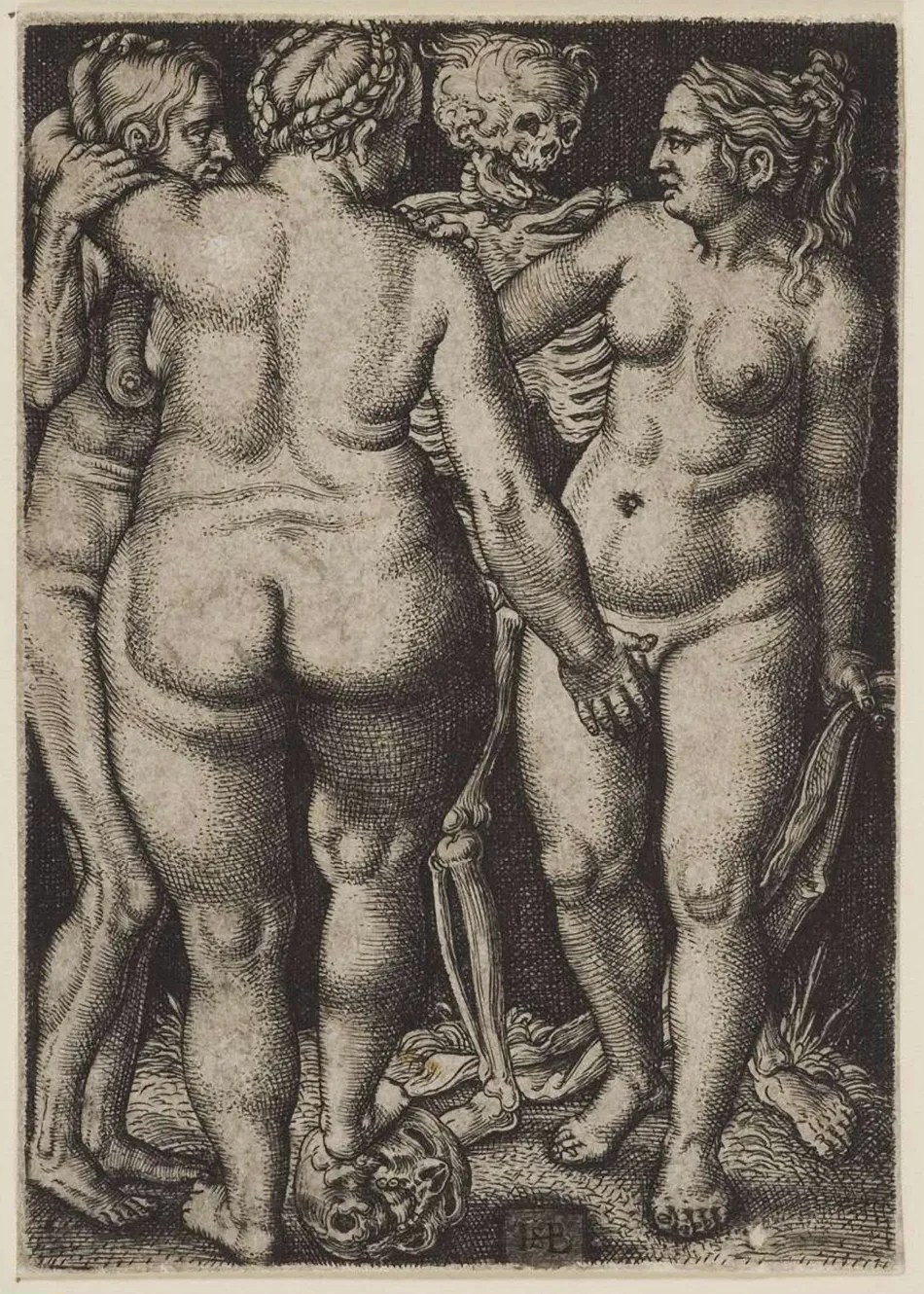

Antepassados do surrealismo: o maneirismo (vídeo da conversa)

Após quatro meses de esforços e contratempos, o vídeo com a conversa Os antepassados do surrealismo: os maneiristas está disponível na Internet. Exigiu tanta dedicação que se tornou numa das minhas rosas. Não ouso convidar a assistir às quase duas horas. Quando muito, um breve relance, de preferência a uma das seis apresentações incorporadas. Sei que todos andam ocupados a cuidar de outros jardins.

O vídeo ganha em ser visualizado em alta resolução (1980p).

A universidade sofreu uma viragem no crepúsculo do segundo milénio. Os novos modos e as novas metas dos circuitos académicos não condizem nem com a minha formação nem com a minha vocação. Entre outros aspetos, incomoda-me ter que pedir, senão pagar, a estranhos para publicar. Nesses termos, perdi o interesse em publicar. Continuei a escrever mas relatórios de investigação/ação ou por convite, sem esquecer os apontamentos no blogue Tendências do Imaginário, um monstro híbrido de cultura e lazer, criado em 2011.

Não deixei, contudo, de investigar. Pelo contrário. Gosto de comunicar e ensinar, mas prefiro descobrir e aprender. A vida é um bom mestre. Ensinou-me, entretanto, que sou mortal. Tomei consciência de que boa parte dos conhecimentos que fui amealhando, dispersos em discos digitais, arriscam desparecer comigo. Pequeno ou grande, trata-se de um desperdício.

Capacitei-me da responsabilidade de cuidar da partilha. Optei, quase exclusivamente, por duas vias (alternativas aos blogues Tendências do Imaginário e Margens): a publicação de livros e a comunicação oral. Os livros são obras de Santa Engrácia. As comunicações costumo não as repetir, nem sequer as apresentações de livros. Em suma, grande vontade mas parcos os meios: para cada assunto, uma única comunicação, num dado local e data, perante um público reduzido. A passagem de testemunho reduz-se, portanto, a um momento pouco participado.

Posso não aderir a todas as mudanças, mas não me estimo retrógrado. Procuro aproveitar as novas tecnologias, designadamente, de informação e comunicação, que proporcionam um arremedo de solução para o afunilamento da partilha: filmar as conversas e disponibilizá-las na Internet. Assim sucedeu com as conversas O Olhar de Deus na Cruz: o Cristo Estrábico (29-11-2022) e Vestir os Nus: Censura e Destruição da Arte (18-02-2023), embora com insuficiente qualidade. Com um pouco mais de profissionalismo, resultou mais cuidado o registo desta última conversa.

Maniera: A Arte do Artista

O maneirismo, menosprezado durante quatro séculos, permanece pouco conhecido. Trata-se, porém, de uma das correntes mais inovadoras e ousadas da história da arte. Sendo raros os textos e as imagens que lhe são consagrados, o vídeo Maniera – A Arte do Artista, uma mostra de obras anotadas, representa um contributo, por modesto que seja. O fundo musical é composto por folias, um tipo de música e dança de origem portuguesa em voga no século XVI).

Acompanham o vídeo um apontamento, para contextualização, e uma galeria com uma seleção de imagens, para ajuda à visualização e eventual descarga.

Faltou à conversa “Os Antepassados do Surrealismo: o Maneirismo” (Braga, 27 de maio de 2023) uma apresentação genérica dedicada ao maneirismo, correspondente à que foi projetada para o surrealismo. Segue uma espécie de justificação autocrítica escrita logo no dia seguinte.

“Ontem teve lugar a conversa “Antepassados do Surrealismo: o maneirismo”. Estavam previstos 60 minutos, durou 2 horas. Mais do que riqueza, este prolongamento revelou impreparação. Se tivesse ensaiado antes, teria cortado algumas partes e abreviado outras. A justeza, a fluidez e a naturalidade constroem-se, treinam-se e testam-se.

O que aconteceu? Uma notícia intempestiva corroeu a motivação: os jogos do F.C. Porto e do S.L. Benfica, em que se decidia o campeonato, foram remarcados coincidindo com a conversa. Manifesta-se difícil imaginar maior desvio de público. Este percalço irritou-me. É certo que a vida é feita de acidentes de percurso. Faltavam cinco dias e a divulgação já estava em curso. Sensível a contrariedades imponderadas, embirrei e bloqueei. Uma conversa não se justifica se não partilhar algo de original. Não é óbvio partilhar sem público. Acresce o combustível do prazer. Estavam em causa a partilha e o prazer.

Capaz de me entregar sem reservas a um desafio, também me desligo ao mínimo estorvo ou desagrado. A conversa ganhava naturalmente com uma seleção de imagens dedicada ao maneirismo em geral. Tarefa que pouco estimulante, releguei-a para o fim. Com o contratempo do futebol, se pouco me entusiasmava, deixou de o fazer. Amuei e passei a dispensar. Como pitada de indulgência, convenha-se que, atendendo à diversidade, complexidade e dificuldade de descodificação das obras maneiristas, uma mera projeção abreviada de uma dúzia de imagens arriscava revelar-se incipiente e, porventura, mais confusa do que esclarecedora. Quando o público acusou a falta dessa apresentação, a resposta foi imediata, desconcertante e honesta: talvez houvesse interesse, mas não vontade.

Em suma, procedi mal! Tanto a conversa como o público mereciam algumas horas de dedicação adicional. Nem sempre sou racional. Acontece-me ser improcedente, inconstante, caprichoso e casmurro. O público merecia, de facto, melhor. Apesar das circunstâncias adversas, marcou presença, resistindo à sereia da bola. Repito, merecia melhor, sobretudo menos quantidade e mais qualidade. Mas, pelos vistos, ainda queria mais!”

Há males que vêm por bem! Atendendo à urgência, a apresentação a devido tempo sobre o maneirismo seria breve, pouco original e de pouco alcance, à semelhança, aliás, da dedicada ao surrealismo. Com um sentimento de culpa, acabei por encará-la como uma penitência; e o que era para despachar em cinco dias demorou quase quinze semanas. Creio que valeu a pena. Adiar pode compensar!

Galeria: Seleção de obras maneiristas

Comentários Recentes