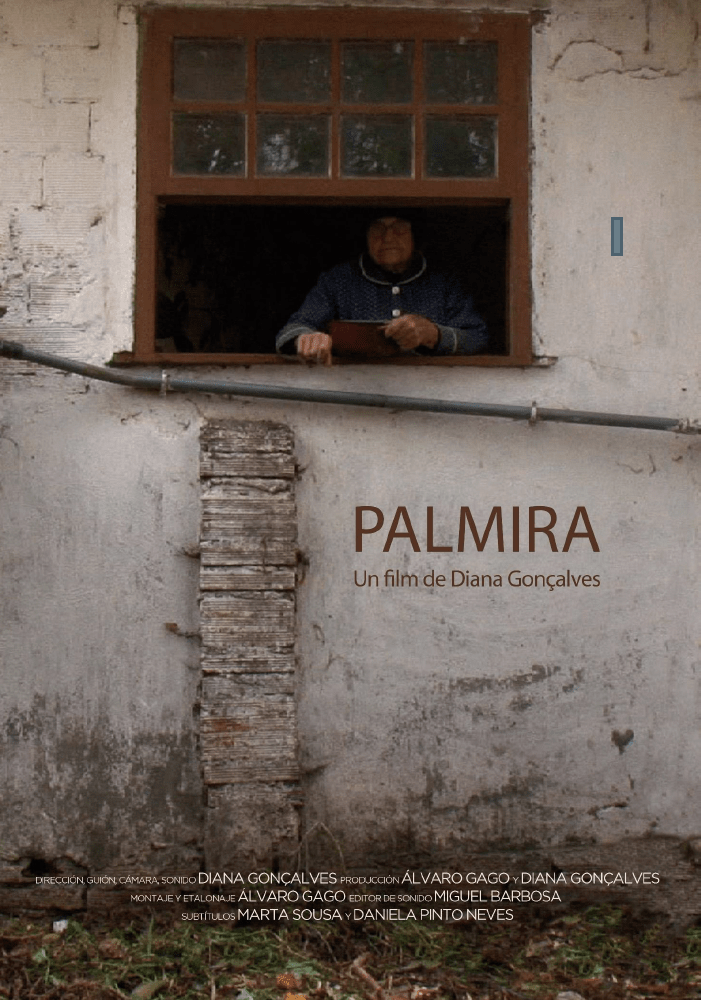

Palmira

Diana Gonçalves

SINOPSIS CORTA

La vida que transcurre lentamente, repetitiva. Un cuerpo cansado pero a la vez resistente. Y del otro lado de la cámara, la tentativa de encontrar ese instante fugaz que nos revele algo más de la vida. De la observación a la construcción con el propio personaje. Palmira es el retrato de varios encuentros y testigo del proceso y evolución de ese retrato.

SINOPSIS

Palmira, conocida por la mayoría como la abuela de Galicia, fue una de las protagonistas de mi primer documental, Mulleres da Raia. La búsqueda en ese momento era otra, pero desde el día que la vi a través de la ventana, sentí la necesidad de volver para filmarla.

Y así lo hice. Un año después encontré el motivo y el espacio para hacerlo. Palmira es el resultado de 5 años de encuentros promovidos por el laboratorio de creación “El retrato filmado” (Play-doc, Festival Internacional de Documentales de Tui), que dio origen a varios retratos filmados en diferentes momentos y editado en una única pieza años después.

Palmira es el encuentro entre una mujer centenaria y una aprendiz documentalista que a lo largo de los años y durante unos días se reencuentran para construir su retrato. ¿Pero cuál? ¿El de Palmira o el de la documentalista? Sin quererlo inicialmente, ambos.

La vida que transcurre lentamente, repetitiva. Un cuerpo cansado pero a la vez resistente. Y del otro lado de la cámara, la tentativa de encontrar ese instante fugaz que nos revele algo más de la vida. De la observación a la construcción con el propio personaje.

Palmira es el retrato de varios encuentros y testigo del proceso y evolución de ese retrato.

BIOFILMOGRAFÍA

DIANA GONÇALVES (1986)

Nace en Tui en 1986. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidade de Vigo (2008). Máster en Comunicación e Industrias Creativas por la Universidade de Santiago de Compostela (2013).

En 2009 produce y realiza su primer documental cinematográfico Mulleres da Raia, que ha recibido varios premios en diversos festivales nacionales e internacionales. En 2010 da sus primeros pasos en la realización televisiva colaborando con la productora Pórtico Audiovisuales en el programa Ben Falado para Televisión de Galicia.

Paralelamente, en el campo de la producción, colaboró con la Agencia Gallega de las Industrias Culturales (AGADIC) en el diseño y organización de varios encuentros del programa CREATIVA, promoviendo el intercambio cultural multidisciplinar entre España y Portugal.

Su trayectoria como productora continuó en el estudio de post-producción sonora cinematográfica Cinemar Films con presencia en mercados internacionales.

En 2010, coordinó la retrospectiva documental “Carlos Velo: Mirar al margen”, siendo programadora de Filminho (Festival de Cine Gallego y Portugués). Asimismo, promovió y desarrolló varios workshops itinerantes en varios centros escolares de Galicia y Norte de Portugal.

Entre 2009 y 2013, fue miembro del laboratorio documental “El Retrato Filmado”, dirigido por Marta Andreu. Más tarde recupera el material y la pieza resultante, Palmira, es su segundo trabajo documental.

Actualmente, combina su faceta de documentalista con su actividad en el mundo de la empresa centrada en el marketing y la comunicación corporativa.

Para mais informação, aconselha-se a consulta da seguinte brochura (5 páginas).

***************

Albertino Gonçalves

A meus avós galegos Pura e Avelino

“E retratos, retratos espetaculares (…) Rembrandt não compreendia apenas os seus ricos clientes e a imagem que pretendiam projetar de si mesmos, ele também foi um manipulador virtuoso da pintura. Ninguém enxergou melhor a topografia das pálpebras da meia-idade, a oleosidade de um próspero nariz, a lacrimosa membrana vítrea dos olhos, a reluzente tensão de uma testa puxada para trás numa touca de linho. Observe o retrato de uma mulher com 83 anos na Galeria Nacional de Londres. Observe o tecido translúcido da touca alada, as bordas pintadas com uma única pincelada. Observe as suas sobrancelhas e as pálpebras caídas, feitas com pinceladas picantes, a melancolia levemente desfocada, o temperamento de vulnerabilidade pungente, o conjunto a suavizar a face de uma velha raposa, com a certeza ansiosa de que não demorará muito a encontrar o grande contador do céu. Não é, portanto, apenas um pintor, mas um psicólogo da condição humana, não concorda? Em que consiste a obra dos outros grandes vultos, Velásquez, Rubens, Van Dyck? Pintar máscaras, o olhar estudado de princesas e papas. Conhecem de antemão, muito bem, a máscara do dia: decisão marcial, preocupação majestosa, melancolia pensativa. Mas Rembrandt vê por detrás da pose e é isso que contribui para que os seus retratos nos toquem como os de mais ninguém. Podemos ver as pessoas a exibir as suas faces ao mundo. Mas isso não as diminui, antes lhes acrescenta simpatia” (Simon Schama. Rembrandt. Power of Art 3/8. BBC. 2006).

As sequências do filme Palmira, de Diana Gonçalves, recordam-me os retratos de Rembrandt. Entranham-se para além da aparência sem desnudar ou vulgarizar a pessoa.

Palmira convida-nos a acompanhar o quotidiano de uma persona mayor solitária no entardecer da vida. Sem sombra de intrusão ou indiscrição, respira cumplicidade, humildade e respeito. Como quem bate a uma porta aberta. Entra-se, sem máscaras nem tipificações, surpreendendo a naturalidade do banal. Com empatia. Cada sequência oferece-se como uma janela, mas em sentido contrário do habitual: de fora para dentro, do exterior para o interior, com o devido resguardo e recato. Colhidas anos a fio com extremo cuidado, com uma câmara que sente mais do que regista, estas imagens dedicadas à intimidade de uma mulher centenária resultam raras, muito raras. E preciosas. Este filme de Diana Gonçalves é uma dádiva antropológica, uma aproximação ao humano que teima a escapar ao nosso olhar normal: o demasiado humano.

Reencontro biobibliográfico

Albertino Gonçalves

Deparei-me hoje, inesperadamente, online, com o artigo “La emigración portuguesa hacia Francia en la sigunda mitad del siglo XX: breve caracterización”, publicado, em coautoria com José Cunha Machado, na revista Migraciones y Exilios (3-2002, pp. 117-137). Tinha-lhe perdido o rasto, a tal ponto que, aquando do registo no currículo do CIENCIAVITAE, nem sequer lhe soube indicar a paginação. Um lapso obtuso, à luz dos cânones académicos, visto tratar-se de um contributo internacional. Não interessa! Agradeço esta surpresa uma partilha recente do seu tradutor: Benito Bermejo. Tamanha é a satisfação, que entendo partilhar o texto. Um motivo adicional impele. Volvidos vinte anos, retomo o tema da emigração. Na verdade, após um prolongado e quase absoluto retiro, estou a regressar a quase tudo.

Estou a estudar, com o Américo Rodrigues, as migrações em Castro Laboreiro até aos anos trinta do século passado, no âmbito do programa de investigação e intervenção Quem somos os que aqui estamos? Trata-se de uma iniciativa, inaugurada em 2016, associada ao MDOC Festival Internacional de Documentário de Melgaço, promovido pela AO NORTE – Associação de Produção e Animação Audiovisual e pelo Município de Melgaço. À equipa, composta também por Álvaro Domingues, Daniel Maciel, João Gigante, Carlos Eduardo Viana e Rui Ramos, cumpre dedicar-se, cada biénio, sucessivamente, a um agrupamento de freguesias do concelho. Após Parada do Monte e Cubalhão, primeiro, e Prado e Remoães, em seguida, estamos a concluir a União das Freguesias de Castro Laboreiro e Parada do Monte. De cada “caderno de encargos” constam a publicação de dois livros com imagens e textos, um com fotografias produzidas pela equipa, o outro com fotografias recolhidas junto da população, a promoção de duas exposições e a organização de vários encontros científicos e culturais. Já foram editados os livros Pedra e Pele (2018), Festa (2018), Quem fica (2019) e Uma Paisagem Dita Casa (2022). Um dos livros teima em permanecer no prelo. O mais recente, dedicado à freguesia de Lamas de Mouro, inclui o capítulo “A ave, o casal e a lápide: as esculturas da porta da igreja de São João Baptista de Lamas de Mouro”, uma boa ilustração da forma de investigação e comunicação que tenho vindo a adotar. Permito-me disponibilizá-lo também no Margens.

Albertino Gonçalves

Natural de Melgaço, doutorado em Sociologia, investigador do Centro de Estudos Comunicação e Sociedade, autor de Imagens e Clivagens: Os residentes face aos emigrantes (1996), Métodos e Técnicas de Investigação Social (1998), A Romaria da Srª da Agonia. Vida e Memória da Cidade de Viana (2000, c. Moisés de Lemos Martins & Helena Pires), As Asas do Diploma: a inserção profissional dos licenciados pela Universidade do Minho (2001), Da Universidade para o Mundo do Trabalho: Desafios para um Diálogo (2001, c. Leandro S. Almeida, Rosa Vasconcelos & Susana Caires), Dar vida às letras: promoção do livro e da leitura (2007, c. Fernanda Leopoldina Viana & Maria de Lourdes Dionísio), Vertigens do Barroco em Jerónimo Baía e na Actualidade (2007, c. Aida Mata, Ângela Ferreira & Luís da Silva Pereira), Perspectivas de Desenvolvimento do Município de Monção (2008, c. José Cunha Machado, Miguel Bandeira & Victor Rodrigues), Vertigens: para uma sociologia da perversidade (2009), A idade de ouro do postal ilustrado em Viana do Castelo (2010), Guimarães 2012: capital europeia da cultura: impactos económicos e sociais: relatório intercalar (2012, c. Rui Vieira de Castro, Fernando Alexandre et alii), Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura: impactos económicos e sociais: relatório final (2013, c. Rui Vieira de Castro, José Cunha Machado et alii).

A simulação da moral (do blogue Tendências do Imaginário)

Albertino Gonçalves

«Mais quero asno que me leve, que cavalo que me derrube» (Gil Vicente, Farsa de Inês Pereira, 1523).

Manifestam-se cada vez mais frequentes os anúncios que aderem ao formato patente no anúncio russo Born Inclusive, da Naked Heart Foundation. Creio que se inspiram, por um lado, na sofisticação (quase) laboratorial da psicologia experimental e, por outro, na vulgaridade mediática dos “apanhados”. Não duvido que sejam eficientes e convincentes, mas comportam uma característica que me provoca algum ceticismo e renitência. Encenam situações ideais que tendem a afastar o ruído ambiente, as intromissões, eventualmente imprevisíveis, dos efeitos “parasitas”, por outras palavas, da contingência das variáveis e dos fatores que os sábios apelidam “espúrios”. Arrefecem a efervescência da vida, propendem a pintar o mundo a preto e branco: o certo e o errado, o bom e o mau… Uma simplificação sedutora. Convoco a máxima do sofista Protágoras, “O homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são, enquanto são, das coisas que não são, enquanto não são”, e o pensamento de Pascal, a medida do homem é turbulenta, incerta e infinita. Lutar por um mundo melhor não significa caricatura-lo e descolori-lo. A redução maniqueísta e monocromática não me parece uma perspetiva apropriada, não é uma promessa auspiciosa.

Demasiado cínico? Estou em crer que mais vale cínico do que estúpido. “O indivíduo estúpido é o tipo de indivíduo mais perigoso”; “o indivíduo estúpido é mais perigoso do que o bandido; ” “É estúpido aquele que desencadeia um prejuízo para outro indivíduo ou para um grupo de outros indivíduos, embora não tire ele mesmo nenhum benefício e eventualmente até inflija prejuízo a si próprio” (Carlo Cipolla, Allegro ma non tropo, 1988).

Este comentário é, de algum modo, injusto para com o anúncio de sensibilização Born Inclusive, da Naked Heart Foundation. Trata-se de um exemplar de marketing e publicidade e como tal deve ser avaliado. Carece ser encarado à luz da linguagem do marketing e da publicidade e não de outra linguagem, por exemplo, a linguagem externa da filosofia e da sociologia. Neste sentido, este comentário apresenta-se como uma crítica “bárbara”, uma violência simbólica, na aceção de Pierre Bourdieu. Cai na falácia de impor um sistema de relevâncias, estranho, a outro sistema de relevâncias, original, francamente distinto. Do ponto de vista do marketing e da publicidade, este anúncio, criativo, consistente, pedagógico e eficaz, resulta excelente. Acerta no alvo: a predisposição para a discriminação não nasce connosco, é fruto da socialização primária, da endoculturação. Um pressuposto que vai de encontro a Rousseau (“A natureza faz o homem feliz e bom, mas (…) a sociedade degenera-o e o torna-o miserável”: Dialogues, 1772-1776) e a Durkheim (“A sociedade encontra-se portanto, a cada nova geração, na presença de uma tábua quase rasa sobre a qual é necessário construir a novo custo”: Éducation et sociologie, 1922).

Acontece que um anúncio, para além de orbitar na esfera do marketing e da publicidade, não deixa de ser um fenómeno social. É composto por raízes (contexto), caule (suportes), ramos (redes e canais), folhas (ações) e sementes (efeitos) sociais. Não se pode escusar a uma leitura filosófica e sociológica, por mais corrosiva e cínica que seja. No que me respeita, não me inibo de ler nas entrelinhas de quaisquer modalidades de comunicação, principalmente aquelas que se são grávidas de consequências, quando não de efeitos perversos subliminares que não passam pelo crivo da consciência e do raciocínio avisados e oportunos.

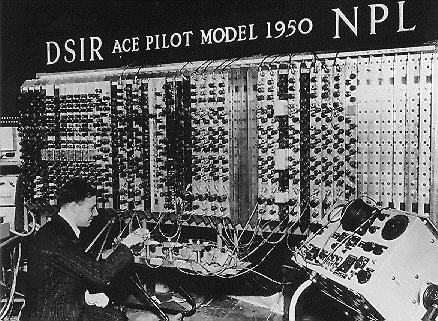

A Inteligência Artificial e Seus Herdeiros

No universo dos videojogos, confesso-me um old school. Tenho uma máquina arcade em casa, com jogos das décadas de 80 e 90. Ainda prefiro a estética 2D. Mas é inegável o impacto do 3D, da inteligência artificial (AI) e do Machine Learning (ML) no desenvolvimento dos videojogos em particular, bem como na economia em geral. Só a título de exemplo, recordo que a partir de 2020, as receitas da indústria de videojogos ultrapassaram as indústrias do cinema e do desporto (1).

Um dos jogos que pratico com regularidade é o jogo de damas. Considero que a vida comum, a monótona e que nos envolve todos os dias, é mais parecida com um jogo de damas do que de xadrez. No xadrez há reis, rainhas, bispos, cavalaria, etc. Mas isso não se reflete na lógica de uma microssociologia, onde o plano vigente é o da proximidade entre peças, e onde as hierarquias e vantagens não são feitas de grandes poderes; antes de pequenos movimentos, de pequenas antecipações, de pequenas flexões para encaminhar o próximo a agir.

Habitualmente, jogo damas contra o computador. E ele usa machine learning (ML). E eu uso aprendizagem humana. É uma dança constante. No início de cada nível, perco. Depois uso essa espécie de ultra-instinto baseado na aprendizagem, e ganho. Subo de nível, e tudo recomeça: a máquina ganha até eu perceber como posso ganhar. E depois ganho eu. Subo de nível até ao topo. E no topo tenho, já, muita dificuldade em ganhar. Tenho que memorizar jogadas, sequências, usar muitas vezes o ‘undo’ para entender o sucedido. E só assim ganho, depois de muito treino.

Em fevereiro de 2023, um advogado robô vai defender um humano. Com um tipo de AI. Não se sabe ainda qual a sua base de dados, se apenas jurídica ou se complexa e capaz de misturar boas práticas humanas com aberturas legais. Veremos como se desenrola o processo (2).

Billy Corgan, vocalista dos Smashing Pumpkins, considera que o futuro da música será um domínio completo da AI. Se atualmente o eletrónico já domina na maioria dos processos musicais, no futuro a junção de eletrónico com AI será uma certeza. O rocker considera que o músico que dominar a produção musical com AI dificilmente terá rivais (3).

Já foram produzidas músicas em AI. Ao grupo dos 27, o projeto Lost Tapes aplicou um processo de produção completa de letra, música e voz de artistas que já não se encontram entre os vivos. Entre Jimi Hendrix, Amy Winehouse, entre outros, o projeto Lost Tapes também aplicou o processo aos Nirvana, ressuscitando Kurt Cobain e traços das suas capacidades de composição e interpretação. O resultado é muito bom, nas músicas You’re Going To Kill Me (Jimi Hendrix), Man I Know (Amy Winehouse) e Drowned in the sun (Nirvana).

Apesar das potencialidades infinitas, e de resultados muito bons, há ainda coisas que falham na AI. Acho que posso sintetizar essas falhas com o exemplo das damas e com a expressão ‘Somos mais do que as máquinas’, cantada por Gavin Rossdale (dos Bush).

Com as damas, reparo que o ML será sempre melhor do que eu porque o jogo é fechado. É apenas aquilo. As regras são simples e as possibilidades finitas. A ML do jogo pensa 3 a 4 jogadas à frente, com memória infalível. Se eu pensar em 5 à frente, ele aumenta para 6. E assim sucessivamente. Dificilmente terei hipótese dentro deste tipo de jogos.

Mas com a música, ou eventualmente com a decisão de um juiz, tudo será diferente. Estamos já em ambientes mais infinitos (mais na música do que na justiça, obviamente). Como refere Gavin Rossdale, ‘Somos mais do que máquinas porque sentimos’.

E sentir é algo que a AI, por mais engendrada com o ML, nunca conseguirá fazer. Quando o Kurt Cobain criou a Sappy, misturou o amor por uma tartaruga, as memórias do seu lar infantil meio distorcido, uma depressão profunda e uma adição poderosa às drogas. Não há AI que deste combinado retire o que quer que seja. Passem os anos que passarem. Como pode a AI criar a partir de fundos que não tem? De emoções que não conhece? De razões que não obedecem a qualquer lógica?

Mais: como pode uma máquina ler um texto de Franz Kafka e produzir um som tão obscuro quanto aquilo que é a reticência do pensamento kafkiano? A obscuridade que não está no texto, mas que reside na paisagem imaginária e comum de mentes que se leem e tornam gémeas?

Não pode a AI mas pode o humano. É o caso do texto At Night (de Franz Kafka) e da música At Night, dos The Cure. No texto de Kafka, é-nos apresentada a continuação da ideia de um vigilante sempre presente. E da noite, aquele silêncio em que só um olhar divino pode controlar. O texto reza assim:

“Deeply lost in the night. Just as one sometimes lowers one’s head to reflect, thus to be utterly lost in the night. All around people are asleep. It’s just play acting, an innocent self-deception, that they sleep in houses, in safe beds, under a safe roof, stretched out or curled up on mattresses, in sheets, under blankets; in reality they have flocked together as they had once upon a time and again later in a deserted region, a camp in the open, a countless number of men, an army, a people, under a cold sky on cold earth, collapsed where once they had stood, forehead pressed on the arm, face to the ground, breathing quietly. And you are watching, are one of the watchmen, you find the next one by brandishing a burning stick from the brushwood pile beside you. Why are you watching? Someone must watch, it is said. Someone must be there.” (4)

Robert Smith, líder carismático dos The Cure, recria At Night a partir do texto de Kafka não como um pintor de paisagens, mas como um pintor de sons (5). Há, nesta diferimitação (imitação diferenciada e transdutiva), toda uma sinistra atmosfera que só a maior sincronia mental e artística poderia refletir o escrito. Saberá sequer o que é uma transdução, a AI? Não me parece…nem o humano sabe do que são feitas essas comunicações entre diferentes matérias…

O ideal mesmo é ler Kafka e, simultaneamente, ouvir esta At Night.

Contudo, e já que crescem as aplicações da AI no mundo humano, seria interessante ver a sua aplicação ao mais finito mundo da corrupção. Sobretudo na ajuda à gestão da transparência nas democracias. Dava jeito a Portugal termos uma máquina incorruptível, cumpridora, zelosa, para enfrentarmos o futuro. Se assim fosse, o pântano em que mergulhamos atualmente não existiria…

(3)https://radarlisboa.fm/2022/09/27/billy-corgan-critica-industria-musical/

(4)https://www.goodreads.com/quotes/10478175-deeply-lost-in-the-night-just-as-one-sometimes-lowers

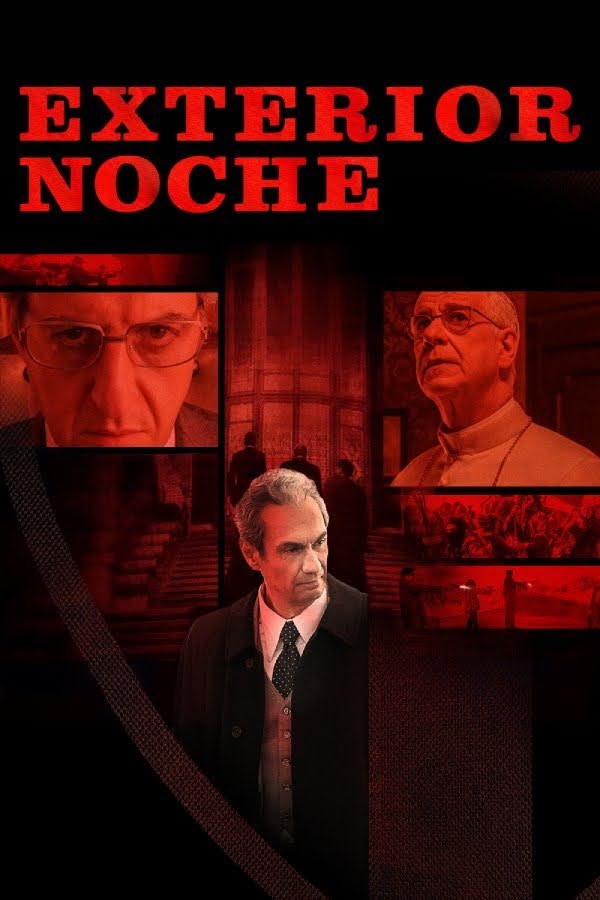

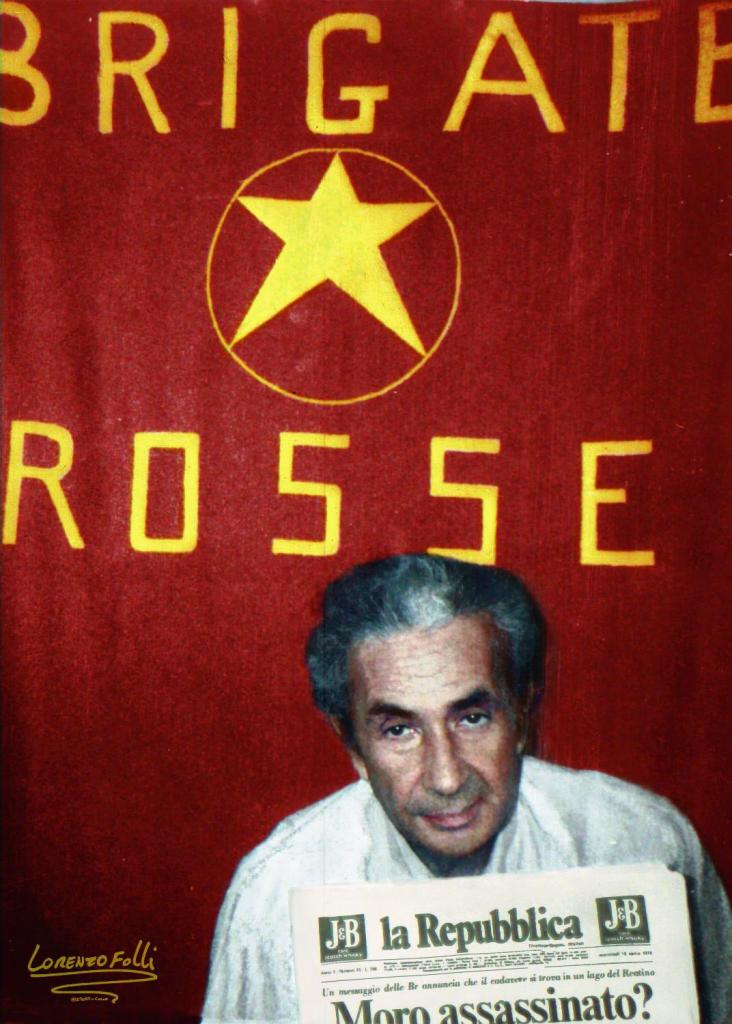

Autópsia de um crime com revolução em fundo

Luís Cunha

Revisitar o momento e acompanhar as circunstâncias em que Aldo Moro foi executado pelas Brigate Rosse (BR) em Itália leva-nos a olhar o passado como se este fosse um país estranho, para usar aqui uma formulação de uso corrente. É a essa viagem que nos convida Marc Bellocchio em Esterno Notte, uma série em seis episódios, recentemente disponibilizada numa plataforma de streaming. O espetador sabe que Aldo Moro foi executado, pelo que não é a incerteza do desfecho que nos leva a querer ver o episódio seguinte.

Tenho para mim que a virtude maior de Esterno Notte é a sobriedade quase documental com que nos leva a (re)visitar um tempo histórico recente e que, no entanto, nos parece estranhamente distante, como se não fosse parte do que somos hoje.

Naquele final da década de 70 vivia-se um tempo ainda incerto quanto ao rumo que o mundo haveria de tomar e que nos trouxe até aqui. Na verdade, usando a frieza analítica que a distância temporal nos permite, sabemos hoje que os dados estavam já lançados e que a grande viragem, aquela que levaria à substituição do consenso social-democrata pelo consenso neoliberal, iniciara já uma marcha irreversível. Podendo ser vista como um filme dividido em seis capítulos, a série Esterno Notte leva-nos a esse período agitado, concretamente a 1978 e aos dois meses que durou o sequestro de Aldo Moro. Recorde-se que o sequestrado foi uma das figuras maiores da política italiana do pós-guerra: primeiro-ministro em meados da década de 60, responsável por várias pastas em diferentes governos, era, à data dos acontecimentos, líder da Democracia Cristã e um dos principais defensores do entendimento político com o Partido Comunista Italiano, o famoso Compromisso Histórico. O ano de 1978 é um bom ponto de partida para percebermos um período que agora nos parece estranho, mas também, e sobretudo, para nos ajudar a perceber essa estranha dialética entre as escolhas que homens e mulheres concretos fazem a cada momento e essa indefinida mas poderosa força que desenha o ar do tempo e condiciona, às vezes de forma decisiva, o que se escolhe fazer.

A execução de Aldo Moro assinala, simultaneamente, o ponto de máxima notoriedade e de declínio de uma força política armada que foi responsável por dezenas de assassinatos em Itália. Fundadas em 1970, as BR podem ser vistas como produto de uma dobra histórica que ganhou visibilidade em maio de 68 em Paris, para depois assumir as variadíssimas expressões que durante décadas marcariam o espaço político da Europa Ocidental. A sua face mais radical revelou-se na criação de grupos políticos armados, descrentes das virtudes da democracia representativa e que se viam a si próprios como os agentes que operariam a verdadeira revolução, desígnio que justificava o sacrifício próprio e a punição dos que se lhes opunham. As suas ações estendem-se entre as décadas de 60 e 80, desenhando o que, cerca de meio século depois, nos parece um “país estrangeiro”, assustador pelos atos praticados mas também sedutor pela demonstração da força que há nas ideias e nos sonhos de mudança.

Espreitemos os atos, sem sair do tempo retratado na série. Poucos meses antes do sequestro de Moro vivera-se na República Federal Alemã o chamado Outono Alemão, marcado pelo assassinato, às mãos da Rote Armee Fraktion (RAF), vulgarmente conhecida como grupo Bader-Mainhof, de um Procurador-Geral e de duas ilustres figuras ligadas à banca e à indústria. Um ano antes, os Revolutionäre Zellen, em cooperação com a Frente Popular para a Libertação da Palestina, sequestrara e desviara para o Uganda um voo da Air France, dando continuidade a um foco de intervenções em nome da libertação da Palestina que começara pouco antes, com um ataque à sede onde reuniam os países produtores de petróleo. Também em Portugal, nesse mesmo ano de 1978, um agente da Polícia Judiciária é morto e dois outros feridos numa operação militar contra o Partido Revolucionário do Proletariado – Brigadas Revolucionárias (PRP-BR), estrutura criada em 1973 e que se extinguiria em 1980, com alguns dos seus membros a transferir-se para Projeto Global/FP25.

Muito diferentes entre si, estes e outros movimentos convergiam na legitimação da luta armada contra as estruturas de poder e figuras a elas associadas, embora divergissem, frequentemente, no matiz ideológico que os inspirava. Um cartaz do PRP-BR sintetiza a convergência: “A arma é o voto do povo”, proclama, acrescentando, “Não às eleições. Sim à Revolução Socialista”. Justificavam-se assim as ações armadas contra os símbolos e as figuras do poder, onde se incluem assaltos a bancos, sequestros ou assassinatos de figuras políticas ou ligadas à alta finança e indústria.

Em países como Itália e Alemanha foi igualmente importante o combate a figuras saídas diretamente do nazismo e do fascismo para a democracia do pós-guerra. No plano das ideias, eram muitas as subtilezas ideológicas evocadas na margem esquerda dos partidos comunistas europeus, onde todos estes movimentos se situavam, mas era usada uma palavra que efetivamente os unia: Revolução! Entrevistado pelo L’express a propósito dos acontecimentos de Maio de 68, Henri Lefebvre usara-a também de forma expressiva: “Julgo que os acontecimentos que se acabaram de desenrolar são o esboço da primeira revolução do século XX” [In A Revolta de Maio em França, Cadernos Dom Quixote, 11, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1968, p. 107]. Remetendo a revolução russa para o século XIX, Lefebvre à semelhança de outros intelectuais, como Sartre, sinalizava uma novidade com potencial para desenhar um novo tempo. Este não é o lugar para escalpelizar um esboço de desenho que nunca ganhou traço firme, mas onde se combinava a crítica ao centralismo democrático e à vanguarda dirigente com a projeção de uma frutuosa conciliação entre trabalhadores e estudantes, na tentativa de encontrar um sentido para um mundo que estava a mudar demasiado depressa e que, vemo-lo agora, não parou desde então de acelerar nessa mudança.

A estranheza, a ela volto, é a que resulta de hoje olharmos um tempo em que a ideia de Revolução não só fazia parte do quotidiano como transportava em si a abertura a uma imaginação política que não se continha na proclamação supostamente racional de que «Não há alternativa». Parece-nos distante e no entanto, vendo de outra forma, a eterna tensão entre a dúvida que nos constrange e a certeza que nos empurra para a ação são as de sempre. No episódio 4 de Esterno Notte há um episódio particularmente revelante no equilíbrio dramático da série e que remete para essa constante. Trata-se de um diálogo entre o casal de brigadistas ligados ao sequestro de Moro que vamos acompanhando desde o início da série. Ela desconfia da utilidade da estratégia política que está a ser seguida nas negociações associadas ao sequestro, afirmando que não bastam jogos daquele género para vencer e agitar as massas. Ele pergunta-lhe se acredita mesmo que conseguirão vencer e conquistar o poder. Percebemos que para ele não se coloca qualquer horizonte de vitória, “Che Guevara é o nosso herói e será o nosso fim”, afirma, e acrescenta “A minha verdadeira paixão não é a revolução mas a transgressão, rebelar-me contra as ordens, desobedecer”. É em nome destes objetivos limitados que ele se mostra disponível a sacrificar Moro, tal como sacrificou a sua vida pessoal. Este realismo colide com a crença da companheira na revolução, em nome da qual, como lhe recorda, abandonara uma filha e aceitara fazer um aborto. Toca-lhe ainda mais fundo quando lhe diz que em nome de uma revolução em que não acredita ele aceitara matar cinco pais de família, referindo-se aos guarda-costas que acompanhavam Aldo Moro na altura do sequestro.

Entre o ceticismo e o desencanto, este casal ficcionado por Bellocchio coloca-nos perante dilemas que não se encerraram com a extinção dos partidos e grupos que há cerca de 50 anos levaram a cabo centenas de atentados contra o sistema de poder. As perguntas permanecem: as mudanças conseguidas num quadro institucional são conquistas que nos servem ou distrações que nos afastam de transformações reais? Podemos nós falar e agir em nome de alguém que não nós próprios? Faz sentido combater o ar do tempo ou devemos deixar que ele nos leve? Sobra a convicção de que o passado é mesmo um país estranho e a certeza de que a estranheza que hoje sentimos ao ver Esterno Notte é equivalente à que sentirão os futuros espetadores de uma série que retrate algum episódio trágico dos nossos agitados dias, por exemplo a tomada dos símbolos de poder em Washington ou Brasília a que recentemente assistimos. Também ali há fé e convicção, febre e cegueira; homens e mulheres que acham que estão no centro da História e outros a que basta a adrenalina da transgressão. Comparação espúria, bem sei, apenas permitida em nome dessa estranha matéria que é o tempo e do incerto sentido que nele descobrimos.

Luís Cunha, professor da Universidade do Minho, doutorado em Antropologia, é autor de A nação nas malhas da sua identidade (1994), Memória social em Campo Maior (2006) e Vinte mil léguas de palavras (2017; Prémio Nacional do Conto Manuel da Fonseca 2016).

Os bons nómadas

Esser Jorge Silva

Dos nómadas fica-nos o romantismo de Bruce Chatwin (1940-1989). Repete-se aqui a história que, de tantas vezes escrita e rescrita, fixou a lenda do antigo porteiro da leiloeira Sotheby’s transformado primeiro em especialista do impressionismo, seguindo-se o cargo de diretor da referida leiloeira. Anos depois de abandonar um curso de arqueologia e de se dedicar à narrativa numa coluna sobre arte no Sunday Times, Chatwin desapareceu deixando na sua secretária uma célebre nota: “fui para a Patagónia”. Na verdade cumpria um dos seus desejos muito íntimos na descoberta de locais de tal modo possuídos pelo desinteresse ao ponto de apenas fugitivos, foragidos, apátridas, ladrões e assassinos por lá se acercarem. Além de tentar saber sobre brontossauros, almejava uma vida longe numa casa “baixa, feita de troncos com um telhado também de madeira e bem calafetada contra as tempestades; lenha a arder na lareira, as paredes cobertas com os melhores livros, um lugar onde viver quando o resto do mundo fosse pelos ares” naqueles dias em que se instalara uma dita guerra fria.

Figura 1 – Na Patagónia de Bruce Chatwin e Patagónia Express de Luís Sepúlveda onde o chileno relata o encontro com o inglês.

Por ali andou anotando conversas, olhares, paisagens, flores, fauna, flora, lendas e histórias com sucessivas personagens que se revezavam em entradas de cena provindas de recantos cheios de non sense, como se fossem produto de mágicas saídas de onde a imaginação não alcança. Anotava as andanças nuns pequenos caderninhos pretos muito jeitosos, de capa dura e tamanho gracioso, até se cruzar certa noite com uma outra alma perdida na inquietude, um ex-segurança ali exilado, que no dia 11 de setembro de 1973 se havia salvo à vigésima quinta hora do Palácio La Moneda, em Santiago, no exato momento em que as balas perfuravam o corpo do seu presidente Salvador Allende. Nos caderninhos pretos, o “inglês nómada porque não podia ser outra coisa”, colhia dados para o seu futuro memorável “In Patagónia” (1977, editado em Portugal pela Quetzal Editores). Enquanto isso, Luís Sepúlveda (1949-2020), o “chileno exilado porque não podia deixar de ser outra coisa”, entrava no nono ano vagamundeando entre o Rio Negro e Ushuaia à espera de autorização para entrar na Alemanha. Destas deambulações nasceria “Patagónia Express” (1995, editado em Portugal pela Porto Editora) cujo primeiro capítulo “apontamentos de uma viagem a lado nenhum” revela, sem despudor, o aqui e agora depositário do espírito nómada.

Chatwin anda por ali subindo e descendo as Terras de Fogo carregado de Moleskines, esses caderninhos pretos cujos utilizadores passados, desde Van Gogh, Celine, Picasso ou Hemingway, parecem tê-los certificado de altar de sabedoria. Ao oferecer alguns a Sepúlveda recomendou-lhe a numeração das páginas e a indicação de uma recompensa e um endereço para contacto em caso de perda. E o chileno, um marxista com todo o tempo livre nos intervalos da procura da cabana de Butch Cassidy e Sundance Kid, dois famosos assaltantes de bancos que por ali se deixaram morrer, decidiu rezar em escrita a façanha fetichista dos possuidores de um Moleskine fazendo destes caderninhos outrora raros e maravilhosos, não um objeto auxiliar de produção cultural, mas uma artefacto cultivado com o adubo do capital, vendido a preço mais caro do que qualquer produto literário ou artístico que ali se possa meter.

O nomadismo, seja a promessa dos Moleskines ou o sentido do destino pária de Sepúlveda ou a errância de Chatwin, estava dominado pela viagem e pela descoberta, ainda que esta saísse do ângulo mais obtuso de um olhar. Ao nómada interessava pouco ou nada o destino. Deslocava-se para captar e desaparecer levando consigo o sentido, os sons, as cores, os hábitos, a diferença, as particularidades, as contradições, as idiossincrasias, deixando de si uma leve brisa de esquecimento. Em “The Songline” (1987, editado em Portugal com o título “Cântico Nómada” pela Quetzal Editores), Chatwin é arrastado para uma introspeção quase sagrada. Na imensa planície australiana, deixa-se envolver pelos sons aborígenes locais para questionar até que ponto a linguagem não começou pela necessidade poética do canto para marcar o espaço e afugentar os predadores. É uma hipótese. A dúvida abraça o nómada, mesmo quando o seu espírito é convocado. No póstumo “What Am I Doing Here” (1989, coleção de textos publicados em Portugal com o “O que faço eu aqui” pela Quetzal Editores) o nómada desespera com a incompreensível falta de sentido da sua passagem pela geografia. A pergunta é a mais sincera cedência do nómada à ausência de objetivo no seu errar acidental por trilhos desconhecidos a caminho de nenhures, talvez a ilha da utopia.

Por oposição ao que atualmente é apresentado do nomadismo, Sepúlveda e Chatwin eram nómadas analógicos. Os novos nómadas são “digitais”. Não levam a capa dura do Moleskine, nem precisam de numerar páginas ou oferecer recompensas pela perda das notas do campo. Os nómadas digitais são muito concretos na crença de que tudo fica na cloud, esse infinito e invisível depósito de tudo que apesar de voar acima das consciências se afirma o mais seguro dos armazéns. Rezam as notícias que há agora uma caneta com Moleskine a propósito, capaz de digitalizar os rabiscos do nómada. A smart pen é um desses utensílios que realiza o milagre da transformação do “nómada analógico” em “nómada digital”.

Contrariamente aos nómadas analógicos, os nómadas digitais não existem para perpetuar memórias, captar sentidos do lugar, compreender especificidades da geografia, entender personagens. Destinam-se a registos digitais, ato que não acolhe a poesia do lugar que os alberga. Não vão atrás da mágica humana na realização do filme da existência. Pelo contrário, procuram a fórmula algorítmica que embebeda a mente humana. A fantasia imaginária, matéria prima dos andarilhos, dá lugar a um certo fantástico virtual da realidade de sofá.

Enquanto os nómadas analógicos passavam despercebidos, os nómadas digitais são disputados pelos Estados como uma nova mercadoria. Diria Karl Marx que há fetichismo aqui. Verdadeiros nómadas tinham valor intrínseco, autoral e com autoridade inscrita nos seus corpos. Nómadas digitais são reconhecidos por um tipo de valor externo e subordinado ao valor de troca do seu produto que lhes escapa para uma qualquer multinacional. São uma forma fácil de registar exportações de serviços e fazer entrar capitais. Por todo o mundo se produz legislação para acolher os novos nómadas. Já não é nómada quem quer ser mas quem o Estado determina. Como é fácil de perceber, não há delicadeza nem afeição nas leis que recebem o nómada digital. Nesta contradição nómada, o original que voava livre sobre a realidade, caminha agora cauteloso sob regras, leis e diretivas.

Os velhos nómadas eram-no e ponto final. Nem eles sabiam que o queriam ser. No final da jornada podiam assim ser categorizados, não por estatuto mas por falta dele. Os novos nómadas só o podem ser com autorização. Almeja-se dos nómadas digitais que gostem muito da terra, apreciem o sol e a praia, os baixos preços dos restaurantes e os bons profissionais de limpezas sempre prontos a limpar o pó e a arrumar a casa. A grande esperança passa por se transformar os nómadas digitais em normais habitantes digitais e assim, de uma assentada, melhorar a estatística e a literacia digital do país. A diferença é que tanto Sepúlveda como Chatwin perceberam o nomadismo como “Anatomy of Restlessness” (1997, editado em Portugal com o título “Anatomia da Errância” pela Quetzal Editores). A inquietação não só dominava todos os sentidos do nómada analógico como convocava o seu espírito de partida permanente. A utopia de aportar num melhor lugar desfiava o devir e convocava a errância. Mas os nómadas digitais não podem perceber a errância porque, como diria Simmel, estão mais próximos da forma do mercador do que da forma do viandante.

Esser Jorge Silva, doutorado em Estudos de Comunicação, Professor Adjunto no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), é autor de Histórias de Guimarães (1999), O Que Fica no Coração (Org. 2012), Teleférico da Penha – Imaginário e Tealidade / Biografia do primeiro teleférico construído em Portugal (2014), Tempo Livre Guimarães / 20 anos – História de uma Estratégia Municipal para o Desporto (2019) e Nascimento da Unidade Vimaranense (2021).

Quando o vigiado se torna vigilante

Pedro Rodrigues Costa

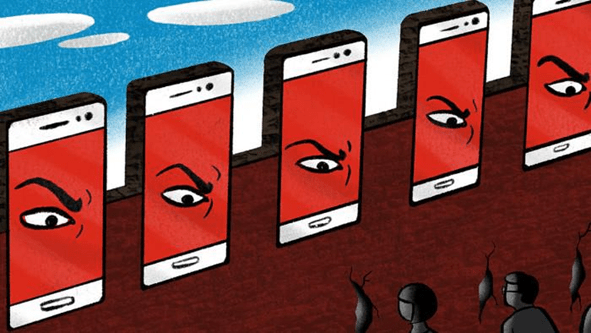

Figura 1. O vigiado vigilante

Ao refletir sobre o modo como o edifício penal atuava sobre os sujeitos, Michel Foucault (1926-1984), em Vigiar e Punir (original de 1975) (1), discorreu sobre uma nova tecnologia em curso: o aperfeiçoamento, entre os séculos XVI e XIX, de todo um conjunto de processos para policiar, controlar, avaliar, adestrar os indivíduos, torná-los mais dóceis, com melhor desempenho e úteis. Vigilância, exercícios, manobras, notas, níveis e lugares, classificações, exames, registos, toda uma forma de submeter os corpos, de dominar as multiplicidades humanas e de manipular as suas forças se desenvolveu durante esse período nos hospitais, no exército, nas escolas, nos colégios ou nas oficinas: a disciplina.

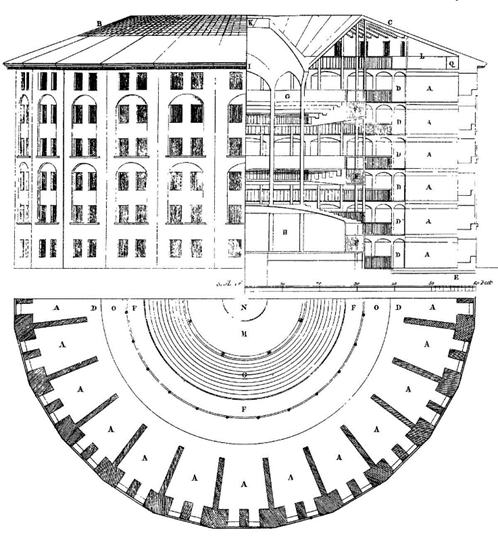

Esta reflexão, inspirada incialmente por George Alliger(2), vem de certo modo criar ramificações com muitas das minhas investigações dos últimos 15 anos. Um Estado moderno que criou um roteiro do qual os sujeitos dificilmente podem escapar: uma socialização permanente que os encaminha para a família, para a escola, para o exército, para o hospital e, em caso de falha, para a prisão (punição). Um Estado panóptico, figura arquitetónica criada por Jeremy Bentham, para maximizar a vigilância no interior de uma prisão, e que servira de metáfora a Foucault para descrever a atuação de um Estado moderno: a prisão “perfeita” seria aquela em que quem está no seu interior não sabe que está a ser vigiado, ainda que viva permanentemente sob o olhar vigilante da autoridade e sem saber como e quando é observado. A arquitetura panóptica era pensada para a luz passar, para que tudo fosse facilmente iluminado e observado, para que tudo fosse escrutinado – tal como o sujeito do Estado moderno. Esta visão acabou por conduzir à ideia de substituição da prisão por uma sociedade de vigilância, associada à multiplicação de ecrãs (2). Aquilo que há 14 anos apelidei de sociedade ecrãnica.

Figura 2. Arquitetura panóptica de Jeremy Bentham

Este padrão assente numa individuação vigilante foi-se alastrando, sobretudo a partir do século XX. Progressivamente, foi saindo do controle do Estado em direção ao sujeito. Leis mais libertárias, aumento da relação produção-consumo em todas as esferas e crescimento exponencial de tecnologias de empoderamento individual (quer no conhecimento como na ação e na mobilidade), ainda que sob crescente vigilância de Estado, complexificaram os modos de agir, pensar e sentir. E, de igual modo, a arquitetura panóptica foi sendo introduzida nos diversos sistemas existentes, ora fugindo do controlo do Estado, ora se aproximando através de um conjunto de ferramentas cada vez mais complexas.

Entre as principais ferramentas de controlo, a comunicação de massas foi sendo vigiada, senão comandada, pelos Estados. Mas também pelas grandes empresas, que se tornaram quase Estados dentro de um ou mais Estados. O conceito de empresa multinacional tinha, de certo modo, uma ideia inicial de independência face a um Estado como forma de aumentar o seu poder. Algumas multinacionais, sobretudo no final do século XX, perceberam na World Wide Web uma forma de se tornarem super-Estados quase independentes (ou muito pouco dependentes). As gigantes Microsoft ou a Google Inc. são dois bons exemplos.

Empoderar os sujeitos foi algo crescente na fusão empresas-tecnologias-self. Esta tríade fez aparecer as redes sociais digitais. Se IBM, Microsoft ou Google criavam estruturas para a produção de serviços e artefatos informáticos e digitais, as redes sociais digitais recriavam novos mundos sociais. O sujeito-avatar na rede, uma nova possibilidade de existência desterritorializada, tornou-se uma ideia de negócio poderosa. No dealbar do século XXI, Hi-5, Second Love ou Facebook tornaram-se as primeiras empresas com estes desígnios. A ideia de que o sujeito pode ter uma outra vida, ou a mesma, mas arreigada a um princípio de imagem e no interior de uma dimensão digital, tornou-se uma ideia de sucesso. São, hoje, milhares de milhões os utilizadores das mais diversas formas de rede digital. Isso, tal como nos recordava bem Norbert Elias aquando da existência de uma transição para algo mais alargado e complexo, gerou novos padrões de individuação(3). Com as redes digitais, a vigilância da sua rede passou para as mãos do sujeito, mas também para as mãos de grandes multinacionais: algoritmos controlam os gostos, os ódios, os prazeres, sugerindo listas de conteúdos e assim unindo pessoas com elementos em comum. Doravante, o sujeito cria e recria a sua rede, permite ou impossibilita a sua aparição na visão de outros, reage ou comenta a ação digital de outros da sua rede. Ao fazê-lo, vigia e é vigiado.

Figura 3. O olhar vigilante das redes sociais digitais

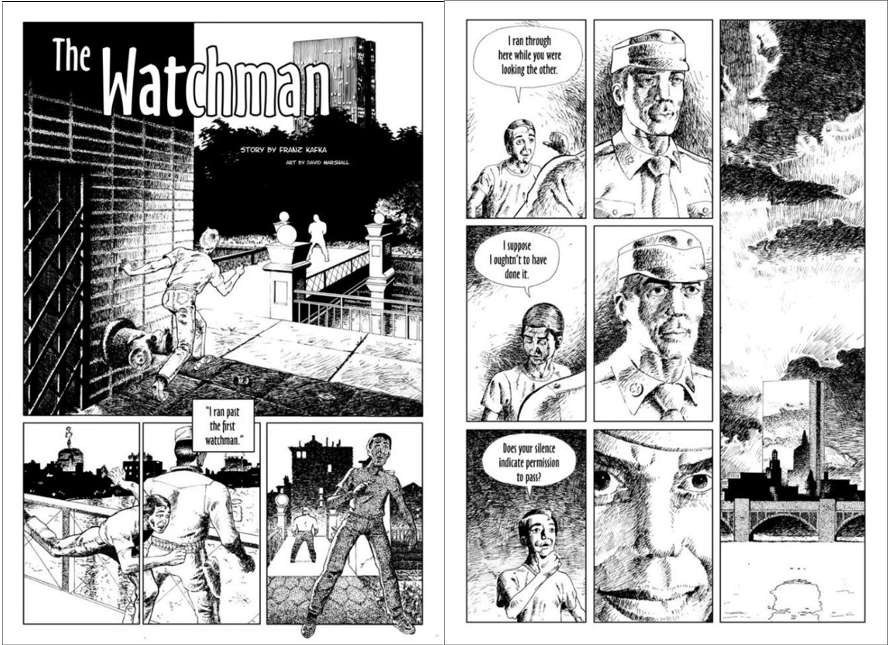

É aqui que nos aparece uma lição dada por Franz Kafka, num pequeno conto intitulado The Watchman (o vigilante), presente no livro Parábolas e Fragmentos (original de 1947) (4). Nesse conto, o narrador descreve um momento curioso: a passagem por um vigia sem que ele o tivesse visto. Ficando horrorizado com essa ausência de vigilância, o narrador terá voltado atrás dizendo ao vigia que o tinha feito sem que esse o tivesse visto. O vigia ignorou o narrador, olhando em frente. Mas o narrador insistiu que não deveria ter feito isso, não obtendo, também aí, qualquer reação do vigia. Intrigado, o narrador questiona: o seu silêncio significa que tenho permissão para passar?

Traduzido por Gabriel Josipovici e citado pelo blog yolacrary.blogspot.com, com o título The Existence Machine: The watchman said nothing, a parábola surge-nos de forma curta mas concisa:

“I ran past the first watchman. Then I was horrified, ran back again and said to the watchman: ‘I ran through here while you were looking the other way.’ The watchman gazed ahead of him and said nothing. ‘I suppose I really oughtn’t to have done it,’ I said. The watchman still said nothing. ‘Does your silence indicate permission to pass?'”(5).

O facto de o vigilante não fazer nem dizer nada, de estar apenas presente, tem um impacto profundo: gera no narrador kafkiano uma culpa que o leva a revelar a omissão. De facto, o vigia não percebe que existe uma infração original porque olhava para o outro lado, sendo o narrador a ganhar a consciência para corrigir o erro. Ou seja, o vigiado passa, ele próprio, a vigilante da norma instituída. Esse não-poder-passar-por-regra leva o vigiado a vigiar a sua própria conduta, fazendo com que este se entregue à autoridade. Neste conto, o narrador interioriza, profundamente, as funções sociais e psicológicas da vigilância.

O efeito de aceitação e de cumprimento da vigilância é inquietante. No início da pandemia da Covid19, nos primeiros meses a partir de março de 2020, foi comum verificar uma forte vigilância dos vigiados sobre a presença do vírus. Mais tarde, sobre a vacinação. Denúncias anónimas sobre pessoas que não cumpriam o estado de quarentena, ou então um tom acusatório sobre aqueles que decidiram optar por não se vacinar, satisfizeram este efeito de vigilância: os vigiados tornaram-se também atentos vigias. Tal transformação gerou um pântano de conflitos, na rua como nas redes digitais. Clusters de pessoas organizaram-se, ora a favor, ora contra esta vigilância permanente. E quando utilizamos o termo “cluster”, é precisamente para evidenciar o que os algoritmos baseados em sugestões e gostos fazem hoje nas redes digitais: misturam, através de conteúdos para visualização nos feeds, pessoas com os mesmos gostos, pessoas com os mesmos interesses e assuntos, pessoas com as mesmas linhas de ação e motivação. Aproxima-se o igual e expulsa-se o outro, o diferente, o que pensa e age de forma diferenciada(6).

Neste conto de Kafka, são evidenciados alguns impactos psicológicos e sociológicos do Estado de vigilância. Um dos aspetos mais mencionados é o facto do sujeito vigiado ter permitido o fim dos seus direitos e liberdades em detrimento do cumprimento da vigilância. Kafka pressentia, em meu entender, acertadamente: um estado de permanente vigilância faz dos vigiados vigilantes, e essa orientação do sujeito para uma vigilância constante causa danos, tanto na psique individual como na sociologia do sujeito. Mais: na maneira do estar-junto. Diria que este é mesmo o maior perigo de se viver, atualmente, nas redes sociais digitais. Ao nos tornarmos vigilantes de pessoas da nossa rede próxima, ao reagirmos em conformidade com um tipo de aceitação ou de reprovação moral ou convencional, e até mesmo ao reagirmos em silêncio, estamos, invariavelmente, a coagir o Outro, a condicionar as suas motivações e gostos, a extrair dele qualquer coisa que é desejada pela nossa subjetividade.

Figura 4. The Whatchman – Comics adaptation of a short story by Frank Kafka. A child runs across a bridge of silent authority (https://www.inkystories.com/comics/the-watchman.html)

Pela perspetiva dos impactos psicológicos do estado vigilante, podemos vislumbrar afeções negativas, mais ou menos temporárias, nas motivações, nos gostos, na satisfação, na ansiedade, no stress e até no desempenho. Num ponto extremo, constata-se que o consumo excessivo de pornografia tende a gerar baixo desempenho sexual. Tal deve-se à criação de padrões de excitação e de expectativas que obtém dificuldade de cumprimento prático. A pornografia como referência do sexuado serve como vigilante do desempenho. Assim, o vigiado pela referência vigia-se a si mesmo, frustrando-se invariavelmente. Já num outro ponto extremo, temos os efeitos indesejados no trabalho quando o trabalhador é vigiado. É que uma administração empresarial sempre vigilante nunca poderá comparar a produtividade de um mesmo trabalhador nas duas situações (de vigiado e de não vigiado). Por seu turno, o supervisor só pode monitorar o monitorado. Há neste processo uma perda de informação que se autoperpetua. A vigilância sobre um trabalhador corrói, em certo sentido, a confiança que os funcionários têm na sua administração, e vice-versa (7)(8).

Ou seja, o vigiado e o vigia misturam-se, diluem-se, fragmentam-se um em direção do outro. A mulher e o homem em atividade sexual passam de vigiados um pelo outro a vigilantes um do outro, tendo como referência padrões externos. Os trabalhadores de uma empresa sentem a vigilância como uma afronta, vigiando a vigilância efetuada, e o empresário que vigia, por sua vez, passa a ser também vigiado. Mais: o desempenho do trabalhador reflete a condição de vigiado (em relação à performance) e de vigilante (em relação à vigilância de que é alvo). Não aumenta nem supera a produção pedida, por exemplo, se esse aumento significar mais à frente um continuum no aumento de produção.

Eis que estamos diante de efeitos de perda de identidade e de discriminação. Fatores que se alastram depois aos impactos na sociologia da vigilância: as relações entre pessoas ficam condicionadas por uma ausência de confiança, sendo que essa ausência atingirá, posteriormente, a motivação e a performance relacional. O namorado que descobre um like da namorada numa publicação de um terceiro elemento pode despoletar uma pré-desconfiança e um aumento do estado de vigilância sobre a própria relação. Mas tal como os namorados, também o cidadãos que detetam, através de uma sucessão de notícias, uma relação de corrupção entre membros de um mesmo governo perdem a confiança nos governantes; tal como deteta o fã de uma personalidade pública, quando a certa altura o seu ídolo não age de acordo com modelos morais dominantes.

Num estado de hiper-vigilância, todos estão sujeitos à vigilância e todos são vigias. A este propósito, importa invocar a ascensão da cultura Wook, ou cultura de cancelamento. A permanente vigilância do outro, do que pensa diferente, do que é oposição, é transformada rapidamente em sanção pela moral, ou mesmo num fácil e ágil rótulo de criminoso (quando se trata de um incumprimento legal). A cultura de cancelamento é mais do que punição legal. É punição social, moral e mediática, com efeitos devastadores. Os exemplos são vários: o movimento de cancelamento, por parte de Hollywood, ao ator Jonnhy Deep, por alegados maus-tratos à sua ex-mulher (que em tribunal não se verificaram); o movimento de cancelamento de músicos como Marilyn Manson ou de Eric Clapton, o primeiro por acusações, por parte da sua ex-mulher, de condutas violentas ocorridas num casamento acabado em 2015, e o segundo por se considerar anti-vacina Covid19; o cancelamento do tenista Novak Djokovic, pelo facto de rejeitar ser vacinado para participar em torneios; o cancelamento da Rússia e dos seus aliados, levando a casos onde crianças e seus familiares de origem russa fossem vítimas, em países de emigração, de xenofobia e de discriminação; entre outros casos menos mediáticos mas que ganham força devido a uma vigilância de condutas que outrora não existia. O instalar de uma cultura do idêntico (Han, 2018), assente num global-politicamente-correto, promoveu o alastramento uma cultura de ódio e posterior de cancelamento sem precedentes. O estado de hiper-vigilância, assente num padrão de dominação globalista, é feito, doravante, em redes digitais. A perseguição está agora transformada no comentário raivoso, odioso e agressivo, em achincalhamento público através de conversações digitais ou de memes.

Voltando à parábola de Kafka: na atual contingência tecnológica, o sujeito não está apenas a infringir e a denunciar-se. Está também a apontar ao mundo o erro do outro, a denunciá-lo, a puni-lo publicamente, a agredi-lo e a violentá-lo. Os impactos psicológicos e sociológicos da atual vigilância são, de facto, profundos e persistentes. Um cenário excessivamente vigilante só pode acabar em conflito. Se a ideia da vigilância é, como bem nos recorda a parábola, a de colocar os sujeitos no desempenho de papeis bem definidos, o seu excesso gera perda de referências e de identidades, produzindo uma desorientação inquietante (9).

(1) Foucault, M. (2018). Vigiar e Punir. Nascimento da prisão. Lisboa: Edições 70.

(2) George Alliger (2022). Kafka warned us: surveillance turns the watched into watchers. Psiche. Link: https://psyche.co/ideas/kafka-warned-us-surveillance-turns-the-watched-into-watchers?fbclid=IwAR0BNZD1OK1LFYAti0Co0dgsa6gdUwPoMLug1s88OkYbEs-cBvHUS5bsnX8

(3) Elias, N. (1993). O Processo Civilizador: formação do estado e civilização. Rio de Janeiro: Zahar.

(4) Kafka, F. (2020). Parábolas e Fragmentos. Lisboa: Assírio & Alvim.

(5) Blog Yolacrary (2008). The Existence Machine: The watchman said nothing. Link: http://yolacrary.blogspot.com/2008/08/watchman-said-nothing.html

(6) Han, B-C. (2018). A Expulsão do Outro – Sociedade, Perceção e Comunicação Hoje. Lisboa: Relógio D’Água.

(7) George Alliger (2022). Kafka warned us: surveillance turns the watched into watchers. Psiche. Link: https://psyche.co/ideas/kafka-warned-us-surveillance-turns-the-watched-into-watchers?fbclid=IwAR0BNZD1OK1LFYAti0Co0dgsa6gdUwPoMLug1s88OkYbEs-cBvHUS5bsnX8

(8) Strickland, L. H. (1958). Surveillance and trust. Journal of Personality, 26, 200–215. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1958.tb01580.x

(9) Este artigo parte da temática explorada por George Alliger (2022), em Kafka warned us: surveillance turns the watched into watchers (Psiche, 2022) para depois ser relacionado com temas da cultura digital trabalhadas pelo autor ao longo dos últimos 15 anos.

Paisagens transgénicas

Sob o signo da amizade, Margens abre o ano com o olhar único de Álvaro Domingues que nos desafia a descobrir as margens no próprio caudal da corrente. Um “bilhete postal” do Miguel Bandeira é acompanhado por uma dezena de fotografias da exposição Paisagens Transgénicas (inaugurada nos Serviços Centrais do Instituto Politécnico da Guarda, em dezembro de 2019) e um excerto (capítulos 1 a 3) do livro homónimo.

Com a cumplicidade de quem se conheceu adolescente, naquele período imberbe de todas descobertas, mais ainda privilegiadamente sobreaquecido pelo Portugal que também se redescobria a si próprio, e também aprendia a democracia – que não é mutação menor para uma sociedade – o Álvaro foi um dos nossos últimos a vivenciar aquilo que, no nosso tempo, sem equívocos, se dizia trocar o campo pela cidade. Deixar os Pais e os amigos de infância, cambiar as tensões identitárias da fronteira pelo cosmopolitismo da cidade, ainda que esta fosse o Porto. Muitas violências para um só jovem, ainda que multiplamente dotado e com raro sentido de humor e, também, essa sensibilidade de artista, que a afirmação da cientificidade das ciências sociais nos anos setenta não reconhecia e teimava em recalcar. Com essa afinação apurada no Coral de Letras, o Álvaro, mais do que afinou a voz teve oportunidade de fazer desabrochar a sua expressão criativa. Talvez, por isso tudo e, seguramente, muito mais, que o próprio, estou certo, um dia nos brindará com as suas memórias, o Álvaro, brilhante aluno da ciência, mobilizado no verdadeiro espírito galilaico reclamou o paradoxal e aquilo que para muitos não passava do inobilitado contraditório. Como lhe disse um dia, ao Álvaro, pode não ter referenciado uma Escola do Porto, não porque lhe faltasse mérito ou reconhecimento, mas porque assumiu um modo de estar epistemologicamente transgressor, dir-se-ia, indisciplinado – por me ocorrer a harmonia feliz de uma razão filial – com os encantos próprios de quem antecipa, de quem resgatou entre nós a paisagem. Para os iniciados, a paisagem pós vidaliana ou ratzeliana… Uma visão para lá da ciência, da cultura e da arte. Quiçá, um novo paradigma…

Já lho disse pessoalmente, o Álvaro é o Pedro Almodovar da paisagem, ou o Emir Kusturica da geografia. As suas trangeniais paisagens, antes demais, são a expressão tragicómica e comovente da nossa condição humana atual, já de si de global e mentalmente transgénica.

Álvaro fico à espera do teu primeiro filme!

Um abraço forte do Sopas, que em tempos também foi geógrafo,

e os votos de um Feliz Ano Novo de 2023!

Auspícios!

Galeria de fotografias da exposição Paisagens transgénicas (carregar nas imagens para as aumentar)

Excerto do livro Paisagens transgéncias

Álvaro Domingues, nascido em Melgaço, em 1959, geógrafo, professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, é autor de Paisagem Portuguesa (c. D. Belo, 2022), Portugal Possível (c. R. Lage e D. Belo, 2022), Paisagens Transgénicas (2021), Volta a Portugal (2017), Território Casa Comum (c. N. Travasso, 2015), Vida no Campo (2012), A Rua da Estrada (2010), Políticas Urbanas I e II (c. N. Portas e J. Cabral, 2003 e 2011) e Cidade e Democracia (2006).

Comentários Recentes